[連載]ノン・エクスクルーシブ・ニューヨーク

アートと「障害」をめぐる渡航記

大崎晴地

第4回 アクセシブルなもの(2)

間が空いてしまった。すでに帰国している。手元の財布にはアメリカのコインや地下鉄のカードがまだ入っていて、確かに行ってきたことの証拠が残っていた……。という程度には、私にとってNYへの渡航はこれまでにないSF的な感覚だったし、夢のようだった。ここから半分の連載は回想しながら書くことになるが、現地で入手した文献がまだほとんど読めていない。ある意味、資料収集のための滞在でもあったので、これからが本当の研究ということでもある。とはいえ、記憶がまだ鮮やかなうちに書いておきたい。

NYに来て一番アクセシブルだと感じたものは、バスを降りる際に押すストップボタンが、ロープだったことだ。確かにこれならどこに座っていても手が届く。そのアナログ的な方法が面白い。日本にあるボタンのような線形の入力と違い、非線形であり、ネットワーク的である。電話やインターネット以前の身体的なモノでもある。人間は本来、こうした具体的な形に内包された存在だが、焦点化されたところばかりに目がいきがちである。その背景にある触覚的知性は焦点化されない知性であるはずで、アクセシブルなものはこういうところに宿っているのではないか。つまり主題として問題になる手前の、バウンダリーなものだ。

Cripについて

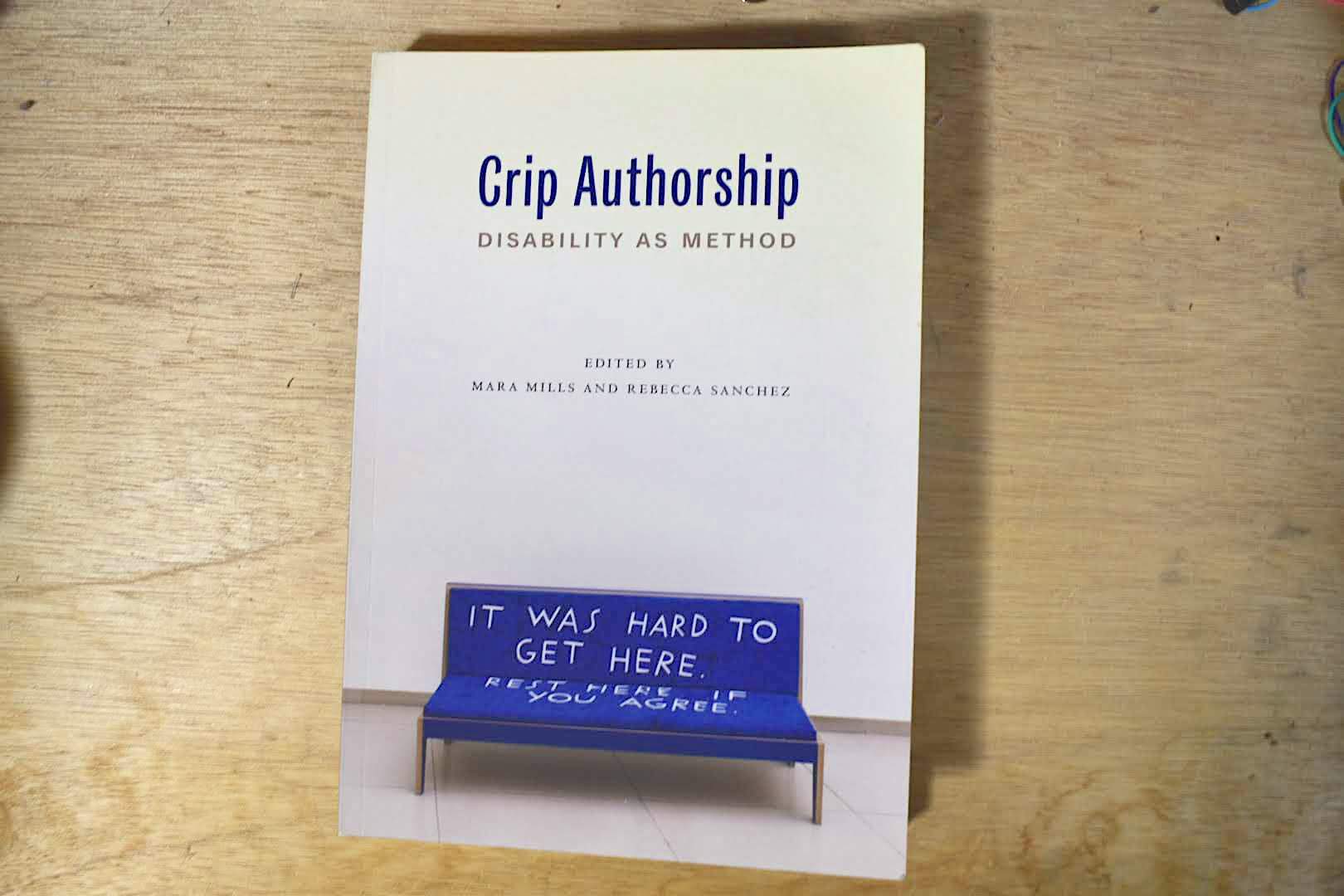

12月、ニューヨーク大学の障害学センターのマーラ・ミルズと会った。事前にもう少し計画を立てていれば、半年間ここで研究員として在籍している可能性もあり得ただろう。今回の私の渡航目的に適った環境だった。私のプロジェクトや作品の話をすると、マーラは「バリアをなくしていく社会に対して、あえてバリアを作る重要な試みだ」と言った。会う前に資料を送っていたせいもあるが、そんなに正面切って肯定されると自分でも驚いてしまう。それもそのはずで、彼女とレベッカ・サンチェス(Rebecca Sanchez)が編纂した”Crip Authorship: Disability as method”では、障害から世界を革新していく当事者中心の活動が紹介されていて、バリアフリーとは異なる障害学の現在が示されていたからである。ディスアビリティとは少しニュアンスを異にする”Crip”という言葉が使われており、語源的にはcripple(手足の不自由な)の略称で、軽蔑的な俗称でもある。なぜこの呼び方をあえて付けるのか? 2000年代以降、「クィア」理論とともに自分たちの権利を示す肯定的な意味を込めて、Cripという言葉が使われているようだ。Crip Authorshipは、そのクリップセオリーの一種として「方法としての障害」という視点を提示している。視覚障害や聾者のコミュニケーションにおける、触覚を使うプロ・タクタイルや身体全体を使ったコミュニケーションの技法など、障害者とのコミュニケーションの代替的な方法について紹介され、障害がアクセシビリティという制度的な問題を超えて、豊かさや別の創造力に繋がっていることがわかる。「障害は生成的で世界を変える現象である……「世界を作り変えようとする意思」と呼ぶもの」。「Cripは障害の同義語でもなければ、単に政治的なものでもない。むしろそれは物質的な取り決めを転換させることへの具体的なコミットメント」とあり、空間にかかわる具体的な変革の問題だという。「障害」というと多義的な障害が含まれてしまうが、Cripは特定的に聞こえるし、また障害を方法として考えることにも結びついているように思える。マーラは「NYでは障害のある作家が自分の空間から変えていくアプローチが多い」と述べる。障害の社会モデルとも親和性が高いし、生活空間、生活環境から変えていく日常の課題の中にはアートやデザインがある。健常者の社会に適合させるのではない、障害の当事者主体となったデザインや文化の背景があるからこそ、障害者のコミュニティがアメリカには多くあるのだろう。コロナ禍の分断を経た後で、個別のコミュニティから相互依存的なコミュニティのあり方が模索されているようだ。

ラテン・アメリカにはそうした先進的なコミュニティがあり、異なる障害のコミュニティの連帯を模索する動きがある。執筆者の一人のロバート・マクルアー(Robert McRuer)が、そのコミュニティ同士の連帯がリベラルな政治に還元されないことが重要であるとも指摘していることは印象的だった。

素朴に、こうした当事者のコミュニティの中に障害のない人が自然なかたちで入っていることが重要ではないか。「障害」を方法として捉える同じ視点に立つ、障害のないメンバーが協働しているか。それは一般の人々の障害としての方法への関心でもあり、こうした技術やアイデアを人々の主体性や非障害者への関心につなぐことが必要なのではないかと思えるのである。少なくとも私自身がそういう関わり方で「障害」に関心を持ってきたからである。だから「障害としての方法」という考え方が当事者から出てきたことは素晴らしい。

代替テキスト

フィネガン(Finnegan)とコクライアット(Coklyat)による”Alt-Text as Poetry Workbook”は、視覚障害者や弱視者のアクセシビリティを目的とした、代替テキストを学ぶためのウェブ上の練習教材サイトである。しかし、興味深いのは、代替テキストをある種の詩として捉えているところだ。近年ならこうしたツールは人工知能が代替するところだが、その画像についての説明は書き手の視点が反映されるテキストである。それは単なる情報の自動翻訳ではないため、非障害者においても興味深いツールだろう。完全に画像に置き換わるテキストは存在しないからだ。代替テキストは単なる画像の情報を言葉にするだけでなく、そのイメージがどのように記述されるかという仕方に、主観的であれ客観的であれ、テキストの余剰が入り込む。ホームページで紹介されている代替テキストを読むだけでも大喜利のようで楽しい。書き手はできるだけコンパクトに記述することが求められている。この変換は非機能的な意味を含むことから、ある種の文学的な問題でもある。視覚障害者にとってのツールであった代替テキストは、補助具としての役割を超えた表現の問題であることに気づかされる。

例えば抽象画をテキストにするのはとても難しい。マレーヴィチの作品を「黒い四角」と言ってしまえば、それは本人によるタイトルと同じようなものだからである。その作品が置かれた状況とともに作品の佇まいまでを含め、どのように抽象画を説明すべきか。関係そのものが一筋縄ではない以上、作品はむしろ関係性の方にも宿っているはずである。それは単にアクセシビリティという機能を超え、誤読や誤解も含めてアクセスそのものが詩的な問題であるということだ。このように自律的な芸術作品にとっては本質的に余分なものとさえ思える鑑賞者の側のアクセシビリティの問題がある。

まずはエクササイズとして自分でも代替テキストを作ってみることが必要だろう。ブルックリンにあるパイオニアワークスでフィネガンが行ったワークショップにも参加した。街の施設や店を目的地に、そこに辿り着くまでのアクセシビリティを考えるという内容だった。私はその時、なんとなく「美容院」を目的地にし、そこで障害者がどのような場面に遭遇するかを課題にしてみた。美容院はバリアだらけと感じる。鏡の前に設置された椅子は、車椅子の人にはバリアになる。椅子のない鏡だけの空間が用意されている美容室なら、車椅子に乗ったまま髪をカットできるのだが。また視覚障害者ならば美容師にどう髪型を伝えるのだろう? という、普段あまり考えたことのないことを想像した。しかし、自分の髪型は目の見える人でも(見えるからこそ?)やはり難しい問題で、サンプルを見せたところで自分の頭の形や容姿と違うモデルだから、その髪型が自分に似合うとは限らない。髪型のイメージの代替テキストは、視覚的な画像よりも自分のプロフィールのように他人からみた自分の遂行的イメージの方が的を射たものだろう。美容室のアクセシビリティについて考えながら、代替テキストの翻訳不可能性を思うのだった。

アーティストの本

マンハッタンにあるCenter of Book Artsは、アーティストによる本を制作している。大量生産するのではなく一品ものの本を制作する工房と、ギャラリー、店舗、一部図書室を持つ組織だ。中の工房には活版印刷などの機械が並び、本を糸で綴じる作業をしているスタッフもいた。私が行った時は、残念ながらすでに会期を終え搬出中だった展覧会”OFF REGISTER”は、1960年から1990年のラテン・アメリカのアーティストによる実験的な出版物の歴史を紹介するものだった。カタログが充実していて、ある程度その展示の意図したことが伝わってくる。

「本を芸術の対象へと変貌させる最初の強力なきっかけはブラジルで生まれた」。本の芸術の実験は、ブラジルの新具体主義(ネオコンクレティスム)と関係したアーティストや詩人、その具体詩のマニフェストとの繋がりがあったようだ。視覚的な抽象絵画から、幾何学的な形と身体の関わりへと拡張した新具体主義の展開は、人と人の関係性にも及ぶものであり、タイポグラフィとも関わり合う。当時、芸術制作にアクセスすることが難しかった女性が、必然的に本の制作に取り組む契機でもあったという。リジア・クラークやゲゴ(Gego)、リジア・パペ(Lygia Pape)、アナ・メディエッタ、レジーナ・シルヴェイラ(Regina Silveira)、レジーナ・ベイター(Regina Vater)、レノラ・デ・バロス(Lenora de Barros)、マリー・オレンサス(Marie Orensanz)、Mirtha Dermisacheら、アーティストや詩人の出版実験が紹介されている。芸術のように高貴なものと違い、本はアクセスしやすく親しみやすいメディアだ。単体で本そのものが魅力的な芸術であるとする、今でいうところのZINEのようなスタイルは、当時の生活空間を改革していくフェミニストの活動において重要な媒体だった。その思想を伝えるプロパガンダの役割も果たしていたという。これは現代にも引き継がれているだろう。

アーティストの作る本は芸術作品であるというメッセージは、Center of Book Artsの掲げるコンセプトでもある。出版物はある種の権威に結びついたものであるのに対して、流通しない一品ものの本、小部数発行の手作りの本はそれ自体、両義性を含んでいる。本の出版は複製技術による大衆に向けたアクセシビリティでもあるからである。それを複製しない本にするということは、限りなく物質に近いオブジェ(作品)なのだ。だが逆に言えば出版物を構成している本は、物質的な形式を抜きには成り立たないことは言うまでもない。つまり、視覚だけでなく身体的なメディアであることが改めてわかる。タイポグラフィは視覚的に見るだけでなく、身体でも「見る」ものだろう。

言語と視覚的な表現との関係は、だから新しい物質の美術運動や具体詩としてクリティカルな意味を持ったわけだ。意味と形の関係は確かに具体的であり、形のないものに具体的な形を与える点で「新」具体的なものだ。それは今でも新しい。NYで市川沙央の『ハンチバック』をちょうど読んでいたところだったが、そこでは障害者にとってモノとしての書物がバリアになっていることが批判されていたところだった。障害者の身体の具体から、本の物質性についてのアクセシビリティを考えることも必要だ。

ニューヨークにも、アーティストのZINEだけを販売する“Printed Matter”という店があるし、自分で作る本はインターネット環境とは別に、ある種の出版に対するバッファとしても働いているのではないか。つまり、こうした少数のメディアやそれを促進する環境があることは、端的に本の豊かさということでもある。これはアーティストと社会の関係にも似ている。

イメージの歴史

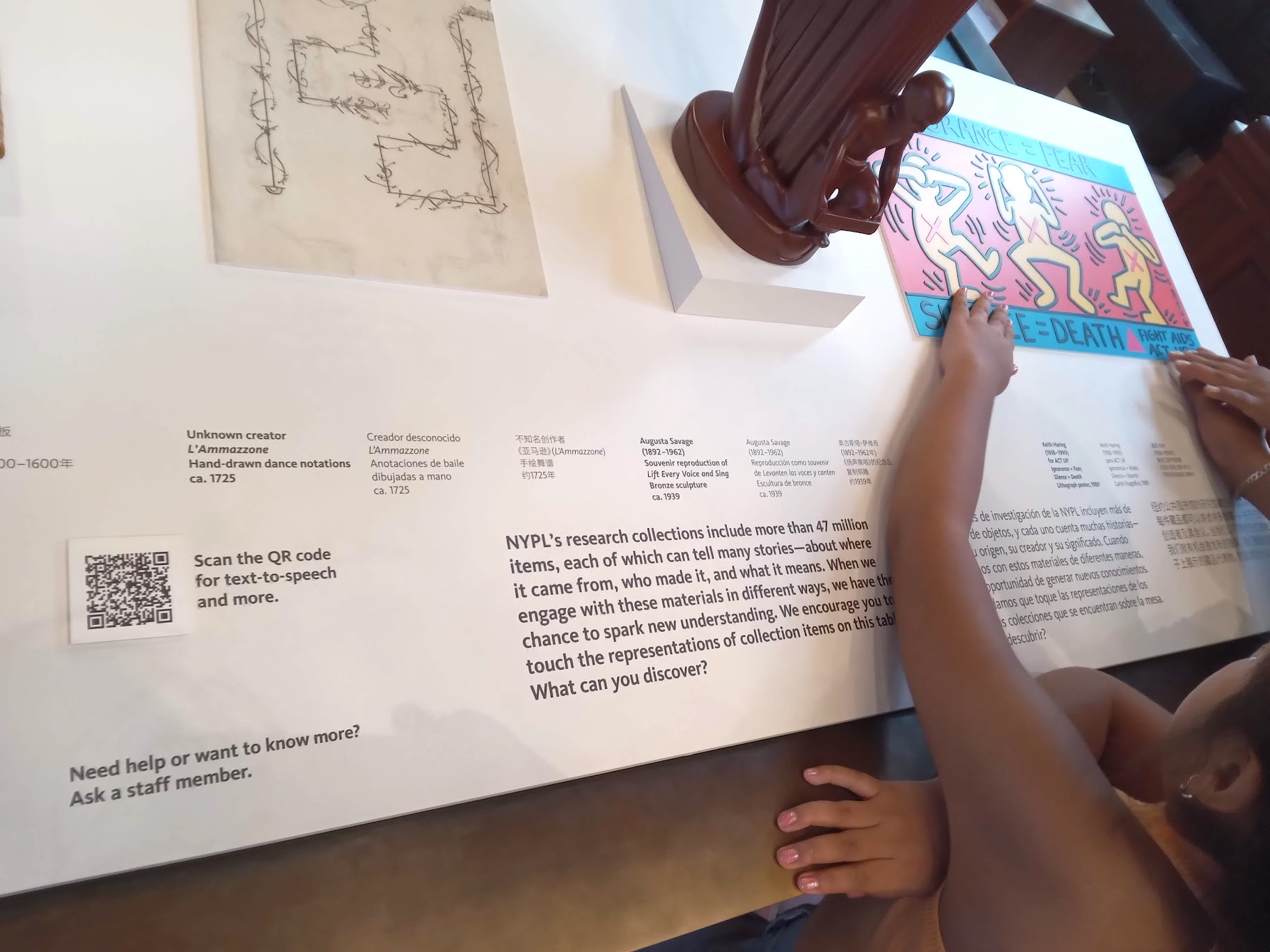

ニューヨーク・パブリック・ライブラリーには、4700万点以上の資料がある。そこで図書館ガイドとなる視覚障害者のためのコーナーがあって、点字はもとより建物の空間を伝える模型に手で触れることができた。模型は視覚障害者にとってのイメージでもあり、晴眼者にも興味深いモデルだと思える。

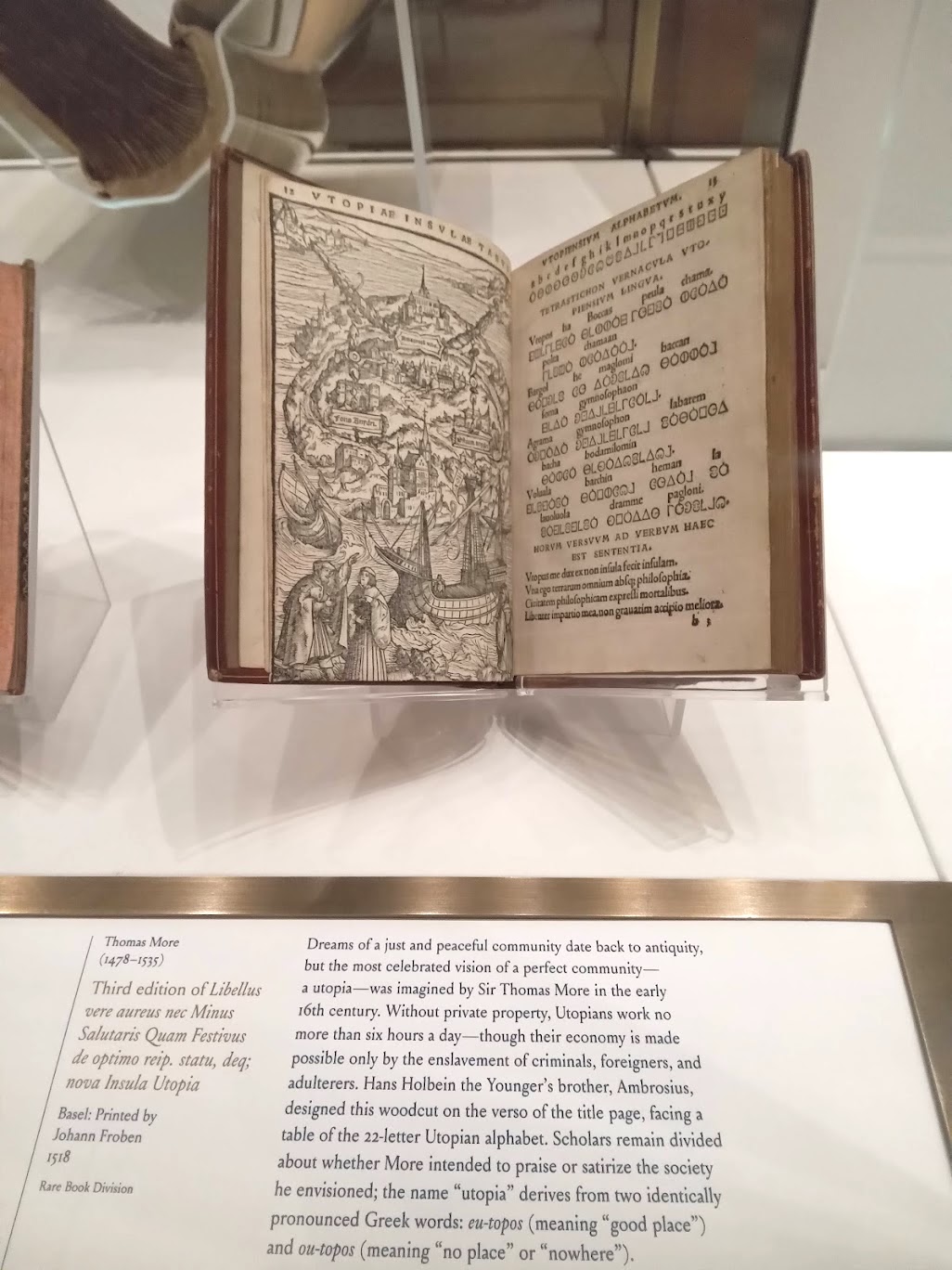

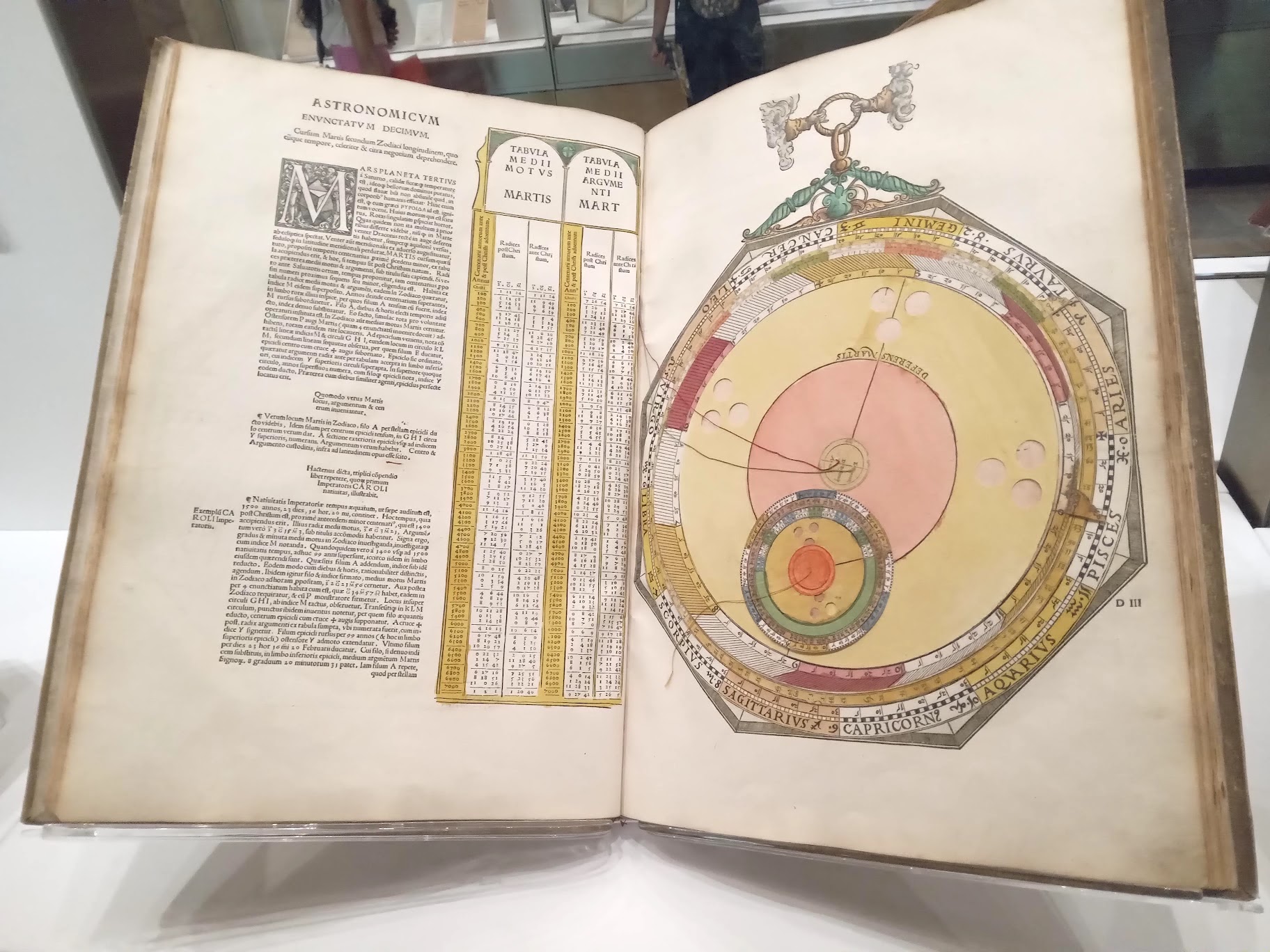

図書館学とアクセシビリティは深く関わり合う。文書の記録物を広く伝える必要性はもとより、イメージとテキストが絡み合う観念に触れることだからだ。つまりインターフェイスそのものが翻訳の問題だと思えるからである。図書館内で古い資料のコレクションを紹介する常設展示が行われていて、そこでさまざまな学問における観念の体系を知ることができた。中世の写本、ユートピア、最古の子どものための教科書、手書きのダンスの譜面、啓蒙主義、考古学、数学、幾何学、天文学、鏡の国のアリスまで。アクセシビリティをテキストにおける点字だけでなく、こうした学問の方法に敷衍して考えることは興味深いことだ。星座の早見版のような天文機器の役割をする回転板は、宇宙環境へのアクセシビリティとも言えるし、デカルトの眼と精神の問題や遠近法、「光あれ」という神の創世記など、さまざまな学問がアクセシブルな問題と絡んでくる。だがアクセシビリティは強い規範にのらない人のための代替的な追求だから、あくまで基礎科学のオルタナティブではあるが。障害やアクセシブルなものを通して、こうした18世紀的な百科全書や言語の起源に遡る歴史意識を持つことが、近代を再考することにもなる。

建築と脳

コロンビア大学で、建築家のスティーブン・ホールと、メディアアーティストのニツァン・バートヴ(Nitzan Bartov), 神経科学者のアンジャン・チャッタジー(Anjan Chatterjee)が登壇するシンポジウムを聴いた。建築と神経科学は近年、ニューロアーキテクチャーという学際領域もある。健康や幸福の指標となる建築の脳神経科学的アプローチだ。チャッタジーは建築を魅惑(fascination)、相即(coherence)、均質性(hominess)に分けて建物や室内空間、自然の景観の経験を測定する。仮想空間のデザインを手がけるバートヴは、実空間では得られない経験を通して、建築家にインスピレーションを与えることが可能だという。おそらくこうした場で一番刺激を受けたのが建築家のホールだろう。自然現象からヒントを得た建築を設計してきたホールは、建築の生物学的側面はあまり注目されてこなかったと述べ、建築家の未来の責任について美学と持続可能性への配慮をどう融合させるかが問題だと語った。

生きた生活空間の評価の仕方が単なる認知的評価にとどまれば、設計にはあまり生きないのではないか。既存の経験の域を出ないからだ。心地良さは一人一人のテリトリーの問題だと思えるし、それを包摂する建築は逆に居心地の悪さと紙一重ではないか。その点で、いかに神経科学者が紋切り型の脳科学によらない、経験科学に寄り添ったアプローチができるかがポイントだろう。この日、三人が口を揃えて同じ意見だったのは「遊び心が大事だ」という話だった。アートは仮想的な経験の可能性を拡大する代替現実を提供するから、こうした研究は加速されてほしい。

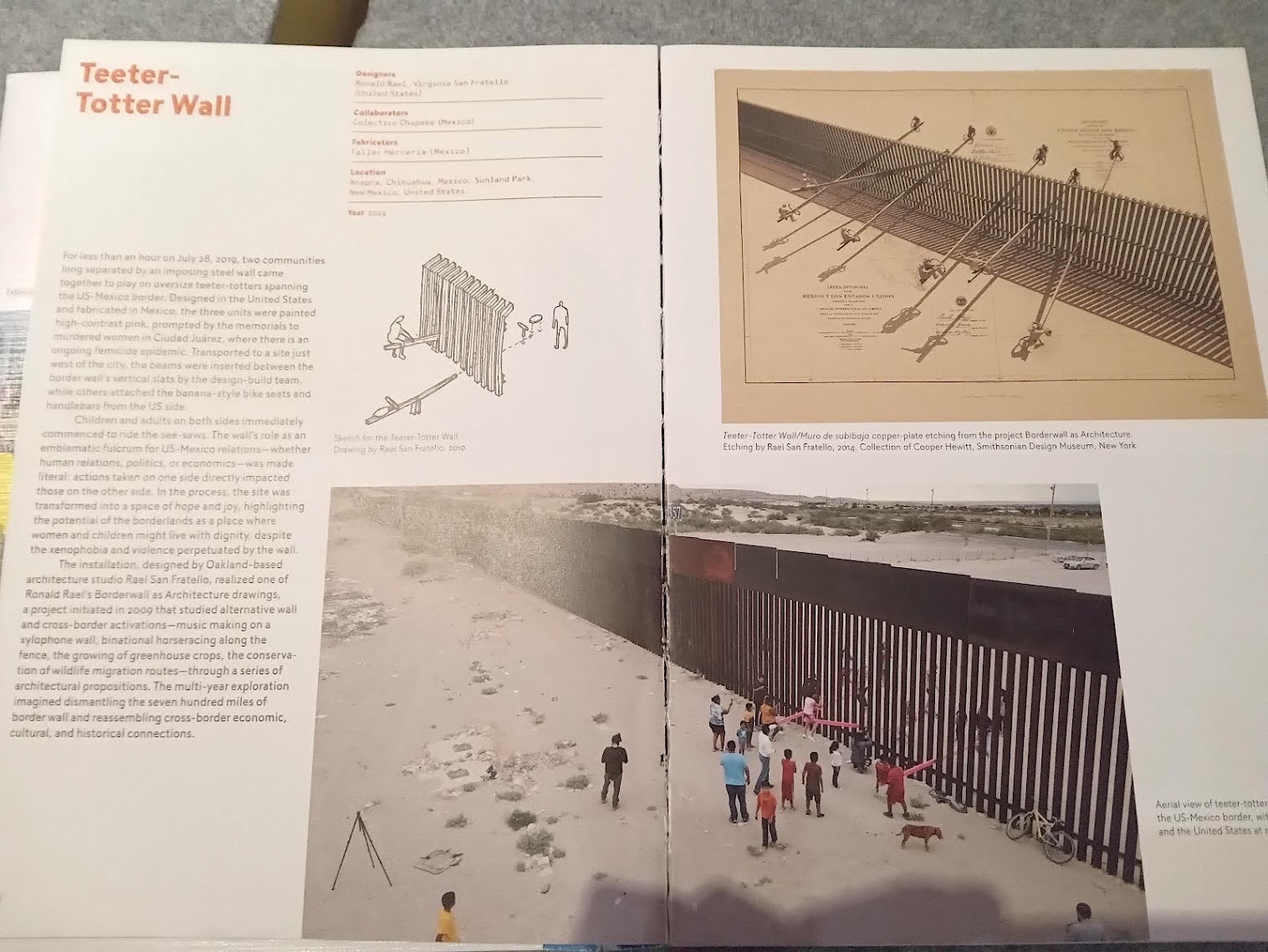

大きな構造物へのデザインの観点から印象に残っているアクセシブルなものも挙げておきたい。クーパー・ヒューイット国立デザイン博物館(Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum)で観たシーソーである。アメリカとメキシコの間にある不法移民を取り締まるためのフェンスに対して、建築家のロナルド・ラエルとバージニア・サン・フラッテロが、国境をまたがるシーソー”Teeter-Totter Wall”を設計した。アメリカで設計してメキシコで制作されたというこのシーソーは、政治的な関係を形にしたものでもある。もともとある国境のフェンスの支柱をうまく使い、その間をバランスするシーソーを取り付けている。設置された時間は短かったようだが、既存の機能を代替するデザインになっていて、国境を跨いで隣国の他人と相互にコミュニケーションを取り合うモニュメントのようだ。

ある種の逸脱や遊びが制度を組み替えていく要素になり、政治的な関係性を昇華させもする。物理的なフェンスの特性を使い、相互の交流を促す装置として、恒常的な遊具ではなく一時的な状況のドキュメントだからこそ重要なのではないか。完全な壁からフェンスのような隙間のある格子、砂漠や森林のバリアなど、国境はさまざまな形状を持つ。時事的な変動を伴う支持体だからこそ、緊張感を持っている。

観客に自由に開かれているアメリカの美術館の寛容さとは別に、アクセシビリティの問題は多角的な鑑賞者の問題であり、多くは同じ鑑賞が成立しない感覚の問題である。その方法や技術はまだ実験段階ではあれ、さまざまな方法が開発されている。建築や生活空間もそのような代替的な方法を通してスペクトラム的な現実を生み出していくことが可能だ。アクセシビリティはどこまで多様な線を汲んだ制度を考えられるかということになるが、それは簡単に包摂できるものではない。アクセシブルなものは、そうした繋がるところもあれば違いを楽しむところもあり、相互に学ぶような空間の中にあるのだろう。

著者紹介

大崎晴地(おおさき・はるち)

1981年生まれ。

美術家/「障害の家」プロジェクト主宰。

去る8/29に「障害の家」プロジェクトの対談集『障害の家と自由な身体――リハビリとアートを巡る対話』(晶文社)を出版。

共著に “la douleur à l’oeuvre”(EDITIONS IN PRESS)、『創発と危機のデッサン』(学芸みらい社)、『哲学のメタモルフォーゼ』(晃洋書房)など。

http://haruchiosaki.com

![Read more about the article 誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[第1回]後編/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2021/12/PXL_20210130_134106265.MP_-768x512.jpg)

![Read more about the article 人間狩り・奴隷制・国家なき社会[第1回]/酒井隆史×中村隆之×平田周](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2022/05/img_9784750352329_1-1-768x514.jpg)

![Read more about the article 【連載】ノン・エクスクルシーブ・ニューヨーク[第3回]/大崎晴地](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2023/12/16-768x513.jpg)

![Read more about the article 【連載】誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[第4回]前編/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2022/12/p-1-90657615-how-the-olympics-ruin-cities.webp-1-768x512.jpeg)