ノン・エクスクルーシブ・ニューヨーク[第1回]

アートと「障害」をめぐる渡航記

大崎晴地

この7月からアジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)のグラントでニューヨーク(以下、NY)に滞在している。当連載では半年を通してNYで生活する中で、その時に感じられたことや思考を綴っていくことになる。

私の滞在の目的は、「障害」に対する個人のあり方や歴史を考えることにある。障害とはいえその定義は専門的な狭義の視点に留まらず、アートや哲学の中で障害を考えるということにあり、福祉や臨床の現場に関わる際にも文化とのつながりに目を向けている。アートがどのように社会に対して創造的に媒介しているか、それは人々のアイデンティティの問題として可視化したり、居場所の問題になったり、セラピーやケアの問題になったりもする。こうした障害をトピックにすることは、環境と人との関係を明らかにしていくことになるはずだ。

この連載の中では「包摂」ということについても考えていくことになる。すでに社会の中に生きている以上、包摂(インクルーシブ)的な意識が誰しもあるはずだ。差別はいけないと。しかし、文化が生まれてくるところには、狂気やズレが付きものであり、創造性についても社会の形成にとって重要なファクターとなっている。こうしたことを異なる文化圏に接することで多面的に考察していくことになるだろう。

なおタイトルの「ノン・エクスクルーシブ(non-exclusive)」は排他的・独占的ではないということを意味するが、インクルーシブほど囲い込まれていない取引などで頻出する用語を使用した。独占する関係性は偶然の余地が入らない。独占しないことで相互のやり取りが成立する。おそらくNYで私が期待しているのはそのような偶然の関係性なのである。

まずは語学に慣れるところからが障壁で、私自身が異国の中で言葉の障害を持ってしまっている。コロンビア大学で講義を毎日受けながら、この半年、どこまで日本語を忘れ、違う視点に立てるのか、まずはそこから。

モントリオール

フライトが悪天候のため乗り継ぎする便が運休になり、モントリオールに二泊することになった。実は私は海外に出ること自体が初めてだが、自分はカンディードか?と思うほどトラブルが続いた。それもあってはじめての海外がここモントリオールだったことは感慨深くもある。

この街の最初の印象は私がイメージするベルリンやロッテルダムに似ていた。歴史的な古い中世の建物が並ぶと同時に、あちこちが工事中で都市自体が制作の渦中にある。歴史的な建物の重厚感と、反対に街自体がアーバン・インプロヴィゼーショナルであり、グラフィティも至る所にある。こうした変化の多いところに文化が生まれてくる余地があるのだろう。

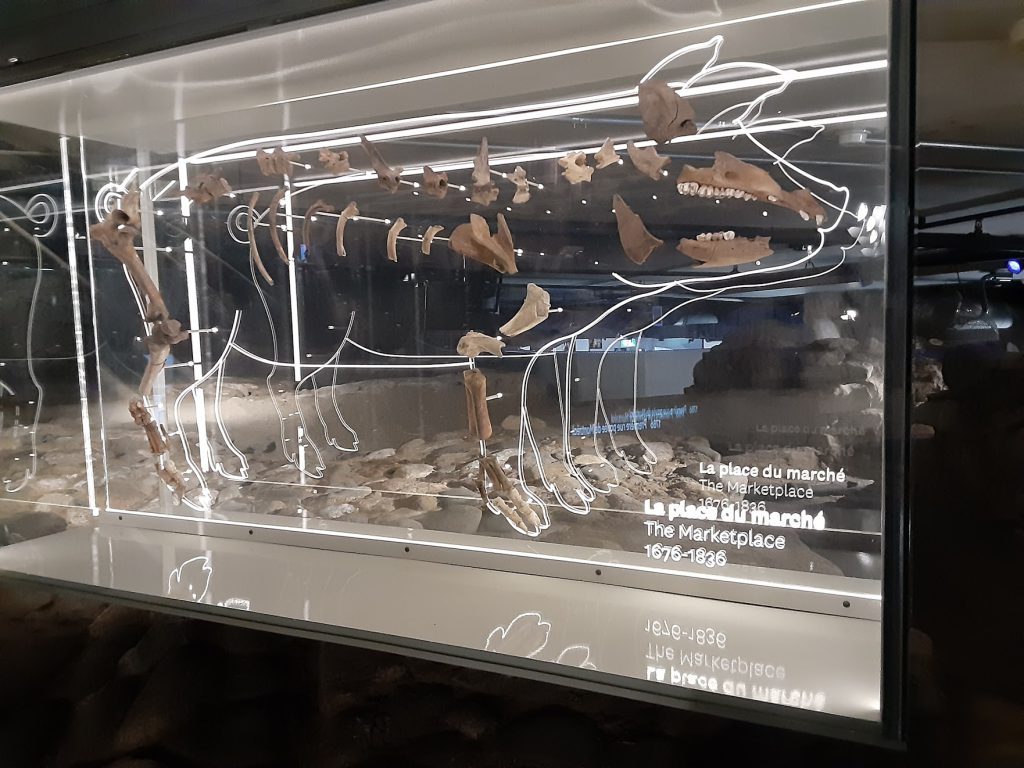

一日自由になったので、大聖堂とポワンタカリエール考古学歴史博物館に行った。この博物館は、モントリオールの形成の歴史を考古学的に記録している。単なるモノを陳列させた博物館と違い、モノが発掘されるように展示されていた。というのは、地下がそのまま遺跡の空間になっており、その中で展示されていたからだ。単なる近代的なシステムとしての博物館とは異なり、その場に案内されるのだから観光である。これは街そのものが古い地層のように建築物の痕跡として残り、破壊と構築を繰り返して作られていくモントリオールの都市の特徴をそのまま具現している(だから考古学歴史博物館なのだろう)。時代ごとにどのように変化したかが掘り起こされているのだから、地質的な歴史として捉えることができるのである。そこでのモノの履歴は一種の系譜学と言える。それは現在の都市と地続きになっていて、街に感じた印象そのものを考古学的に裏付けるものだった。

ポワンタカリエール歴史・考古学博物館には二万近くのハガキのコレクションがあり、モントリオールの当時の絵葉書からもその都市の変遷がわかる。それは幾何学的な建築の地理を示す証拠であって、風景画や風景写真の地理的なパースは、「ジオメトリー」である幾何学(geometry)と地理(geography)が共通の語源を持つことを思い出させた。フランスの入植やイギリスの占領の背景を持つモントリオールの歴史は、テクノロジーや幾何学とともに土木的に都市が作られていったことが伝わる。また、アニメーションや光線のドローイング、鏡面を使ったホログラムなど、博物館とはいえ、どこかインスタレーションのようになっている。モノの時間軸は制作プロセスのネットワークと切り離すことができない。だからここではモノが考古学的であると同時にアクター(主体)として紹介されている。

意味と言葉の成り立ち(発音)についての考古学もあった。意味と言語の形成史はモノではないだけにより興味深くもある。構造主義的にはシニフィアンとシニフィエという問題だが、発音と意味を考古学博物館の中で考えるのが楽しい。意味の構造が建築的なプロセスのようにも思えてくる。

ベランダの双眼鏡で模型のように都市の建物を見る。表象、プロセス、ドキュメント、進行中の博物史として捉える視点がこの博物館にはあるのだろう。都市はその意味で模型でもある。モントリオールの古いものと新しいもの、自然と人工といった区別を超えて、歴史と現在が地続きになっている。アーバン・インプロヴィズム、グラフィティ、ジオグラフィ、絵葉書……これらが私の頭の中で繋がった。

これだけ街の歴史を体験的に辿れる博物館と、その都市を散策することができたので、不意のフライトの運休は幸運だった。

ニューヨーク着

そして、空港の朝早い便からトロント経由で、二日遅れてニューヨークに到着。ここでも便の遅れが連鎖し、結局、現地の宿泊施設に到着したのは深夜の2〜3時頃だった。奇しくも到着したのは7月4日のアメリカの独立記念日で、飛行機の窓から花火が至る所で打ち上がっているのが見えた。インターネットも接続が悪く不安定な状態だったため、グーグル・マップも途絶え途絶えに表示され、その間に夜中のマンハッタンを彷徨った。

アメリカの最初に目についたのはゴミ箱だ。昔の日本にもあった蓋のないゴミ箱がまだここにはある。大きなゴミ箱が至る所にあり、ゴミが隠されていない。スーパーの袋が黒い袋で、ゴミ袋と同じだ。日本ではゴミは見えないように隠される。臭いものには蓋をする習慣がある。しかし、それは隠れているのではなく、見ないことにしているのであって、クリーンな環境にすることで無意識のノイズを歪曲化しているのではないか。NYには表にゴミが見えている。臭いもある。犬の糞も気をつけないと踏む。ゴミ箱が象徴するようにノイズが溢れているのがデフォルトである。だからこの街は強い。

多国籍なこともありそれぞれ個性的なのは言うまでもないが、本当に一人一人が際立っている。同質的な関係の中では優劣が強調されるようなところがあるが、ニューヨークではそれが測れない。一人一人がファッショナブルで、強い。とにかく強い。特に日本人と一番違うのは体型の違いだろう。個性、個人の意味がかなり違うと感じられる。犬も吠えている。街にはホームレスが共存し、お金をくれと声を掛けてくる人や、路上で叫んでいる人も多い。それと、どこにいても音楽が鳴っている。人がスピーカーを持って移動している。ヒップホップの音が溢れる。これは人が自分の環境を文字通り持ち歩いているのだと感じる。音楽が鳴っていないところがないくらい、ヒップホップやレゲエなどの重低音が響いている。踊る人もいる。感情がむき出しの国。銀座のように区画があり、治安の悪いところから閑静な学生街までが地続きになっている。この街に来ると、日本がどこまでも几帳面で、人に迷惑をかけないようにしているかが分かる。

貧富の差があってもそれがごちゃ混ぜになっている合衆国の良さがある。荒川修作のNYの都市を舞台にした映画でも、ゴミ箱に体を突っ込む少年が出てきていたのを思い出した。

アメリカはそれぞれが共存して作られている多国籍の国だが、その分、危ないことも日常的に起きる。すでに外との境界が混成して作られた多様さがあり、何が起きるかわからないことが生活になっている。街の中で常に違和が感情に変わり、衝突も起きる。それが日常だから人々が寛容になれるのだろう。個性と尊重がある。こちらに来て黒人に親切にされる機会が何度かあった。いい人が多い。逆に悪そうな人はそれを隠さない。だから裏表がない。強い個性のテリトリーが移動し、交差する街。ダイバーシティ、インクルーシブな社会の土壌には、こうした異なりつつ共存していることがベースとしてあるのだと感じる。NYに数日住んでそのような印象を持った。

車椅子のおじさんが、信号が赤でトラックが来ているのにもかかわらず、合図を送って堂々と横断していた。こちらでは障害者と健常者という区別も弱いように感じられ、まさに障害者のプライドがある。自分で障害のあるなしが決められると言えば大袈裟かもしれないが、制度的にも日本とはだいぶ違うだろう。多国籍のアメリカの個人主義は、ダイバーシティとして繋がる現代社会において、それぞれどのような過ごし方をしているのか。多様であることとそれに応じた社会制度、そして文化の媒介によってこの国のアイデンティティが形成されている。ちょうどDisability Pride Monthの期間なので、この連載の中でも紹介したい。

NYでは一人一人個性的であり、しかし人間味があり、思いやりがあると感じられるのは、最初から「違い」が表にあるからである。当然ながら黒人と白人の間には重い差別の歴史があり、それを背負っている。障害者の差別よりもこちらの方が根深い。だから個人主義と言っても、そこには多くのアジア人にはわからないことがある。知識としてわかることと経験を通してわかることの歴史の差が大きい。このダイバーシティの時代になお文化や歴史を考える必要がある。

それから文字通りのスケールも違う。ビルディングや物量、目につく都市のモノが一回りも二回り大きい。飲料が一ガロン単位で売られていること。マンハッタンのビルディングの摩天楼。延々と水平にスライドしていく路上は、スケールフリーなところもあるかもしれない。

現代美術はヨーロッパ美術の印象派以降、デュシャン、モンドリアンらのアメリカへの亡命を起点とした歴史といえるが、アメリカはデカくて何もないし、歴史もない。その分、思う存分、思い切ったことができた。抽象表現主義もアメリカで生まれ、ポロック、ニューマン、ロスコ、フランケンサーラー……やはりその作品はバカでかい。日本的な奥ゆかしさとか、内面性というものでは対応できないものがあり、とにかく物理的にスケールを大きくしなければ吊り合わなかったことが、NYに来てよくわかる。アメリカの絵画は印象よりも建築的な媒体だったのではないか。つまり、都市が支持体となる。モントリオールの街の人々が、都市の工事中の現場とともに、建物の歴史の重厚感に守られているのだとすれば、ニューヨークは流動的でダイナミックであり、自分の身は自分で守るという印象がある。どちらに住みたいかと言えば、それはモントリオールだが、NYで滞在して考えるべきことは多いだろう。

ACCのメンバーと、マンハッタンからブルックリンにつながる大きな橋を渡った。女性のマラソンのランナーが向かっている方向からひっきりなしに走ってくる歩道橋を渡るという、夢に出てきそうな状況だった。その橋も人が渡るスケールではなくガリヴァーのための橋のようでもある。下を見れば車が走る高速道が見え、とんでもなく高所を歩いていることに怖気付く。後半で話題にするグッゲンハイム・ミュージアムの高さも、手すりとなる壁面が人間の身長に対して思いの外低く、落ちる人がいてもおかしくないと思った。

生態学的視覚論のギブソンは、飛行機に乗って上空から知覚する勾配の変化から、光学的流動や包囲光の理論に発展させている。この生態心理学も心ではなく知覚と環境からその人物が存在すると捉え、内面や心を否定し、感覚も否定する実在論だが、やはりアメリカで当時の心理学の行動主義や感覚心理学に対する批判から、環境へと外在化していく展開があった。アメリカにいたからこそこのような心理学が生まれる必然性があったようにも思える。このようなアメリカのスケールから、相対的に人間のサイズを問い直す思考も生まれるのだろう。

これだけ街が大きく騒音も音楽も溢れたところでは、観念は育たないのかもしれない。もちろん例外はあるが、内面性よりも、むしろプラグマティックな考えや分析哲学が成長する、ハードの国なのだ。観念を抜きにした言語(ハード)の形式が分析哲学となる。だから身体も言語の問題としてレイコフとジョンソンが問題にしていた。いわゆる東洋的な身体性とは異なり、ロジカルな身体となる。東洋人である私は、そのどちらでもない。ここではそうしたハードの方から内面や心の問題にアプローチすることが自分の関心なのかもしれない。アメリカに滞在する日本人として、そのどちらでもない塩梅が興味の対象となっている。

グッゲンハイム・ミュージアムのGego

写真では知っていたが、フランク・ロイド・ライトの渦をまく導線の建築である。この螺旋が坂になって、その通路が展示空間になっている。観客は山登りするように作品を見ながら上まで傾斜を登っていく。作品を鑑賞しているので、自分がいる高さに気づかずにいつの間にか高いところまで来ている。観客はここで斜面の床の上で作品を見ることになるが、作品は姿勢の変化に伴ってどのように影響するのか。均質なところで展示することと違い、作品に対して建築が介入し、ここでは美術館と作品とが協働しているのである。建築の奇抜な特徴が展示空間になっていることに普通に驚くが、日本の栄螺堂やダ・ヴィンチの二重螺旋構造の階段とも比較できるかもしれない。上り下りを繰り返したせいもあるが、少し息切れした。

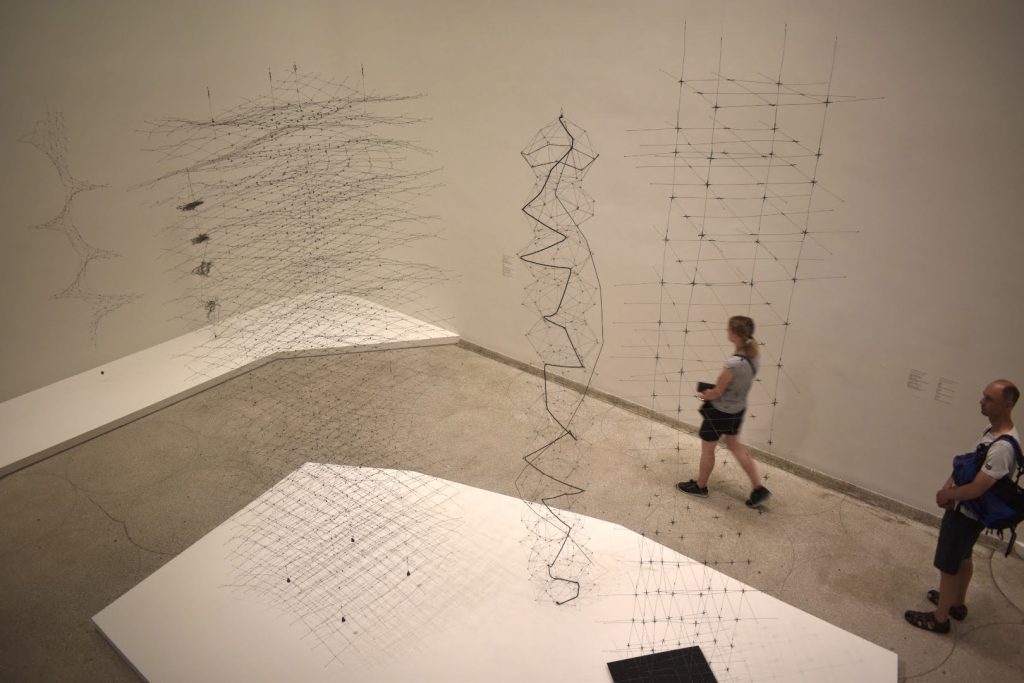

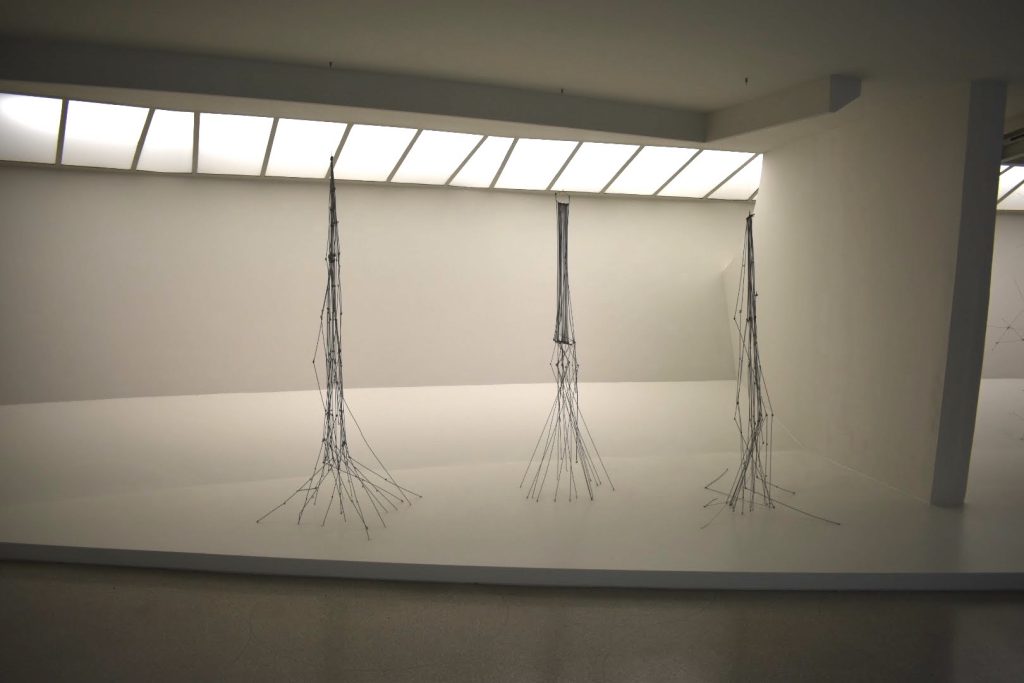

私が行ったときはドイツ生まれでベネズエラで活動したGegoというアーティストとサラ・ジーの展覧会が行われていた。Gegoの作品は単純な針金のユニットを組み立てて、しなやかな面を感じさせる作品だった。彫刻ほど硬くなく、針金の連結体を天井から吊るし、重力によって形が左右される。もともと建築を学んでいるので、それは彫刻ではなく平面や構造の問題から出発しているようだ。抽象的な形が物質の重さによって撓んだりしなったりしている。バックミンスター・フラーのように全体の形が目指されているのではなく、部分的で実験的なところ、綻び、捩れなどがあり、障害がある。神ではなく有限の生の形。この上から吊るされた針金は、グッゲンハイムの空間にいる人間と似ているように感じられた。人間も重力に引かれて立っているだけではなく、実は上に引っ張られているところもあるのではないか。皮膚は重力よりも張りのが優先だから、どう連結を維持できるか次第で細胞の形を変形させるのだし、そういう意味で人は浮いている。Gegoの作品の場合は重石を下部に垂らすことで全体が回らないようにしている。張力によって上に向かってもいる。グッゲンハイムの螺旋を上下しながら、別の重力について考えさせる作品だった。

GlassHouse

ACCのグラントの萩原雄太さんとともにニューヨークからバスで2時間ほどのニューパルツという郊外にあるGlassHouseにパフォーマンスを観に行った。そこではアーティストのLital Dotanの自宅をアーティスト・イン・レジデンスの施設として活用している。もともと、もう片方にある家屋が滞在アーティストの寝泊まりする場所だったが、水害に遭ったため使えなくなり、どうやら母屋の方でアーティストも滞在する形になったようだ。アーティストを自宅に泊めて滞在制作させるというのは前代未聞だ。Litalの仕事は、これまで家に住みながらそこでパフォーマンスし展示を行っていて、家そのものが作品でもあり、身体を布で包み込むようなパフォーマンスを行なっている。外の広大な敷地も使いながらイベントやワークショップ、出版なども行ってきた。そこでは生活とアートの行為が切り離されていない。彼女は日本の「具体」にも関心を持っていた。これはだから、生の営みをそのまま活動にする「活動的生」だと思った。このGlassHouseのプロジェクトがどのような背景から生まれてきたのかはわからないが、自分(筆者)の仕事と近いルーツを持つようで非常に惹かれた。

私が行った時は、瞑想するスペースを作るEmilio Rojasが、樹木を電ノコで削って、姿勢に沿った家具を制作していた。歌いながら植物の柵をこしらえテリトリー化するEsther Neffも作業していた。夕方、儀式的なアンビエントのパフォーマンスを観る。この日はフェスティバルの日だったが、そのような構えは全くないところが新鮮だった。公共の場というよりプライベートな空間に入り込むわけで、他人の家にお邪魔するわけだ。この時はLitakさんの子供が食事をし、アーティストやスタッフが外のテーブルで休憩しているところだった。最初はアットホームで少し拍子抜けしたが、でもこれが本来の芸術の場所でもあるのだろう。大多数のフェスではないからこそ生まれる、顔のわかる距離感がとても新鮮だった。このような空間でのアートの実験こそが、セラピーやケアにも通じる実践なのではないか。公に向けて作るのではなく、あくまで生活の中で必要に迫られて生まれてくる表現を、生活から切り離さずにそのまま見せる。市場に出回るアートではなく、生活と地続きの実験に障害やケアの問題がある。彼女のアプローチは現代美術のパフォーマンスと形式的には重なる部分もあるが、生活と地続きであることで(リ)ハビリテーション的でもあり、それが他人とも共鳴するところに文化の意図が生まれる。ただ閉じているだけならそうはならない。アウトサイダーアートのように誰かがコレクションすることで可視化されることとも異なり、作家自身が自発的に公開を含めて実践している。美術館が元々個人のコレクションを公開するところから始まり、文化財として公共化していくプロセスにも似ている。しかし、GlassHouseの場合はパフォーマンスが主体なので、残された作品が多くあるわけではない。ドキュメントとしての書籍で記録されている。だから生きた生活の行為の全てがアートのドキュメントとなる。ここには彼女らのアートに対する批判的なステートメントがあり、アートは評価されるシステムではなく、「アートは滞在を許可する場所で体験するべきである」ということをモットーにしており、芸術の持続と自分たちの生の持続が限りなく近いことが掲げられている。芸術を生の実践としてここまで距離を縮めたものは他に知らない。前衛芸術やコンセプチュアル・アートだけに回収されない開かれた形だろう。逆にそうしたアートのアクティヴィズムの歴史から生活を組み立てるところに個の在処を学ぶことができるのかもしれない。その表現の共鳴のあり方にケアや障害の問題が横たわっている。

著者紹介

大崎晴地(おおさき・はるち)

1981年生まれ。

美術家/「障害の家」プロジェクト主宰。

8/29に「障害の家」プロジェクトの対談集『障害の家と自由な身体――リハビリとアートを巡る対話』(晶文社)を出版予定。

共著に “la douleur à l’oeuvre”(EDITIONS IN PRESS)、『創発と危機のデッサン』(学芸みらい社)、『哲学のメタモルフォーゼ』(晃洋書房)など。

http://haruchiosaki.com

![Read more about the article 誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[序]/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2021/11/noparis2024.jpeg)