[連載]ノン・エクスクルーシブ・ニューヨーク

アートと「障害」をめぐる渡航記

大崎晴地

第3回 アクセシブルなもの(1)

NYに来ていろいろな⼈たちに出会った。

テキストを使ってアクセシビリティをテーマにした作品を制作するフィネガン・シャノンのスタジオを訪問した。彼⼥はベンチに⾔葉を直接表記した作品を制作していて、メッセージがキャプションではなくモノそのものに表⽰されている。そして、そこに書かれた⾔葉はその街に対するメッセージのように読める。これは実⽤的なイスであると同時にコンセプトを掲げた芸術作品としてのイスである。イス⾃体をデザインしているのではないからアートである。本人にどちらをベースにしているか尋ねたところ、最終的に両⽅の狭間で考えているということだった。そのまま同じ質問を返されたが、こちらも説明が⻑くなって、うまく答えられなかった。そのくらいアートとデザインが循環し、分かれていないところに意図があるということかもしれない。美術館に収蔵される場合は、作品として保存されるから、ベンチとして座ることができなくなる。収蔵された作品は作家の⼿元を離れ、コントロールはできない。ベンチは量産するプロダクトではなく、基本的には⼀品もので、シリーズとして制作しているということだった。

ハドソンヤードにあるVessel は階段で上に登ることができるモニュメントであるが、その構造に対して炎上した。⾞椅⼦の利⽤者は登ることができず、インタラクティブと宣⾔しながら、登れる⼈にとってだけ相⼿にした構造であると。公共物へのプロテストは可能だが、Vesselを運営する会社組織に対して直接抗議することはできないため、間接的な仕⽅でパフォーマンスを⾏った。それがANTI-STAIRS CLUB LOUNGEというパフォーマンスだ。障害者運動の歴史には、障害者が階段を這って抗議するデモが知られている(“Crip Camp”というドキュメンタリー映画がネットフリックスでも⾒れる)。その階段に対しての抗議で、Vessel の前に集団でオレンジ帽を被り、ANTI-STAIRSと書かれた新聞を広げてポスター代わりにし、皆で⼀時的に占拠するパフォーマンスである。Vesselにはエレベーターがあるが、それ⾃体は階段を登る⼈の経験とは異なり、同じ体験を共有できない。階段に対して×印をつけた記号がシンボルマークだ。1億5千万円の⾦額で階段をつけないタイプをVessel 内部に組み込む計画を掲げているが、その額はVessel の建設費と同じ額であるという。プロテストというと、バリケードをして占拠する、あるいはメガフォンで叫んだりするデモのイメージがあるが、この場合は必ずしも直接的な抗議の形ではなく、Anti-Stairs Club Loungeというラウンジを作り、そこに参加するにはVesselの階段に一生登らないことを誓った人だけが署名して入ることができるという参加型のアート・プロジェクトにもなっている。

フィネガンは初めの頃は前衛的な詩やテキストを作ることもあったそうだが、今はアクセシビリティを通じてこうした問題提起を⾏なっている。問題を解決するデザインと違うのは、問題提起的なアプローチがあるからである。最近の作品ではギャラリー内を回転寿司の要領で作品が回ってくる、というものがある。つまりギャラリーを歩かなくてもよいアクセシビリティを、ユーモアを持った作品として提⽰している。これはすでにパロディ的にも感じられ、作品の指向が強い。こうしたいわゆるアクセシビリティといってもアートとして掘り下げていくと、思わぬところにバリアが⾒つかり、それに対する創造性を掘り下げることができるのかもしれない。

バリアフリーといえば、最近、⾞椅⼦の⼈が乗れるブランコを協働して制作した⽂化プロデューサーでありキュレーターであるレベッカ・ジェイコブとも会った。彼⼥はウェルカム財団が⺟体となって主催しているマインドスケープス・ニューヨークの代表を務めていて、コロナ禍でメンタルヘルスやウイルスの歴史についての展覧会などを企画している。精神的な治療法はほとんど進歩しておらず、総合的な科学、社会、⽂化のアプローチが必要であると掲げたコンセプトには⾮常に共感できる。⼼の問題は医療だけでなく⽂化や芸術の問題でもあるからだ。政策と⽂化、アイデンティティをまたいだインターディシプリナリーな実践は、コロナ禍におけるメンタルヘルスの課題だった。今でもそれは続いているが、彼⼥はもともとアメリカの労働者運動の歴史についての研究で⼈類学の博⼠号を取得し、現在は環境問題や⽼後の経済的不安などの研究に取り組んでいる。

彼⼥と話して感じたことは、障害者でも重度と軽度があるので、包摂と⾔っても簡単ではないということだ。つまりその包摂の中で重度の⼈がついていけないような状況が⽣まれている。みな⼀緒だと考えることによって重度の障害者が排除されてしまう可能性である。メンタルの問題を医療的に細分化するのに対して、⽂化的なケアやホスピタルのアプローチが広く繋がりを促し、包摂するのはよいとしても、そこでの差別化は依然として残るという現実がある。

その彼⼥がブルックリンにスタジオがあるIsometric Studioと協働したブランコ“CloudSwing”がある。私はフィラデルフィアへ向かう電⾞を途中下⾞し、ニュージャージーにあるsculpture for groundにこのブランコがあると聞いて観に⾏った。⼤きな敷地の中にたくさんの野外彫刻が点在していて散策もできる。実際に乗ることができるブランコの作品がここに展⽰されたことはとても⼤きなことなのではないか。普通のブランコよりも座る板が幅広く、⾝体のサイズにはフィットしないのだが、それだけに芸術作品に座るという居⼼地の悪さみたいなものも⾯⽩い。そして⾞椅⼦に乗った状態でそのままこぐことができる。まさにブランコが船に乗るように「漕ぐ(swing)」乗り物であることに気づく。普通はブランコ⾃体を⾞椅⼦のように設計して、乗り換えできるような設定を考えてしまうところ、そうではないのである。デザインとして細かく使い勝⼿をよくする⽅向ではなく、⾞椅⼦に乗ったままブランコに乗ることができる、アクセシブルなブランコである。乗る台を漕ぐためには揺らす⼈が必要になるだろうし、そもそも⾞椅⼦⾃体、揺らすことは想定されて作られていない。⾞椅⼦で揺れるということ⾃体、実験的なのである。

ちなみに私はこのブランコを⼀⽬した時に、真ん中すれすれでぶつかりそうになるブランコかと思った。互いに隣り合う⼈同⼠で揺れをコントロールし、体性感覚的に配慮し合うブランコである。公共物としてそのようなデザインは危険だから難しいだろうが、アートならそれはそれでありえる。ブランコを通じて倫理を体得する教育材料にもなるだろう。

ボストンではアーティストのウェンディ・ジャコブに⾃宅に招待してもらった。彼⼥はSqueeze Chairという締め付けるソファの作品が知られている。動物学者のテンプル・グランディンは、⽜の屠殺時に暴れるのを防ぐために使⽤した締め付け具を、⾃閉症者の⾝体に応⽤しているが、ウェンディもそこからソファに展開している。ウェンディとグランティンは1980年代に⼆⼈展も⾏っている。グランディンのハグ・マシーンが⾃分で機械を調整する⾃⽴的な装置だったのに対して、ウェンディの作品は電源も使わずに⼈⼒であり、⼀⼈が空気を⼊れもう⼀⼈がソファに締め付けられるという共同作業からなっている。また機械ではなく豪華なソファであり、取り⽴てて⾃閉症のための器具というわけではなく誰もが使える作品となっている。この作品以外にも、⾃閉症の⼦供と協働したプロジェクトやダイアグラム作品、また振動する床やバルーンの作品など、個⼈的にどの作品も私⾃⾝の作品との共通点があり、刺激的だった。それはバリアフリーではなく、むしろ⾃閉症の感覚へアプローチすることで、世界の秘密に触れることになるだろう。

⾃閉症の感覚を⼀般化することは難しい。というのは普通に⼤⼈になれば全体から部分を捉える認識のモードを備えているからである。知識で理解できることと知覚は異なる。

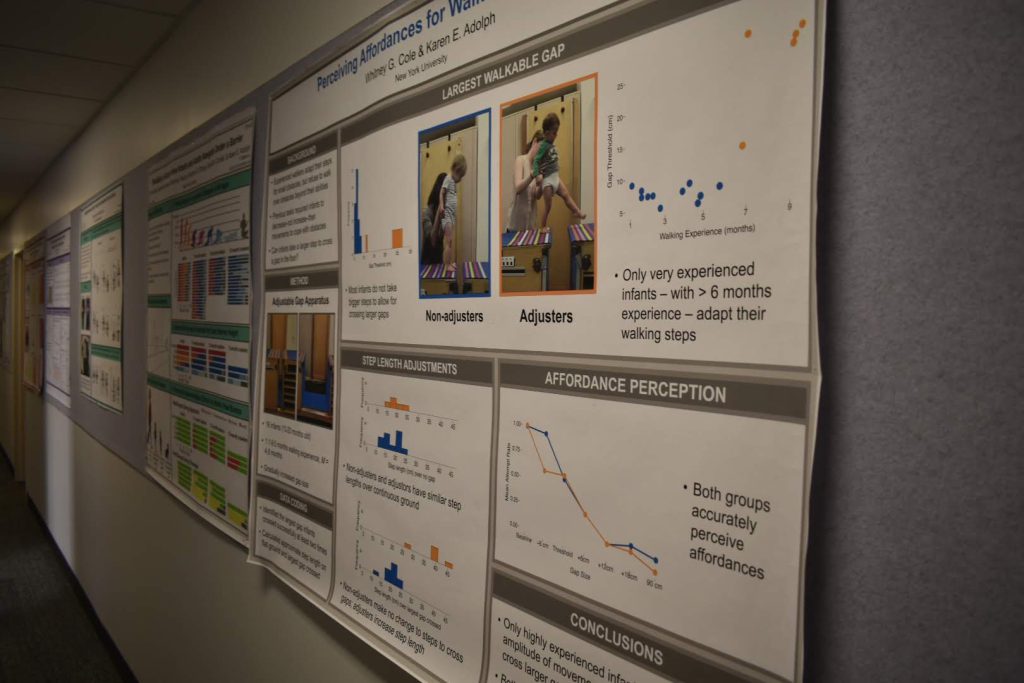

例えば、幼児の頃はまだ発達段階の途中にあって、この⾃閉症的な感覚に近いものを持っているのではないか。ニューヨーク⼤学にあるINFANT LABでは幼児の発達における実験室を⾒学した。ここは発達⼼理学の学科があるところに併設されているラボで、⼦供の⾏動や⼼理にアプローチする研究を⾏っている。もちろん健常児へ向けてのものある。そこでは幼児の発達的な環境において障害物がどのような役割を果たしうるのか、その⾏為と知覚を観察している。博⼠課程の学⽣や実験助⼿がそれぞれ研究しており、会議の合間をぬって研究について説明してくれた。⽇本でのアフォーダンス研究は学際的だが、こちらは発達⼼理学のど真ん中の科で、アートを話題にするのはやや気が引けるところがあったのだが、それでもこの研究室のリーダーであるKaren Adolphはもともとアートをやっていたことがあるというから、やはり根っこの部分で共通する世界への関⼼がある。

私はこの幼児の感覚に鑑賞者を戻すことがアートだと考えている節がある。ただここでは既存の発達に関する幼児の経験の観察をしているのであって、経験の拡張を目的とはしていない。アートはその点で拡張可能性もその範疇にあり、科学領域でいうところの構成論的アプローチとも⾔える。⼈間の可能性の条件の裾野を広げることだ。同じ創造性がどのように⽣まれてくるのかを研究する領域に、多くのヒントがある。領域横断的というのは外から⾒てそう⾒えるのであって、当⼈にとっては同じストラクチャーの部分であるということだ。しかし、研究分野は気の遠くなるほどの⼯程もあるわけで、その⽅法論の違いは顕著に感じられる。⾒ているところが同じでも、アプローチの仕⽅、⽅法が全く異なる。

昨今、私は⼈間のランダムネスがどう抑制され、また解放されるのか、そのメカニズムを知りたいと考えており、こうした発達段階を通じて⼈間がどう機能的で合理的になっていくのか、もしくは偶然に晒され続けるのかが興味の対象となっている。その上で障害やケアにとっての環境やアートを制作している。

ボストンにはBoston Childrenʼs Museum(ボストン⼦供博物館)がある。そこのエントランスにあるメインの建造物はポテトチップスのような形状で、遊具だから可能な形をしている。私も体験してみたが、⼦供でなければ通れないような隙間をくぐり抜けながら、よじ登る。そこで他の⼦供と鉢合わせになるが、お互い譲り合う⾏動抜きに進めない空間になっていて、まさに蟻になったようだった。

この構造物は四肢に⿇痺があり⾸から下がうまく動かせない障害をもつLuckey Climbersが息⼦と協働して制作したものだ。世界中にこの会社が制作した形のヴァリエーションが設置されている。もともとスロープに変わる階段や全⾯布張りのリビングルームなど奇抜な構造物を制作していたが、それでお⾦を稼ぐことに限界を感じ始める。しかし、そうしたものは⼦供には好まれる。そこで⼦供博物館から仕事を受けるようになり、今に⾄ったようだ。マンハッタンやブルックリンにも⼦供のミュージアムはあり、それぞれ博物館の特徴には違いがあるが、ボストン⼦供博物館はこの構造物がひときわシンボリックで印象に残った。また中の科学芸術の体験も充実していた。

ボストンは⽇本の京都と姉妹都市で、京の町の⽇本家屋が博物館内部に移築されている。学芸員の⽅によると美術館や博物館にも教育の視点が⼊ってきて、最近では⼦供博物館の内部に学校の機関を作る計画も出てきているという。幼児の頃から⽂化に触れさせることができるのも、⽂化が深く根ざした都市だからこそできることだろう。科学博物館でもインクルーシブな取り組みが進んできていて、差別のない解説が⾒られるようになった。⽇本もそのような⽅向にあるが、学校機関を博物館内部に作るケースはおそらくまだないだろう。

アメリカではミュージアムの中で絵を描く⼈が多く⾒られるし、また⼦供たちの授業が美術館の中で⾏われているのも⽬にする。

たとえばこの連載の中でも紹介したグッゲンハイム美術館と、ニューヨーク⼤学のディスアビリティ・スタディーズが共同で⾏ったイベントがあった。ダンサーのJerron Hermanが中央のロビーで踊り、その後、展⽰室でGeorgina KleegeとBojana Coklyatによるワークショップが⾏われていた。ちょうどその時の展覧会は韓国の1960年〜70年代の若⼿の活動を紹介する内容で、Sung Neung Kyungの作品を題材にして⾏われていた。聴覚障害者のツアーの企画なども組まれていることからもわかるが、作品が触覚的なものを含んでおり、アクセシブルである。前衛的な作品は視覚に対するアンチテーゼとしての触覚や⾝体が前景化することから、少し意外だが障害者における感覚にフィットしやすいのかもしれないと思った。こういう研究領域と繋がるアートの協働の仕⽅は制度的なアクセシビリティも含みながら、その作品の内容である異なる感覚へのアプローチにより、世界を深く理解していく⽅法を提⽰する。既存の世界把握の仕⽅だけでなく、構成論的あるいは世界制作の⽅法としてアプローチするポスト・ヒューマン的な視点が感じられるのである。

Late Shift x NYU Center for Disability Studies with Jerron Herman: Rest

The Hispanic Society Museum & Libraryの外で展⽰されていたJesus Rafael Sotoによる”Penetrable”は、プラスチックのチューブのようなものがたくさん垂れ下がり、鑑賞者はその中に⼊り込むImmersive Sculpture(没⼊的彫刻)である。またパーテーションのように区切られた仕切りは、Marta Chilidronの“Orange Cube48”で、66枚の正⽅形のパネルで作られており、迷路のように⼈々の動線を作り、さまざまな空間に展開することができる。いわゆるプレイスカルプチャーだが、こうした作品が公園だけでなく街中の空間に⼤⼈のための遊具としてあるとよいのではないか。よく服のコーディネートなどで「遊びを⼊れる」と⾔ったりするが、都市にも遊びを⼊れるとよいと思う。⾔ってみればランダムなものを解放することだ。都市はスムーズ化し、バリアフリー化していくと、ますますこのランダムさがなくなっていく。障害のあるなしに関わらず、こうした⾃分⾃⾝の境界を感じさせるところからが抽象的な作品経験の⼊り⼝となるのである。

ワシントンの都市の中にテーブルの椅⼦がブランコで作られているものがあった。考えてみればテーブルと椅⼦が独⽴しているのは、本来セットであってもよいはずのものが分離しているわけであり、この場合は机と座る椅⼦が⼀体化した構造体となっている。そもそも椅⼦に⻑く座っていることは体に悪い。常に体を揺らすことができるブランコは⾏儀が悪いかもしれないが、共に座る⼈との関係性の(無)意識を変えると思われる。この机で会議をしたら、通常の椅⼦と⽐べてどのような結果の違いが出るのか実験してみてほしい。

またフィラデルフィア美術館の中で‘The Shape of Time: Korean Art after 1989’に出品されていた家具デザイナーのHa Ji-hoonによる“Jari”は、彫刻のようにも⾒えるが休憩できるイスとして機能している。ちょうど天井にはス・ドーホー(DoHo Suh)による布でできた家の構造が吊るされており、下から眺めることができる。椅⼦は遊離物で移動が可能だが、この場合は地⾯からの形状に体を沿わせるニッチがある。

アメリカのモダニズム作品は芸術作品としての⾃律性を形にしていたが、観客に対してアフォードするものになることで、その作品の範囲を広げる。ドナルド・ジャッドの彫刻が家具として機能しうることを本⼈も意図的に試みたことや、エルズワース・ケリーのミニマルな作品も横にすればちょうどよいテーブル代わりになると感じられるのは、端的に多様な鑑賞者側のコンテクストが作品に及ぼす作⽤による。それはハイデガーの⾔うように掃除婦にとって芸術作品は⽇⽤品と同じ視線にある。つまり、掃除婦にとっての体験を考えた時にどのようなアートが⽣まれるだろうか。鑑賞するという制度的な行為は依然として残り続けるものの、それを撹乱するさまざまなアフォーダンスがあり、またアフォーダンスの撹乱がある。⾒るものから観客の経験を促す場として作品が機能する。こうした視点から私はアクセシブルなものをアートとして捉えることができると思う。そしてその中⼼として、障害者にとってのアクセシビリティという制度の問題があるのなら、その周縁を掘り崩していくことが健常者と障害者の垣根を崩す多様なアクセシビリティの課題ということになるのではないか。

さて、ニュースクールで建築史を教えるDavid Gissen にも会いに⾏った。彼は“The Architecture of Disability”という本を書いている。NYでこの本を⾒つけてすぐに本⼈に連絡したのだった。というのも私も今年の⼋⽉末に『障害の家と⾃由な⾝体』(晶⽂社)というタイトルの本を出したばかりで、同じようなことを考えている⼈がいた!と感じたからである。

彼の考える障害の建築は、どちらかといえば建築⾃体の構造的な障害に焦点が当てられているが、障害者における⾝体も並⾏して捉えられている。この本の前に“Subnature”というタイトルの本も出していることからもわかるように、その⾃然と⼈⼯的な建築物とを融合させた新しい未来の建築への視点が、「障害の建築」と接続されて思考されているように思える。⾃然は障害、バリアであり、壊れていくもの、壊れ続けて変化していくものだ。その⽣きた組織をどのように建築が構造化できるのかという、その修復やリノベーションにも似た建築する⾏為の過程そのものが建築物になる。

そして、⾃閉症の⼈にアプローチした家を作る建築家や、コンセプチュアルに障害にアプローチした建築家の存在など、興味は尽きなかった。ブルックリンのブッシュヴィックに⾃宅の階段をセルフビルドでスロープをつけた家が多くあるというので今度⾒に⾏ってみようと思う。

著者紹介

大崎晴地(おおさき・はるち)

1981年生まれ。

美術家/「障害の家」プロジェクト主宰。

去る8/29に「障害の家」プロジェクトの対談集『障害の家と自由な身体――リハビリとアートを巡る対話』(晶文社)を出版。

共著に “la douleur à l’oeuvre”(EDITIONS IN PRESS)、『創発と危機のデッサン』(学芸みらい社)、『哲学のメタモルフォーゼ』(晃洋書房)など。

http://haruchiosaki.com

![Read more about the article 人間狩り・奴隷制・国家なき社会[第1回]/酒井隆史×中村隆之×平田周](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2022/05/img_9784750352329_1-1-768x514.jpg)