マニュエル・ヤン

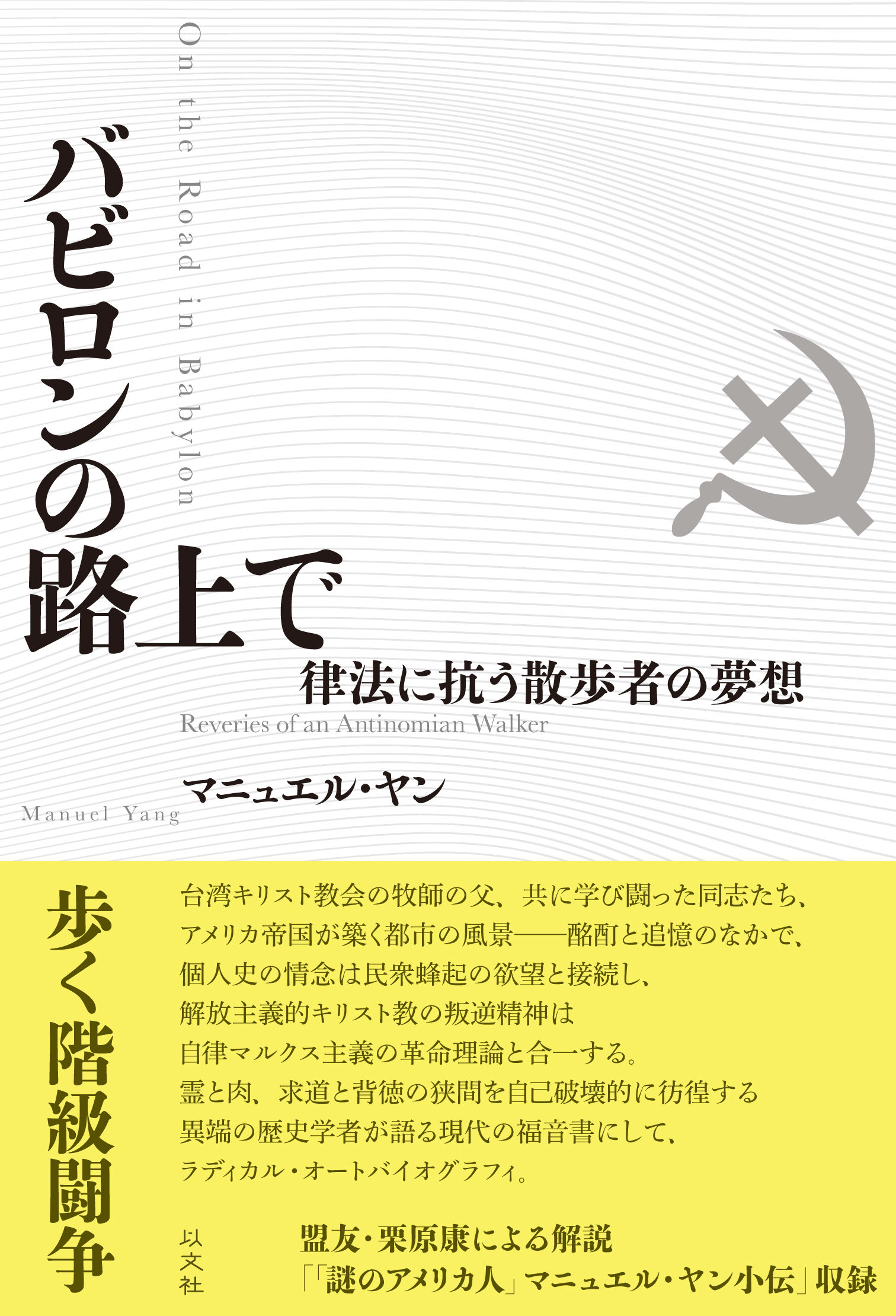

『バビロンの路上で』

立ち読み

2024年6月、マニュエル・ヤン『バビロンの路上で――律法に抗う散歩者の夢想』が小社より刊行された。本書は、資本に規定されない民衆の自律性を分析の出発点とし、近年のアナキズムの重要な参照軸ともなっている自律マルクス主義の視点から、階級闘争の世界史を論じる骨太の歴史書である。とはいえ、本書は他の歴史書とは一味も二味も違っている。

本書の記述は、率直に言ってとても自由なものだ。統治権力と癒着した教会組織と古来より対決してきた解放主義的キリスト教、奴隷制の時代から今日の警察暴力にまで続く人種差別制度を廃止する民衆蜂起、近年のコロナ禍にいたるまで数多の惨禍をもたらしてきた資本主義の矛盾を告発する音楽や文学などが、歴史を逆撫でするかのごとく縦横無尽に論じられる。このすべてには、いかなる支配にも屈さずコミュニズムを生きることへの強い渇望が通底しているということを、本書は雄弁に物語る。

こうした途方もない歴史記述を一冊の本にまとめ上げることを可能にしたのは、台湾、ブラジル、アメリカ、日本を往還する著者の人生をエッセイ調でたどりながら民衆闘争を語り起こす本書のスタイルであり、それに血肉を与えるエネルギッシュでユーモラスな文体である。この魅力を共有するために、ここでは本書1章を「立ち読み」として公開する。ぜひこれをきっかけに、本書を手に取っていただければ幸いである。

1 Five Rock Big Mountain Churchの夢

父、楊石林(ヤン・シーリン)の夢を見た。

夢は地理や名前やアイデンティティをごちゃ混ぜにするので、どこにいたかはわからない。だが、Five Rock Big Mountain Churchへ行かねばならないのはわかっている。タクシーに乗りこみ、父が乗っている前方のタクシーを追いかける。そのタクシーが見えなくなって思い出した。父がドライバーに告げた行き先のシダーポイント(かつてわたしが非常勤講師として働いたオハイオ州北西部に実在する町だが、夢の中ではぼんやりとした未知の場所)は、教会を通りすぎた先のかなり遠方にある。だが、携帯を持たない父に連絡する方法は何もない。

教会に着くと、集会を司り説教する予定の父を待っている人たちに状況を説明した。開始予定時刻から45分~1時間ぐらいがすぎ、会衆がそわそわしていると、ようやく父が到着した。彼は落ち着いた様子で教会の廊下を歩き、講壇に立ち、(物心がつく頃に何度も目にしたように)威厳をもって語り始める。

すると、目が覚めた。

まだ朦朧とした頭で、すぐに“Five Rock Big Mountain Church”をネットで検索すると、イギリス人写真家がエチオピア北部のティグレ州の山を登り、天辺付近にある古代岩窟教会アブーナ・イェマタを訪れる映像を見つけて驚いた。教会にたどり着くには山の急傾斜を素手でよじ登らなければならない。ちょっとでも足元がすべると、絶対に落ちて死ぬ。ボブ・ディランの歌「夢の連鎖」(“A Series of Dreams”)を思い出した。「ただ登っているだけのようだ/何か特別な助けを求めていたわけじゃない/ひどく極端なことはしない/もう最後までやりとおした/ただ夢の連鎖について考えている」。その建設が5~6世紀にまでさかのぼるアブーナ・イェマタ教会は夢に出てきた教会よりも「ハウルの動く城」に似ていたが、その映像を眺めているとまるで夢の中に入っていく、あるいは夢が現実の中になだれこむかのような錯覚を覚えた。

父母は夢を預言としてしばしば扱った。例えば、教会の長老の家の裏庭で犬が死ぬ夢を母が見たあとにしばらくしてその長老が亡くなり、親はそれを神からのお告げと受け止めた。わたしが神戸の公立小学校に通っていた頃、南カリフォルニアへの移住が決まった。父がロサンゼルス郡に台湾人教会を設立するので、わたしと母も同伴しなければならない。母が夢を見た。わたしが崖から落ち地面に叩きつけられ頭が砕かれ脳漿が弾け散るという不穏な夢だ。日本にこれ以上住めば、いつかわたしが精神的におかしくなり自滅するというふうにこの夢の意味を父は解釈し、わたしをアメリカへ同行するよううながした。

すばらしい友人たちに囲まれトム・ソーヤーのよみがえりみたいに冒険に明け暮れていた10歳のわたしには納得がいかなかった。だが、絶対的だった父の権威にはもちろんさからえず、しかも預言的夢が喚起する強烈なイメージに圧倒され、言うとおりにした。「黄金時代」とその後呼ぶほどに幸せだった日々と使い慣れた言語を突然失い、(ブラジルで生まれ、アメリカ/日本を経て、またアメリカに戻る)「異国にいる寄留者」に再びなったわたしにとって、神戸の思い出はノスタルジックなベールに包まれた桃源郷の夢に変質していく。

しかし、わたしを日本から引き離す父の判断がどれだけ賢明だったかは、のちのちわかった。日本の学校制度の抑圧的な規則や期待に、正直、わたしは耐えきれなかっただろう。生徒がグレてドロップアウトしても、多くの場合、ほったらかしにするアメリカの公立学校の自由放任的な環境でさえ、じっさい馴染めず息苦しく感じたのだから。中途半端なグレ方しかできずドロップアウトもかなわず、学校の無意味な規律と退屈な授業にはついていけなかった。結局、六つの高校を転々とするはめになった。中学一年生のときに爆発的に売れたブルース・スプリングスティーンのアルバム『アメリカでうまれて』(Born in the U.S.A.)に収録されている「降伏しない」(“No Surrender”)の歌詞「教室から逃げ出したぜ/あのバカタレどもとは縁を切らなきゃならなかった/学校なんかで学ぶよりも/三分間のレコードのほうがずっと勉強になったよな、ベイビー/近所のドラマーの音が今夜聞こえてくるぜ/心臓がバクバクし始める感じだ/お前は疲れて、ただ目をつぶって/自分の夢を追いたいという」はまさにわたしについて歌っているようだった。スプリングスティーンをはじめ、思春期に夢中になった音楽や文学や映画は、窮屈で自由がない「教育工場」から逃亡する夢を見せてくれた。

日本にずっと住んでいたら逃げ道を夢見るのも困難だったにちがいない。学校をサボれば、担任教師から問い合わせが来たり警察に補導されたりする。三者面談では進路の決断を迫られる。校則で髪の毛や身だしなみや所作などをとやかく規制される。部活では年功序列のヒエラルキーでしごかれる。あらゆる方向から社会に順応するようプレッシャーがかかり、空気の読めない言動は排除される。

もちろん、アメリカ社会にもまた順応を強いるメカニズムは存在するが(例えば、アンダークラスに対する警察の抑圧はあからさまに暴力的な形をとったりするので、激しい抵抗や反逆も一般的に起こりやすい)、日本では精神内面を統治する自己規制のテクノロジーがきわめて発達している。日本社会では強い主体性やエゴが育まれないという一般論が長年まかりとおっているが、裏を返せば、みずからの意識を社会的期待に沿って管理する責任が他の社会に比べ大幅に個人にゆだねられているとも言える。つまり、主体性やエゴが社会化される度合いが大きいのだ。

そうした内面の奥深くまで食いこんでくる社会的規範の圧力に思春期のわたしがさらされていたら、引きこもりやドラッグ中毒者や犯罪者になり、自殺さえしたかもしれない。あるいは、『一九八四年』の主人公ジョン・スミスのように、「ビッグブラザー」の声をとうとう内面化し、企業という「全体主義」的組織の夢が唯一の夢だという仮想現実を甘受してしまったかもしれない。知らないうちに仮想現実を生きる奴隷になった、映画『マトリックス』(1999)の人類みたいに。

どうすれば現実を夢から区別できるのか。それは数世紀にわたり賢人や哲人がとり組んできた永遠の謎だ。例えば、寝ているあいだに蝶になって飛び回る夢を見た荘子が目覚めると、じっさいには夢が現実であり、自分は蝶が見ている夢の幻影ではないかと疑い始めるという有名な寓話がある。子どものときにいたく感心したこの話を真似て、週に一度家で集う教会の青年会で似たような妄想をつい口にしてしまった。本当にわたしたちは存在するのか、もしや見知らぬエイリアンが想像した産物にすぎないのではないか、と。

「なるほど、それは人間の感覚や知覚が現実をどれだけ正確に認識できるかという、知識を可能にする条件そのものを根源的に問う問題だね。それは初代キリスト教神学にも大きな影響を与えたプラトンが「洞窟の寓話」で扱っているし、近代科学の思考法を一部編み出したデカルトの『省察』もとり組んでいるとても興味深い問題だ。

天才とバカは紙一重というが、正気と狂気、夢と現実も厳密に科学的に峻別するのはきわめて難しい。現実を認識するフィルターは生きている社会や歴史によって大きく左右される。世界全体を理解し表現するのは小さい共同体で生涯生活していた昔の人には不可能だったし、本当と嘘が混ざった情報が日毎洪水のごとく押し寄せてくる現在ではますます不可能になっている。

近代文学や現代思想が微細化した断片にこだわり、何かを表象する不可能性をテーマにするのはそのためだ。少なくとも、ヨーロッパの中世神学、つまり当時のヨーロッパ社会を支配する思想観念体系の頂点に立つトマス・アクィナス『神学大全』には、神の全体性を理性で認識し網羅する自信とそれに見合う思考力があった。

それに比べ、認識能力どころか、最低限の倫理意識のレベルで、現代クリスチャンの言葉や態度は最悪の意味で貧しく、醜悪だ。貧者や弱者や被差別者の側に平等に寄り添う労働者階級出身であるイエスの生き方はどこにもほとんど見あたらない。テレビをつけてキリスト教番組を見れば、成金みたいな格好をした牧師が「カネをよこせ、よこしたら、てめえらは祝福されるぜ」みたいな悪質詐欺さながらのホラを吹いている。それほど露骨ではなくても、社会を支配する価値観や権力をただ盲目的に肯定するあたりさわりのない文言をえんえんと口にする聖職者ばかりだ。

19世紀のデンマーク教会に毎週通う人たちはクリスチャンを「善良なブルジョア」に等しいと勘違いしているとキルケゴールは手厳しく批判している。現在も状況はさほど変わっていない。エルサレム神殿の両替商のテーブルをひっくり返し、カネの神マモンと本当の神両方に仕えることはできないと糾弾し、ローマ帝国に処刑された「国賊」イエスを模範にするクリスチャンはどれだけいるか。

わたしたちが実在するのかどうかという君の問いは認識哲学の普遍的な問いであるし、そうした問題を追求するのはわたしたちに知的快感をもたらしたり、この地上につかのま生きているわたしたちの存在の不思議さやはかなさを味わう審美意識や感性を研ぎ澄ましてくれたりする。でも、現存する権力と歴史の圧力は、認識論的に実証できるかどうかにかかわらず、わたしたちの存在に否応なしに迫り襲いかかってくる。

ローマ帝国による植民地主義的統治と、その支配下にあるユダヤ人を管理する古代ユダヤ教司祭の統治のあいだで板挟みになったイエス同様、わたしたちも重層的に絡み合う権力構造の中で生きている。多くのいわゆるクリスチャンの発言がつまらないきれいごとだったり、彼らのふるまいがマモンや帝国を崇拝する露骨な体制擁護としてあらわれたりするのは、キリスト教もまた歴史の副産物として変化し機能しているという真実から、彼らが目をそらしているせいだ。この盲点こそが社会的な意味における「原罪」に他ならない。

キリスト教の名の下で無数の熱心なクリスチャンが大量殺戮や侵略を行う国家権力に加担し、貧民や弱者を生み出し苦しめる制度や差別を歴史上繰り返し支えてきた理由は、彼らがこの社会的「原罪」に直面するのを避けてきたせいだ。みずからの罪を意識し悔い改めるという行為を個人の問題だけに還元する限り、弟アベルを殺したあと神に問いただされ「わたしは弟の番人でしょうか」とうそぶくカインの末裔は世界中にはびこり続ける。「呪われた者ども、わたしから離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは、わたしが飢えていたときに食べさせず、のどが渇いたときに飲ませず、旅をしていたときに宿を貸さず、裸のときに着せず、病気のとき、牢にいたときに、訪ねてくれなかったからだ」(マタイによる福音書25章41-43節)とイエスは、自身を飢えた人、異邦人、病人、囚人と明確に同一視している。この聖句を文字どおり受け止めないクリスチャンの底知れない偽善の原因は、現実と仮想を識別する能力の喪失だ。そうした能力の回復を君の問いは示唆しているのかもしれないね」

もちろん、『君たちはどう生きるか』に登場するコペル君の叔父さんが書くようなこうした気の利いた応答は誰もしてくれなかった。

青年会では何も言われなかったが、数日後、わたしは父に呼び出され、他の信者の躓きになる言動は控えるよう注意された。わたしの発言を耳にした青年会のメンバーが父に告げ口をし、あなたの息子は本当に信仰があるのかと訊いてきたのだ。裏切られたみたいで、イヤな気持ちになった。ただでさえ、大学入学試験のSATや希望大学や将来のキャリアについてばかり話し合う青年会の同世代の若者には共感できなかったのに、スパイさながらに裏でこそこそわたしの文句を権力者に言いつけられ、さらにげんなりした。イスカリオテのユダがやるような卑怯な行為に思えた。

いまなら、父が牧会した教会の社会的/文化的状況により理解を示せる。台湾人中産階級の教会メンバーは、同じ階級の多くの移民にならって、単に独自の「アメリカン・ドリーム」を追求し、子どもたちは医者やエンジニアやサラリーマンつまりキルケゴールのいう「善良なブルジョア」になって欲しいと期待する親の価値観を反映していたにすぎない。みずからが選ばない言葉や文脈に沿って幸せになろうとするのは世の常である。彼らに異なったふるまいを期待するのは、荘子が蝶としてふるまう、あるいは蝶が荘子としてふるまうのを期待するぐらい非現実的だ。

しかし、そのやり方がどれだけぎこちなく未熟だったにせよ、わたしが現実を疑うようになった理由は、アダムとエバが楽園を失ったみたいに、神戸の「黄金時代」から追放されたからだ。英語が片言もできず、神戸で親しかった侠気のある友人は誰もいなかった。休み時間のあいだは、校庭の片隅に座り、本を読み、夢想するのが日常的になり、その習慣は中学と高校を通じて続いた。

柵や壁に囲まれず、太平洋を見わたす崖の上にある中学では、授業をひんぱんにサボり始め、海辺に行ったり、近所の図書館を歩き回ったりして、一人で長時間すごした。そして、空想上の人物との会話を長々としていると、疎外と寂しさと孤独の違いがぼやけ始めた。同級生や日常生活から疎外され、仲間がいなくて寂しさを感じる。その反面、海岸に降りていく崖の土の質感を肌で感じ、人気のない浜辺にメドゥーサの髪の毛のごとく絡みつく海藻の腐ったにおいを嗅ぎながら海波を見つめていると、長い沈黙が独我論的夢想の世界を凍らせ、不思議な静けさに覆われる。奇妙なことに、その風景にはFive Rock Big Mountain Churchの風景と相通じるものがあった。

30年以上前に刻まれたこの記憶の発祥地であるカリフォルニア州マラガ・コーヴに、大人になってからその後何回か訪れた。都会から離れたおもに富裕層が住むこの地区には子どもがあまりいないため、マラガ・コーヴ中学校はわたしが卒業してしばらくすると廃校になったが、風景はそのままだった。学校の跡地やその付近を歩くわたし自身は確実に変わったと意識しながら、もう存在しない過去の自分や出来事に思いをはせた。

1986年1月28日の朝、スペースシャトル・チャレンジャー号が発射されたという生中継の音声が教室の学校放送で流され、チャレンジャー号が爆発して全乗組員が即死したニュースを聞いた。太陽がカンカン照っているグラウンドを体育の授業でろくに水も飲まずに走らされ、脱水症状のせいで意識が混濁し視界がまっくらになり男子トイレの床でのたうち回っていると、入ってきた生徒たちに「お前はドラッグでハイになってるんか」とあざ笑われた。学校をサボって校舎から歩き去ろうとしたところを車で送ってくれた母に偶然見つかってしまい学校に連れ戻され、仕方ないので脱水症状でのたうち回ったのと同じトイレで腕に自傷し、保健室に行って崖から落ちたという言いわけをしたら、「それは故意につけられた傷だ、何があったのか」と問われ、「ユダヤ教徒に改宗したいのだが親が許してくれないからやった」という思いつきの嘘をとっさに口走ってしまい、それが逆に大事になって親に通知され深刻な家族会議にまで発展した。

中学時代の思い出は、いやなものばかりだ。管理社会の縮図としての学校に対する生理的嫌悪感が日毎わたしの中で激しく渦巻いていた。要領よくやりすごしたり、理知的に抵抗したりする方法を知らなかった。学校をサボって逃げるだけで精一杯だった。時間や義務の制約から自由であり、夢想あふれる現実逃避を繰り返した日々の記憶が夢そのものと似てくるのは当然だ。

だが、夢は単にユートピア的なものではない。

中学生のときに母と神戸を再訪し、人生でもっとも恐ろしい夢を見た。神戸行きの飛行機に乗る際にわたしは母の反対を押し切って、当時まだ存在していた喫煙席を選んだ。好みの席だった窓口側が禁煙エリアになかったためだ。母の危惧は的中し、わたしは飛行中に大量の副流煙を吸ったせいで気持ち悪くなり、関西のホテルにチェックインするやいなや、発熱し寝こんでしまった。高熱にうなされて見た悪夢の具体的な内容は忘れた。だが、あまりの恐怖で目覚めてトイレに行き来しながら、「ああ、たくさんの人を殺してしまった。ごめん、ごめん!」と繰り返し謝罪していたので、人道に対する大それた罪を犯す行為と何か関係していたのだろう。

母はわたしの看病の合間に出かけてカセットテープを買ってきてくれた。わたしが興味を持つような音楽を店員に訊いて勧められた井上陽水のベスト盤だった。井上の滑らかな声が歌う癖のあるロマンティックな曲調はわたしに合わなかったが、気に入った歌が二つあった。「傘がない」と「夢の中へ」だ。都会で自殺する若者や国の将来といった社会問題よりも、恋人に会いたいという願いを一心に雨の中を歩く「傘がない」青年の暗い反政治的ロマン主義は、何かを必死に探し求めるよりもいま・ここで楽しく踊ろうと誘う「夢の中へ」の軽妙な即座主義に止揚される。生きるうえで大事な根本姿勢をこれらの歌は概念化しているように思えた。大量殺戮に加担したという悪夢のあと味を消すために井上陽水を何度も聴いた。

夢の意味や機能にまつわる議論は長年多く交わされ、ジークムント・フロイトからジョージ・ウィリアム・ダンホフにわたる夢研究は膨大な量にのぼる。だがそれらはどれも、夢を現実と地続きである異なる神秘的な世界の扉や梯子としてとらえた古代人の想像力にまさらない。

天上に達する梯子を天使たちが上り下りする夢をヤコブが見たという記述が創世記にはある。この「ヤコブの梯子」は、メシアが到来するまでにユダヤ人がバビロンその他の地で亡命を強いられる未来を預言しているとか、天地の架け橋であるエルサレム神殿を予示しているとか、神に到達する魂の禁欲的梯子を意味しているとか、さまざまな解釈がされてきた。ヤコブが夢を見たのは兄エサウの家督を奪って逃げ回っていた途上だったという聖書の文脈にしたがった一般的な理解によると、それは古代ユダヤ人の祖先である家父長アブラハムの民族宗教の後継者としてのヤコブの義務を暗示している。

いずれにしろ、「ヤコブの梯子」に凝縮された不思議な畏怖的イメージは、19世紀初頭にウィリアム・ブレイクが描いた『ヤコブの夢』を含め多くの芸術家の想像力を刺激した。ブレイクの時代と重なる18世紀半ばから1820年代のあいだにリベリアからアメリカに強制連行された黒人奴隷が作った「わたしたちはヤコブの梯子を登る」(“We Are Climbing Jacob’s Ladder”)という黒人霊歌もそうした想像力の偉大な産物だ。奴隷主から叩きこまれるキリスト教は差別と隷属を正当化するイデオロギーの洗脳だったが、言動の自由を奪われた奴隷たちはそれを逆手にとって「わたしたちはヤコブの梯子を登る」をコール・アンド・レスポンスで歌いながら、いつの日か奴隷主を倒してみずからの解放を勝ちとる蜂起の欲望をヤコブの夢に密かに託して共有した。

わたしたちは(わたしたちは)

登る(登る)

ヤコブの梯子を

Five Rock Big Mountain Churchの夢は、ときどき襲ってくる亡き父への喪失感がおそらく結晶化したものだ。「楊石林」の「石」が英語のrockに相当し、父が自身につけたポルトガル語の名前が「石」や「岩」を意味するPedroなので、それは妥当な解釈に思える。彼はわたしが決して登り詰められない大きな岩石の山、いわば「ヤコブの梯子」に等しい存在だった。わたしは父が歩んだ道をたどり直せない。だが、個人史の情念が民衆蜂起の欲望と接続する歴史的地平を探し、そこからあふれ出てくる闘いと救いの物語や記憶や可能性をみずからの言葉で語ることはできるかもしれない。

わたしたちは(わたしたちは)

登る(登る)

ヤコブの梯子を

2019年2月

著者紹介

マニュエル・ヤン (Manuel Yang)

1974年ブラジル・サンパウロ州カンピーナス生まれ。神戸、ロサンゼルス、台中、ダラスで少年時代を過ごし、テキサス大学オースティン校(歴史学/英米文学専攻)を卒業。トレド大学歴史学部で修士・博士課程修了。現在、日本女子大学人間社会学部現代社会学科教員。専門は歴史社会学、民衆史。アメリカと環太平洋/大西洋の歴史を階級闘争の観点から研究。著書『黙示のエチュード――歴史的想像力の再生のために』(新評論)、共著『ヒップホップ・アナムネーシス――ラップ・ミュージックの救済』(山下壮起・二木信編、新教出版社)など。