なぜ「歴史のなかの朝鮮籍」なのか

──著者が語る朝鮮籍をめぐる問い・前編

鄭栄桓

編集部まえがき

2022年1月に小社より刊行した鄭栄桓『歴史のなかの朝鮮籍』は、南北分断の状況が続く冷戦体制下において、在日朝鮮人における「朝鮮籍」をめぐる闘争がいかなるものであったか、在日朝鮮人史、外国人登録と出入国管理制度の戦後史、国籍をめぐる日朝関係史の精緻かつ綿密な読解によって明らかにした、著者渾身の書き下ろしである。

「朝鮮籍」が何を意味するのか、戦後を通じて当事者たちがさまざまな政治状況のなかで解釈し主張していった痕跡を丁寧に追った本書は、改めて「国籍」とは何かという問題を私たちに突きつける。それは、現代日本における入管による行き過ぎた取り締まりの根底にある、「外国人」の地位に対する眼差しとも根源的に繋がる問題と言えるだろう。

好評につき、現在、増刷準備中の本書について、今回、著者の鄭栄桓氏に自著について解説してもらった。同書を読む際の参考にしていただければ幸いである。(以文社編集部)

朝鮮籍者は「煮て食おうと焼いて食おうと自由」

まず、1冊の本の話から始めたいと思います。池上努『法的地位200の質問』(1965年、京文社)という本です。1965年11月、つまり日韓法的地位協定が調印された5ヶ月後に刊行された本で、法的地位協定に関する「200の質問」に著者の池上努という法務省入管局に勤めていた検事が答えるという内容になっています。

このうち、第160問の「日韓協定に基づく永住権を取れなかった者や取らなかった者の処遇は一体どうなるのか」という質問に対して、池上は次のように答えています。

「これも何度も言ったとおりで、日本政府の全く自由裁量に属することとなる。国際法上の原則から言うと、煮て食おうと焼いて食おうと自由なのである。日本政府を拘束するのは特定国家間の条約だけであり、日本と通商航海条約等で入国、在留、その他の待遇について特別の約束をした者とか、日韓協定で一定の待遇を与えることを約束した者に対する待遇だけが日本政府の自由裁量権を制限するのである」(167頁)

この「答え」のうち、「煮て食おうと焼いて食おうと自由」という箇所は、当時の入管の外国人観を示す言葉としてよく知られた、大変悪名高い一節です。在日外国人に関する本や論文などでも、1960年代の入管や法務省、ひいては政府の外国人に関する考え方の象徴的な表現としてしばしば引用されます。

しかし注意しなければならないのは、この表現が「日韓協定に基づく永住権を取れなかった者」の処遇に関する「答え」として述べられていることです。日韓協定により永住許可を得られなかった者とは誰か。そのほとんどは朝鮮籍の在日朝鮮人でした。この事実は、「煮て食おうと焼いて食おうと自由」という表現が批判的に言及されるときでもあまり注目されることがありませんが、私の本のテーマを理解してもらう上で非常に重要なポイントになります。

そもそも「朝鮮籍」とは何か。1947年に外国人登録令が公布施行された際、旧植民地出身者の朝鮮人・台湾人について、内務省は外国人登録申請書の「国籍(出身地)」欄に、それぞれ「朝鮮」「台湾」と記入するように指示します。こうして生まれた、外国人登録の国籍欄の「朝鮮」をこの本では「朝鮮籍」と呼んでいます。その後、1950年に「韓国(大韓民国)」と記入することが認められます。

1965年の日韓協定の際には、戦前から日本に居住する韓国籍者とその子孫が永住許可を認められる一方、朝鮮籍者や「戦後入国者」には協定による永住許可は認められませんでした。つまり朝鮮人の在留資格が国籍により分断されたのです(渡日と出生の時期による在留資格の分断は1952年の時点で生じていました)。

それでは朝鮮籍者や戦後渡日者の在留権等の処遇はどうなるのか。これについての法務省や入管の考え方が、全的に日本国家に自由裁量権が認められる、つまり池上のいう「煮て食おうと焼いて食おうと自由」というものだったのです。もちろん1965年の時点で急にこういう発想になったわけではなく、戦後ずっと入管はこうした認識を持ち続けてきました。それが改めて1965年に表明されたわけです。

池上の発想の背後には、国籍を決めることができる主体は常に国家である、という思考があります。「国家が国民たる要件を定める排他的権限を持っている以上、その要件に該当する者はその国の国籍を拒否することはできない」(165頁)というわけです。

1965年の日韓協定を前提に考えれば、在日朝鮮人の法的地位に関連して日本国となんらかの約束をした政府は韓国だけということになります。そのため、韓国籍ではない朝鮮人については永住権どころか、「日本国家に自由裁量権」がある、ということになる。もちろん、在日朝鮮人の側には何らの権利もない。例えば、南北が分断されているなかで、韓国国籍ではなく、朝鮮民主主義人民共和国、あるいは統一された朝鮮の国籍者でありたいとする当事者の意思などは、国際法の前では何の意味もない。こう池上は言っているわけです。

『歴史のなかの朝鮮籍』という本で私が明らかにしたいと考えたことは、こうした池上的な認識とそれに基づく国家の権力行使に対して、それこそ身体を張って全力で異議申し立てした朝鮮人たちの思想と実践の軌跡です。この本は一見すると法律についての研究であるようにみえるかもしれません。もちろんこの本では、全国の自治体の文書館に保管されていた行政文書を検討して、日本政府の朝鮮籍に関する行政実務の変遷について詳しく明らかにしています。ただ、そうした作業を通して私が描きだしたかったものは、それこそ「煮て」「焼いて」食われないために必死に生きた、人間たちの歴史なのです。

在日朝鮮人の法的地位の「二重にねじれた変則状態」

池上は同じ本のなかで朝鮮人の「国籍選択の自由」を支持する論者について、「この論者は個人にあらゆる国の国籍を選択する自由、例えば日本においてアメリカ人の夫婦から生れた子供が日本の国籍を自由に取るとか、日本人が自由にブラジルやドイツの国籍を取ることができるとか思っているのであろうか。」(165頁)とも書いています。

小馬鹿にした調子で池上は「国籍選択の自由」という主張を揶揄していますが、ここで彼がおそらく意識的に触れていないのは、朝鮮半島では、南北に政府が分裂している特殊な状況があるという事実です。この点をふまえなければ、在日朝鮮人の国籍をめぐる歴史を理解することは困難でしょう。在日朝鮮人を規定した条件は、植民地支配からの解放後も旧宗主国に暮らすことになったことに加えて、母国が米ソ冷戦の最前線におかれて分断され、戦争をしたという事実にあります。さらに日本は冷戦や南北分断に対して中立の立場を採らず、韓国とのみ国交を結びました。。

在日朝鮮人の置かれたこうした特殊な状況を、故・金英達さんは「二重にねじれた変則状態」と表現しました。金英達さんは朝鮮人強制連行や創氏改名、戦後日本の帰化制度のほか、在日朝鮮人の法的地位に関する多くの業績を残された在野の研究者で、「歴史のなかの朝鮮籍」というテーマを考えるうえでは避けては通れない方です。本書の序章をまず金英達さんの「二重にねじれた変則状態」という概念の検討からはじめたのはこのためです。

「二重にねじれた変則状態」というのは、第一に、本国の朝鮮が大韓民国と朝鮮民主主義に分裂していること(南北分裂)。南北双方が全朝鮮半島を自国の領土と考えており、南北が分裂しているという状態です。第二に、在日朝鮮人が暮らしている日本国が韓国政府とだけ片面的に国交を結んでいること(片面的国交)。これが、金英達さんが述べた、当時の在日朝鮮人を規定している「二重にねじれた変則状態」です。

南北朝鮮が分裂していることで、在日朝鮮人は、韓国から見れば韓国国民になり得るし、朝鮮民主主義人民共和国から見れば共和国国民になり得る、という状態が生じてしまう。他方で、日本は韓国とのみ国交を正常化し、他方で朝鮮民主主義人民共和国については未承認の状態ままである。このため日本においては共和国国籍の実効性がないという状態が生まれる。こうした状況のもとで法的地位の安定を求めるならば、帰化をして日本国籍を取得するか、あるいは韓国国籍を取得してせめて旅券や国籍証明書(日韓協定発効以後であれば永住許可)を得られる状態を手に入れる選択をするのが「合理的」ということになるでしょう。

しかし、現実には日本国籍も韓国国籍も選ばない人びとが一貫して存在し続けてきた。それが朝鮮籍の人々なのです。池上的な視点からみれば、それならば日本が「煮て食おうと焼いて食おうと自由」だ、ということになるわけですが、当事者たちは無権利状態をただ受け入れたわけではなかった。特に在日朝鮮人史のなかでは、韓国国籍の付与を拒否する分厚い歴史がある。一体そのような動きが生じたのはなぜなのか。

金英達さんは「二重にねじれた変則状態」という言葉を、日韓協定が結ばれた後の状況を念頭に使っていますが、「歴史のなかの朝鮮籍」を問うためには、日韓協定が結ばれるまでの過程の歴史的分析が不可欠です。南北分裂(1948年)と片面的国交(1965年)は同時にやってきたわけではない。それどころか17年もの時間がその間にはあります。1965年にいたるまでも朝鮮/韓国籍者は対等に扱われていたわけではない。国交樹立前の段階で、日本政府は朝鮮人の国籍についてどう考えていたのだろうか。そして、当事者の主張はどのようなものだったのだろうか。一見すると法的地位の安定の近道となる韓国国籍取得が、なぜそれほど忌避されたのだろうか。こうした問題を検討する必要があります。そういう意味では「歴史のなかの朝鮮籍」を問うことは、在日朝鮮人にとって「韓国」とは、あるいは「韓国国籍」とは何出会ったかを問うことでもあるのです。

「真実の国籍」と「外登上の国籍」

そもそも在日朝鮮人のほとんどは、植民地解放以前から日本に暮らしている人たちでした。戦後日本の出入国管理法制は、アメリカの制度をモデルに設計されました。基本的にはパスポートを所持した上で、渡航先の国からビザをもらって入国してくる人を想定して設計されています。

しかし、この制度ができた時点で圧倒的多数を占めた「外国人」は在日朝鮮人でした。朝鮮が「大日本帝国」の領土として扱われていたときに日本へ渡ってきた人びとです。1947年に外国人登録令が公布施行された時点でパスポートを持っていた人がいたとしても、それは日本の旅券だったはずです。実際にはほとんどが旅券など持っていなかったでしょう。 こうした旅券のない状態で最初に記入することになった「国籍」が、居住国の日本が1947年5月2日公布施行した外国人登録令上の国籍だったのです。つまり、朝鮮人たちの国籍が確定される前に、居住国の外国人登録の国籍欄における国籍が登場する。ここに非常に大きなずれがあります。

この本では朝鮮人たちの実際の国籍と、外国人登録証明書上の国籍を区別するために、前者を「真実の国籍」、後者を「外登上の国籍」と呼びました。二つを混同してしまうと、本書で書かれている歴史的過程は、全く理解できないからです。

つまり、在日朝鮮人の場合、まず外登上の国籍が与えられますが、その人の真実の国籍は必ずしも外登上の国籍と一致するわけではありません。外登上の国籍が「朝鮮」となっていても、この言葉はあくまで地域としての朝鮮を指すわけですから、この人の真実の国籍が朝鮮民主主義人民共和国の国籍を指すのか、あるいは大韓民国を指すのかとは無関係である、逆もまた然りです。少なくとも1965年までの日本政府はこうした立場でした。だからこそ、外登上の国籍と真実の国籍を一致させようとする運動も出てくるのです。

「外国人化」の歴史?

関連して、序章で書いたことについてもう一つぜひ説明しておきたいことは、研究史と先行研究に対する私のスタンスです。1970年代に本格的始まった在日朝鮮人の法的地位に関する研究の基本的な問題意識は、「在日朝鮮人は、なぜ、そして、いかにして『外国人化』されたのか」と要約できると思います。大沼保昭さんや田中宏さんの研究が代表的です。サンフランシスコ平和条約の発効にともない、日本政府は朝鮮人・台湾人の日本国籍を一律喪失させました。通達により、当事者の意思を問わずなされたこの措置(さらにはこの措置を合憲として1961年の最高裁判決)への批判が、これらの研究の根底にはあります。こうした「外国人化」のプロセスは、衆議院選挙法改正による参政権停止(1945年12月)、外国人登録令(1947年5月)などを通して、平和条約発効以前から進められてきました。かつて「外地人」であった人びとが、いかにして「外国人」とされていったのか。それを批判的に検証するという問題意識が研究史の太い幹として存在してきました。近年の研究では朴沙羅さんの著作『外国人をつくりだす』(ナカニシヤ出版、2017年)や李英美さんの『出入国管理の社会史 戦後日本の「境界」管理』(明石書店、2023年)などがありますが、基本的には、上のような問題意識が継承されてきたといえます。

これらの研究から学ぶべきことは少なくないのですが、問題意識というか、そもそもの「問題」の捉え方という点で、私は少し違う考えを持ってきました。むしろ前著の『朝鮮独立への隘路』(法政大学出版局、2013年)を書いたときから、先行研究のこうした問題意識とは一線を画したいと考えてきました。というのも、結局こうした視角からみる限り、「在日朝鮮人問題」の歴史、という枠組みから逃れられないのではないか、それは果たして「在日朝鮮人の歴史」といえるのか、という疑問があったからです。

例えば、在日朝鮮人もまた「外国人」であろうとした事実をどう捉えるのか。解放直後に在日朝鮮人が発行した新聞や声明などを見るとすぐに気づくことですが、この人びとは、積極的に「解放民族」「独立国民」として扱われることを望んでいました。こうした朝鮮人団体の志向性は、日本の単一民族国家観を補強するものだと批判的に捉えられることが多いのですが、当時の在日本朝鮮人連盟などは同時に参政権停止に反対し、外国人登録令に抗議しています。結果的に日本では国民/外国人の間に権利の上での大きな格差が設けられてしまいましたが、当時の朝鮮人たちは無権利状態にしてくれと主張したわけではありません。つまり、「日本人」として扱われることは望まず、同時に「独立国民」としての権利を求めるという大変ユニークな主張を展開している。

在日朝鮮人の居住地での権利と「祖国」での権利を同時に追求しようとする立場を、かつて朝鮮史研究者の梶村秀樹さんは「二重の課題」の追求と表現しましたが、私は「歴史のなかの朝鮮籍」について考えるときも、この視点は非常に重要だと思います。韓国国籍へと変えることを拒否する思想というのは、その人びとが考える「祖国」のあり方と密接に結びついています。私のこうした問題意識は、徐京植さんの「エスニック・マイノリティかネーションか」という論文(『分断を生きる 「在日」を超えて』影書房、1997年)の強い影響を受けています。狭い意味での研究史の叙述のなかでは書き切れなかったことなので、この場で補足しておきたいと思います。

外国人登録令——日本の敗戦後も続く植民地主義

私がしばしば受ける質問に、朝鮮人団体はそう主張していたかもしれないが、一般の人はどうだったのか、全く同じだったとは言えないのでは無いか、というものがあります。少なくとも1940年代から50年代に関しては民族団体の代表性は相当程度あったと考えていますが、確かにこの質問のとおり、団体に代表されない声というものも存在しました。

だからこそ、この本の第1章「朝鮮籍の誕生」をある日本式氏名を名乗る朝鮮人が、マッカーサーに「帰化」「転籍」を求めた手紙の分析から始めました。この人物は手紙のなかで、自分には日本人の妻と娘がいるため日本に住み続けたいという要望を述べています。その妻を表現する際に、「妻は朝鮮籍へ入籍している」という表現が使われています。これは先ほどの外登上の国籍ではなく、朝鮮戸籍を指しています。

植民地支配下では、朝鮮人や日本人などを分けるときに、その人がどこに本籍を置いているのかで分けられていました。朝鮮に本籍を置いている人と、日本――当時は内地と言いました――に本籍を置いている人がいて、それらに基づいて民族的な朝鮮人と日本人を区分けしていたのです。そのため、原則としては本籍地を朝鮮から内地へと移動させることは禁じられていました。ただ、例外として婚姻と養子縁組の場合は別でした。

この人は朝鮮人の男性ですが、妻の日本人の女性が小林家に入籍するという形で結婚したわけです。それを彼は「朝鮮籍へ入籍」と表現していました。この「朝鮮戸籍を意味する朝鮮籍」が、その後の外登上の国籍「朝鮮」へと制度的にも連続性をもって繋がっていきます。第1章ではこのプロセスを追っていくことが中心となります。

外登上の国籍を「朝鮮」と書かなければならない人は、「朝鮮戸籍」に登載された人、つまり、朝鮮に本籍を持っていた人でした。日本政府は外国人登録にあたり、朝鮮人か否かの判断基準として戸籍を活用しました。このため、「朝鮮戸籍」から「朝鮮籍」へと、そのグループの人たちが丸ごとスライドしていくことになる。このため、朝鮮人男性と法律婚をした(入籍した)日本人女性もまた、「朝鮮籍」になったのです。

一方で先ほども言いましたように、当時の在日朝鮮人団体からは、「外国人として認めてほしい」という要望が強かった。日本政府は朝鮮人が「独立国民」であることを認めず、平和条約発効までは国籍は変動しない、との解釈を採っていたからです。つまり日本は敗戦したが、朝鮮人は依然として日本の「帝国臣民」だというわけです。他方で参政権を停止し、外登令の適用対象にすることで権利だけは奪っていく。朝鮮人団体はこれに抗議したわけです。外国人登録をさせておきながら、なぜ、解放された民族として扱わないのか、と。他方で、在留権の問題に関しては、「外国人だからいつでも強制送還していい」というような認識には全く立っていません。植民地時代に在日朝鮮人が形成された歴史的責任から、在日朝鮮人が自由に日本に居住する権利を認めてほしい、だから解放民族として扱い日本の臣民とは見なさないでほしい、そして同時に、日本に自由に居住する権利を与えてほしいというのが朝鮮人団体側の要望だったのです。

しかし、GHQや日本政府の対応は真逆で、彼らを引き続き日本の管理下に置きたかった。だから、国籍は離脱していないので変動しないという立場を取ります。つまり、外国人登録令に違反したり、許可なく朝鮮半島から渡航したりした人は、拘束し、場合によっては強制送還したいわけです。

そういう意味では、外国人登録令とは、大日本帝国崩壊後も朝鮮人に対して植民地主義的な支配を続けたいという要望の下に、朝鮮人の法的地位を日本の管理下に置き続けようという法令であったと言えます。また、しばしば指摘されるように、日本国憲法施行の前の日に、天皇の最後の勅令として施行されたという事実は、極めて象徴的な意味を持っていると思います。

南北の分断と国籍問題

朝鮮籍の誕生は、このように植民地支配と密接な関係がありました。そして、ここに南北の分断がさらに覆い被さってくるわけです。第2章から第4章までで扱ったのは、朝鮮半島の南北分断から朝鮮戦争までの時期になります。

韓国政府は1948年に発足しますが、韓国としては「平和条約発効まで国籍は変動しない」とする日本の植民地主義的な法解釈に異論もあった。在日朝鮮人だけでなく朝鮮半島にいる人びとも含めて、朝鮮民族が依然として日本国籍であると解釈していることに不満があった。そこで、韓国政府樹立以降、日本にも駐日代表部を置き、在日朝鮮人を韓国国民として登録をしようとした。その延長線上に、外登上の国籍を「韓国」とせよ、という要望を出す。

日本政府は当初、この要望を拒否しました。しかし、GHQの要請もあり外登上の国籍に「韓国」と書くことを許可します。ただし、国籍についての解釈は変わりませんでした。要するに、外登上の国籍としての「韓国」は許すが、朝鮮人の真実の国籍は依然として日本である、という解釈を採ったのです。

実際、1950年の法務総裁談話では、外登上の国籍によりその人の法的処遇が変わることはないと明確に述べています。外登上の国籍が「韓国」であろうが、「朝鮮」であろうが、ただの記号に過ぎないというわけです。しかも冷戦体制下にあって、反共的立場を取り、朝鮮民主主義人民共和国と書くことは許さないという態度をはっきりと示すことになりました。結局、この1950年の法務総裁談話が、日韓条約が結ばれるまでの日本政府の韓国籍・朝鮮籍に対する公式見解となりました。

しかし、これはあくまで表向きに示された建前にすぎませんでした。実際には、韓国籍と朝鮮籍の処遇は、1965年以前から異なっていましたし、特に韓国を支持しない在日朝鮮統一民主戦線(民戦)や在日本朝鮮人総連合会(総連)と日本政府の間には、この問題をめぐり激しいせめぎあいがありました。

『歴史のなかの朝鮮籍』が1950年から1965年の15年間に、3章を割くことになったのはこのためです。公式には外登上の国籍とは「韓国」「朝鮮」という表記のどちらも、真実の国籍を表すものではないとしながら、現実には1950年頃から、韓国籍者の処遇についてはほとんど韓国国民と見なすようになる。この運用の実態とこれに対する朝鮮人団体側の反応を詳細に検討する必要があったからです。

例えば、1951年には、韓国との国交正常化交渉が始まり、国籍欄を変える際には、国籍を証明する書類を添付しなければならなくなる。このため朝鮮籍から韓国籍に変えることができても、韓国籍から朝鮮籍に変えることはできなくなります。このような運用の変更は、1950年の法務総裁談話を事実上変更するものでした。なぜ、いかにしてこのような運用の変更が生じたのか。こうした問題を検討しています。

一方、日韓会談が始まると、両政府は朝鮮人の真実の国籍を韓国とする方向で協議を進めていきます。1952年4月に日韓の間で妥結した在日朝鮮人の国籍・法的地位に関する取り決めでは、在日朝鮮人を含む全ての朝鮮人は大韓民国国民であるという前提で合意に達します。このとき、韓国政府は、冷戦体制下にあって反共主義に基づいており、韓国国籍の取得を拒否しよう考えている共産主義者を、場合によっては日本政府に韓国へ強制送還してもらうことを想定にしています。言い換えれば、韓国系の在日朝鮮人であっても、反共主義の論理の下で共産主義者と見なされた人たちの在留権を全く擁護する必要はないという立場が示されたことになるわけです。しかし、外交上では日韓会談が決裂してしまうので、この取り決めはあくまで草案に留まりました。

「国籍選択の自由」というスローガンが登場するのは、こうした文脈においてです。在日朝鮮人のなかからは、「自分たちを一律、大韓民国の国籍とすることはやめてほしい」という強い声が出てくるようになる。本来、植民地からの独立に伴う国籍の確定という問題と、「国籍選択の自由」の問題は、理論的には別系統の問題です。実際、1950年までは主に前者の問題のみが議論されています。朝鮮人団体と日本政府の間では、独立の時期をめぐる解釈の相違があった。しかし1951年以降は、この論点は後景に退き、後者の論点が急浮上するのです。

朝鮮戦争と「国籍選択の自由」

もう一つ抑えておかねばならないのは、朝鮮戦争の問題です。1950年に勃発した戦争が、どのような結末を迎えるのか、まだ誰もわからない状況でした。南北どちらかにより統一されるのか、あるいは別の結果がもたらされるのか、在日朝鮮人たちは注視していた。だからこそ、「韓国国籍強要反対」と「国籍選択の自由」の主張は、必ずしも朝鮮民主主義人民共和国を積極的に支持しない人びとの間にも広がっていくことになる。

当時の諸団体の主張をみると、朝連を継承した在日朝鮮統一民主戦線(民戦)は韓国国籍の強要に反対する姿勢を示しました。1951年10月の要請文では「われわれは二分されて戦う朝鮮より統一された朝鮮を支持するがゆえに、韓国民となり韓国人と呼称されることを拒否し、あくまで朝鮮人であることを強く主張する」と主張しています。

また、中立系の団体も韓国国籍の強要に反対の意思を表明しています。例えば朝鮮人商工会連合本部というグループは、「在日朝鮮人は南北政府のいずれの国籍をも押し付けられることを望んでいない」と主張しました。「ことに休戦会談が進行し、近く祖国が平和的に統一されることが予想される今日、性急に韓国籍により外国人としての特権を得ようとする者はいない。なぜならそれは祖国の分裂を固定化し、民族の滅亡を助けるようなことであるから」。このような意見が示されることになります。

こうして、在日朝鮮人からは、日韓両政府でこの問題を「解決」しようとする動きへの、明確な反対の動きが登場することになります。そのとき、「韓国国民になる」ということは、国民としての権利の享受や法的地位の安定ということよりも、南北分断の固定化や済州島4・3事件などの国家テロリズムへの加担、あるいは韓国への退去強制や徴兵の可能性が高まることを意味した。当時の日韓両政府が国籍を「権利の束」としてではなく、「管理のための手綱」と見ていることを、非常に警戒していたわけです。

実際、国籍問題は送還の問題と深く結びついていました。日本政府(入国管理庁)は、日韓協定が決裂した後も、全在日朝鮮人の国籍は大韓民国であるとの解釈を維持します。これは韓国の立場を尊重したというよりも、出入国管理令違反などで朝鮮人を送還する場合、送還先の国籍国を確定しておく必要があったからだと考えています。国籍というのは、入管にとっては何よりも「送還の宛先」なのです。

朝鮮籍はなぜ残ったのか

私がこの本を構想していた段階で重視した問いは、「朝鮮籍はなぜ残ったのか」でした。朝鮮籍が外登令により制度として登場したことはよく知られています。ただ、これはあくまで暫定的なものだった。にもかかわらず、1952年4月以降も外登上の国籍「朝鮮」は残ることになる。これはなぜかが、問われてこなかったからです。

日韓両政府は少なくとも1952年の段階では全朝鮮人を韓国国籍者として扱うつもりでいた。しかしいままでお話したように、これに対して激しい反対運動が盛り上がった。しかも日韓交渉は請求権問題が原因で決裂してしまう。さらに1952年秋以降には新しく制定された外国人登録法の一斉切替に対する全面的な拒否運動が起こる。こうしたなかで、外登上の国籍として「朝鮮」はそのまま残ることになった。

なかでも注目すべきは1952年の外登法反対闘争です。平和条約が発効すると、朝鮮人たちは日本国籍を喪失して外国人登録法の対象になります。このため1952年9月以降に朝鮮人たちは新しい外国人登録をしなければならないのですが、その際に、大韓民国の国籍でなければ登録できないような仕組みであれば自分たちは絶対に拒否するという形で、いわば日韓両政府の枠組みに対し外国人登録をしないという意思表示をもって抵抗していくことになったわけです。

のちに1980年代になってから指紋押捺拒否闘争が個々人の拒否者の人たちを中心に闘われますが、それ以前で言うと、このときの運動が、最も大規模な外国人登録制度への反対運動でした。しかもそれは、1980年代とは違って、拒否者個人を中心に支える人たちが一種の市民的不服従の運動としてやっていくというよりも、民族団体が大衆的な運動として外国人登録を拒否する運動だった。

日本政府も、こうした抵抗を予想し、外登上の国籍を全て「韓国」にするようなことを実行すると、ますますます反発に火をつけることになるだろうと懸念しました。また、外登法には指紋押捺の規定がこのときにできますが、これも1952年に施行してしまうとさらに反対に火に油を注ぐことから、国籍欄の「朝鮮」を残すことを認め、指紋押捺の施行も見合わせることになります。その結果、「韓国」だけではなくて「朝鮮」という外登上の国籍が残ることになった。

一方で在日朝鮮人の真実の国籍とは何かという質問への答えは、いまだ宙吊りの状態にありました。とりわけ韓国国籍ではない人の国籍はいったいどうなるのかという問題が残る。民戦を継承した朝鮮総連は、自分たちは「朝鮮民主主義人民共和国公民」であるという立場を打ち出していきます。なぜ韓国は国籍として扱われているのに、自分たちの国は認められないのか、というわけです。不安定な地位を、共和国国民であると認めさせることに安定させようとする試みでした。さらに1959年からは帰国事業が始まりますので、そこからは観念的なつながりだけではなく、実際に家族や親族が帰っていくなど、より具体的なつながりが朝鮮民主主義人民共和国との間に発生するようになります。

他方で朝鮮人商工会連合本部のように、「自分たちは南北政府のいずれも国籍を押し付けられることを望んでいない」という立場の人もいました。この人びとは朝鮮人の真実の国籍は「朝鮮国」の国籍であるという主張へと発展していく。サンフランシスコ平和条約で独立した「朝鮮」という国である、というわけです。現在南北にあるのは二つの政府であって、国家は「朝鮮」一つである、という一国家二政府論でした。

「同床異夢」の朝鮮国籍論

すでにお話したように、法務省や入管にとっての国籍とは、あくまで「送還の宛先」を意味した。だからこそ韓国国籍であるとする解釈にこだわったといえます。

韓国政府は戦前から日本に居住していた在日朝鮮人は強制送還しないよう求めていました。しかし、日本政府は韓国に強制送還しようとする。このため、韓国政府は受け取りを拒否する。釜山までは来るのですが、受け取り拒否されるので、再び日本へと戻されて大村収容所に入ることになります。日本政府としては、韓国政府に受け取らせたかった。そのため、送還される在日朝鮮人たちは韓国民であると確定させ、韓国政府に認めさせたかったのです。

ここには非常に一貫した国籍観が横たわっている。権利としての国籍ではなく、どの国家の管理下にあるかということを示す指標として国籍を見ている。そのためには曖昧な国籍は非常に困るという想定があったと思います。

あくまで送還が関心事ですから、韓国政府側は在日朝鮮人の送還者は受け取らないと強硬な姿勢を取ると、法務省からは韓国に受け取ってもらうことにこだわる必要はないのではという意見が出てきます。彼らとしては、とにかく送還を速やかに行えればいいわけです。ですから、朝鮮民主主義人民共和国と交渉する可能性もあると韓国政府に伝えるべきではないかという意見が出てくる。これは韓国政府を牽制するためでもあった。

法務省のなかでは、在日朝鮮人たちの真実の国籍は、「韓国」でも「朝鮮民主主義人民共和国」でもなく、サンフランシスコ平和条約で独立した「朝鮮国」の国民ではないかという主張が出てきます。「朝鮮国」を代表すると主張するふたつの政府があるわけで、だったらどちらが送還者を受け取ってもいいのではないかと考えたのです。朝鮮民主主義人民共和国に送還する選択肢もある、という理屈で、日本政府は韓国政府に対し、圧力をかけようとしました。

先ほどの朝鮮人商工会連合本部のときにも出てきた「朝鮮国」論ですが、もちろんその目的は全く違います。ここで言われる「朝鮮国」とは、南北の分断に抗して祖国の統一を念頭に置くときの「朝鮮国」とは異なる。ただ送還先を確定させたいという実務上の要望から出てくる「朝鮮国論」になるわけです。

私が第5章のタイトルを「同床異夢の『朝鮮国籍』」としたのは、以上のような理由からです。

朝鮮籍者は「無国籍者」か

朝鮮籍者の真実の国籍は朝鮮民主主義人民共和国か、あるいは朝鮮国の国籍なのか、という議論に加えて、もう一つ考えておかねばならない論点として、朝鮮籍は「無国籍」ではないか、という主張があります。第5章ではこの問題について、ある裁判を取り上げて検討しました。それはある日本人女性が原告となって起こした裁判です。

この日本人女性の母は、植民地時代に朝鮮人男性と法律婚をしていました。しかし、戦後になって夫は故郷に帰ってしまい、しかも離婚手続きをしませんでした。その後、その原告の母は別の日本人男性と事実上の婚姻関係となり、原告が生まれました。原告は日本人の両親から生まれましたが、母が離婚手続きをしてしなかったためにサンフランシスコ平和条約に基づいて日本国籍を喪失します。つまり、朝鮮籍になってしまうわけです。結果、朝鮮籍の女性から生まれた娘も同じく朝鮮籍になりました。このため、彼女たちは、裁判を起こして、自分たちの日本国籍を確認してほしいと訴えたのでした。

その際の論理は、前にも触れたような、1952年4月に当事者の意思とは無関係に通達で日本国籍を喪失させたことは憲法違反であるというものでした。国籍というのは法律によって定めなければいけないにもかかわらず、通達で国籍を喪失させたのは違憲だという主張です。

さらに国籍について原告の女性は次のように訴えました。自分の母は朝鮮籍であるが、南北朝鮮の国籍法上では、母はどちらの国民でもない。南北朝鮮は血統主義をとっているため日本人である母は南北朝鮮の国籍法上も同国人ではない。ゆえに、朝鮮籍である母は無国籍者である、と。そして日本の国籍法上、無国籍者の子は日本国籍を取得できるとされるので、原告は法務大臣の許可を得て帰化し日本国籍を取得するのではなく、法律上の権利として日本国籍が認められるはずだと主張したのです。

今までほとんど垣間見られたことがありませんでしたが、これは非常に興味深い裁判でした。最高裁の判決は、この原告である母娘の訴えを却下します。その理由が、まさに先ほど述べた「朝鮮国論」だったのです。原告の母は無国籍者になったのではなく、平和条約の発効とともに「朝鮮国民」になったのだというのです。「朝鮮国」は南北両政府を意味するものではなく、平和条約によって独立した「朝鮮」を指している。ということは国籍がないわけではない。その「朝鮮国」の国籍を持っている母から生まれた娘も、無国籍者の子ではなく、外国人の子になる。よって、日本国籍を得たければ帰化によって法務大臣の許可を得る必要があるとした。こういう裁判例が示されたわけです。

結局、この裁判では「無国籍者の子」として認められる場合に発生する権利を封じ込めるために「朝鮮国論」が使われているわけです。ですから、「朝鮮国論」とは表面上は「統一朝鮮」を望む朝鮮人側の主張と似ているように見えるけれども、国籍を管理の所在を明らかにするものという立場からでしか、アプローチされないのです。

ところが、一応、日本国籍法では、どこにも保護されない人の法権利を保障するために、無国籍者の子の日本国籍取得の権利を認めているわけですよね。この裁判では、その権利を発生させないために、「朝鮮国論」が流用され、母は無国籍者ではないという論法が使われている。これは行政ではなく司法のケースですが、ここに司法の側の国籍観がよく表れています。

日韓協定の締結と国籍問題

1965年の日韓協定締結以前には、このように朝鮮人の真実の国籍と外登上の国籍をめぐる、非常に錯綜した状況が存在しました。第6章では、こうした過程を経て、日韓協定締結前後に生じた出来事について検討することになります。

日韓協定が結ばれると在留資格と国籍がリンクするようになりました。つまり、韓国国籍を取得した戦前からの在留者は協定永住を得る、そうではない人は永住資格を得られない、という分断がもたらされる。そして、法務大臣は外登上の国籍と真実の国籍の関係について、外登上の国籍「韓国」は真実の国籍を意味するが、外登上の国籍「朝鮮」は、あくまで出身地域を示す名称にすぎない、との新たな解釈を示したのです。実はこの新解釈は、それまでの行政実務を追認したものにすぎなかったのですが、朝鮮籍者の真実の国籍を朝鮮民主主義人民共和国とみなす人びとから、激しい反発が生じます。

朝鮮総連が非常に強く反発したことに加え、革新自治体や社会党、共産党、新左翼らも同様の批判を展開していきました。なかでも朝鮮総連は、自分たちの外登上の国籍である「朝鮮籍」は、単純な地域名や出身地を表す記号に過ぎないのではなく、「朝鮮民主主義人民共和国」であるということを認めさせようとしました。そして、その方法として集団的な「国籍書き換え」を行うという手段がとられました。

法務省は朝鮮籍から韓国籍への書き換えは認めていましたが、逆は事実上認めていませんでした。「韓国」は国籍を意味し、韓国国籍を取得した証明があれば、変更することは可能である。しかし、「朝鮮」は出身地を示す記号に過ぎないため国籍ではないから、朝鮮国籍を取得した証明書を得られるわけがない。よって書き換え手続のための書類を提出しえないからです。

これに抗するために、朝鮮総連系の人びとは、国籍書き換えをさまざまな方法で行おうとしました。たとえば、「訂正」という手続きを取ろうとします。「韓国に変えたとき、私はだまされたのだ」と主張しました。自治体のなかには繰り返しそのような要求が出てきたため、朝鮮への書き換えを認めるようなところも出てきます。しかし、法務省は書き換えを厳しく禁じました。

日韓条約が締結されると、朝鮮民主主義人民共和国の国民としての地位も認められるべきだという立場から国籍書き換え運動が盛り上がります。日本の革新系の法律家や学者たちもこれを側面支援するような運動を行いますが、『歴史のなかの朝鮮籍』で注目したのは、朝鮮総連と彼らの立場は必ずしもイコールではなかったという点です。朝鮮総連は「朝鮮籍」が「朝鮮民主主義人民共和国の国籍」を意味すると認めろという立場なわけです。しかし、当時の革新系の法律家の理論を見てみると、1950年代の「朝鮮国論」に非常に近い。

つまり、独立したのは「朝鮮国」であるから外登上の国籍「朝鮮」は真実の国籍「朝鮮」を意味するものである、他方で「韓国」というのはあくまで政府の名称にすぎない。ゆえに韓国から朝鮮への書き換えは認められるべきだ、という主張です。こうした主張を日本の裁判例を引きつつ展開しました。「韓国」から「朝鮮」に書き換えることは、国際法上独立した「朝鮮国」に戻したいと言っているわけだから、法律上は何の問題がないというわけです。結果として、韓国から朝鮮に変えることを支持することになりますが、総連とは理屈が違うわけです。これは1950年代の前史があってこそ意味が分かる主張と言えるでしょう。

朝鮮国籍書換運動と地方自治体

1970年になると総連は、韓国籍から朝鮮籍に変えたい人を集めて、自治体の窓口で書換えを認めるよう大衆運動を行いました。社会党や革新系の自治体の組合もこれに協力する。これが1950年代と違うところです。なかには法務省に逆らって朝鮮籍への書き換えを認める自治体が出てくる。それが福岡県の田川市です。

法務省への「造反」は、はじめは北海道の旭川市が第一号になる予定だったようです。しかし市長の病気もあり、福岡県田川市が第一号となります。田川市の坂田市長は戦時期に鉱山の労務課長をやっていた人物で、戦後は社会党に所属しますが、体質的には保守的なスタイルの人物だったようです。ただ、そんな市長が法務省に逆らって朝鮮への書き換えを認めていくようになります。そこには彼の歴史的責任への感覚のようなものがあり、朝鮮人が「自分の国はこっちだ」と言うのに対して、なぜ一方は認めて他方は認めないのか、双方認めるべきではないかといった。つまり、朝鮮人自身による自決の意思を尊重すべきだという見地を示したのでした。

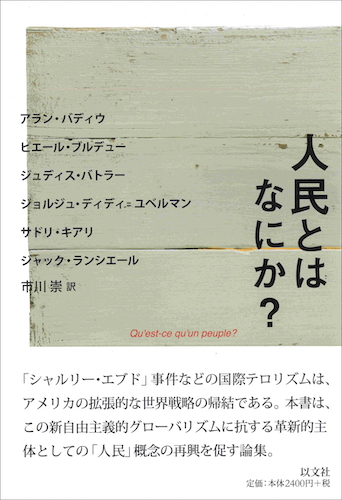

この本の表紙にも用いている新聞記事は、朝鮮籍への書き換えを一部の市町村が認めたときに出された総連機関紙『朝鮮新報』の号外なのです。そこには「四千余名の同胞たちが栄光の朝鮮国籍を取り戻した」という見出しがつけられています。この時点で朝鮮総連が、朝鮮籍を、朝鮮民主主義人民共和国の国籍を示すものと捉えていたことがよくわかります。

一方、法務省の側は、初めに述べた池上努のように、国籍というものは、どの国家がその人間を管轄しているのかを示すものだとしました。だから、「私は〇〇国民でありたい」という権利の主張が介在する余地はなく、国家間での話し合いで決まることなのだというわけです。韓国籍者が「私は朝鮮に戻したい」と主張することは、国籍というものを全く理解していないのであり、韓国籍者は誰かを決めるのは国家の側であるという見解です。

しかし、田川市長は「国籍選択の自由」を認めるとして法務省の見解に反旗を翻しましたが、最終的には法務省との裁判直前で両者が妥協することになる。具体的には、法務省が、一定の条件付き、つまり、韓国の旅券を取得したり在外国民登録をしていない者に限り、書き換えを認めるという形で譲歩することになりました。

法務省としては、日本と韓国の間で話し合って決めた枠組みは絶対に揺るがせたくない。韓国籍の人が韓国のパスポートを取得しているということは、韓国政府の管理下に入ることである、ゆえに勝手に市町村で朝鮮に書き換えることは断じて認めない。しかし、単に外登上の国籍を韓国にしただけならば、朝鮮へと書き換えることは認める。こういう形で妥協策を示したわけです。

その結果、田川市の書き換え問題は、韓国から旅券を発給されたことがある者を除き、みな認められるということになりました。朝鮮総連も以後、この問題については表だってとりあげることはなくなります。こうして外登上の国籍における「朝鮮」「韓国」をめぐる長い論争は、1971年にいったん決着が着くことになったのです。

ただ、ここで決着したのはあくまで外登上の国籍の問題にすぎません。朝鮮籍者の真実の国籍や在留資格の問題はその後の時代へと先送りされることになります。

(後編へ続く)