マルチスピーシーズ・デザインと多種への配慮

川地真史

(聞き手=近藤祉秋)

小社では叢書「シリーズ人間を超える」の第1回配本『モア・ザン・ヒューマン マルチスピーシーズ人類学と環境人文学』、第2回配本『マンガ版マルチスピーシーズ人類学』を続けて刊行した。

近年、人類学を中心に人間と人間以外の多種との絡まり合いに注目した「マルチスピーシーズ」研究が高まりを見せている。人間中心主義を乗り越えようとするこうした潮流は、デザインの分野でも人間中心主義的なデザインを批判し、人間と人間以外の存在との共同でのデザイン、「コ・デザイン」を求める動きも顕著になってきた。

本記事では、「シリーズ人間を超える」の刊行を記念して、マルチスピーシーズをデザインに援用し、コ・デザインの立場からマルチスピーシーズの社会実装を目指しているDeep Care Lab代表理事の川地真史氏をゲストに招いてお話を伺った。

インタビューは『モア・ザン・ヒューマン』の共同編者であり、『マンガ版マルチスピーシーズ人類学』の著者のひとりでもある、神戸大学大学院国際文化学研究科講師の近藤祉秋氏にご協力いただいた。なお、本記事は、『週刊読書人』2021年12月31日号の巻頭記事「対談=奥野克巳×近藤祉秋×川地真史 多種とコ・デザインする未来 マルチスピーシーズの社会実装」と合わせて読んでいただくことを推奨したい。(以文社編集部)

多種への気づきと配慮としての「ケア」

近藤:今回、以文社から「シリーズ人間を超える」という叢書シリーズで、『モア・ザン・ヒューマン』、『マンガ版マルチスピーシーズ人類学』の2冊が続けて刊行されました。いずれも「マルチスピーシーズ」に関連する書籍であり、同書や関連書を通じて、マルチスピーシーズ民族誌もしくはマルチスピーシーズ人類学と呼ばれる潮流が日本国内に紹介・導入されつつあります。

「マルチスピーシーズ」とは、人間だけに限定して物事を考えるのではなく、人間と人間以外の存在(動植物、精霊、機械、土地など)が絡まり合って世界をつくり上げていることに注目する考え方です。「モノスピーシーズ」、つまりヒトという単一種から議論を始めるのではなく、多種が絡まり合うなかで「人間」が生まれるという発想だとも言い換えることができます。マルチスピーシーズの言葉では、この点を指して「人間存在」(human-being)から「人間生成」(human-becoming)へ、と表現しています。マルチスピーシーズは、「伴侶種」概念を提起したことで有名なダナ・ハラウェイの影響を受けて生まれた考え方であり、人類学や科学技術論、地球環境学、デザイン、アートといったさまざまな分野で議論されるようになってきました。この潮流は、現代が気候変動や生物種の大量絶滅をともなう「人間の時代」であることを指摘する「人新世」の議論とあわせて発展してきており、多種との関わりを軸に「人間」を再考することを目指しています。

マルチスピーシーズ人類学(民族誌)と呼ばれる分野は、2010年代からアメリカを中心とした英語圏で展開されてきました。『モア・ザン・ヒューマン』『マンガ版マルチスピーシーズ人類学』は、それをいかに日本国内の文脈に合うかたちで紹介するかが、ひとつの課題であり論点だったと思います。

『モア・ザン・ヒューマン』は、マルチスピーシーズに関する議論でよく使われる「人間以上」(more-than-human)という言葉をタイトルに持ってきています。マルチスピーシーズの考え方は、「人間」の観点や言語にとどまらず、それを包み込むように存在する「人間以上」の領域に目を向けるものだと言えます。しかし、「人間以上」という言葉を現在の意味で初めて使用したのがエコクリティシズム研究者のディヴィッド・エイブラムであることからもわかるように、「人間」だけにとどまらず「人間以上」の世界から考えていこうとする動向は人類学以外の分野でも生じています。

環境文学研究では、自然の他者性に注目するポスト・ロマン主義の動向があり、哲学・思想の領域では人間の認識や意識から議論を始める相関主義から離れ、モノの哲学を論じようとする流れが出てきています。『モア・ザン・ヒューマン』では、「人間以上」の世界に踏み込もうとする近年の人文学の動向について、9つの対談を軸として、マルチスピーシーズ人類学を中心にエコクリティシズムやモノの哲学についても紹介しています。

『マンガ版マルチスピーシーズ人類学』は、これまで人類学者が調査地で出会った人々の生活を描くために民族誌を書いてきたのに対して、それを「マンガで表現してみたらどうなるのか」という問題意識に基づいて編まれた論集だと言えます。アーレント『人間の条件』にもあるように、「人間」の領域を規定するのは言語であると考えられるのだとすれば、「人間以上」の領域を考えていく上では言語以外のものを積極的に採りいれていくことが望まれます。通常の書物といった形態以外の民族誌としては、映像を通して人々の生活を記録する映像人類学の流れがありますが、この論集ではマンガ家のMOSAさんと8人の人類学者がコラボレーションをして、マンガという媒体での民族誌表現に挑戦しています。

『モア・ザン・ヒューマン』は対談を通してマルチスピーシーズ人類学や関連分野について紹介する学術的なものである一方で、『マンガ版マルチスピーシーズ人類学』は人類学の学問的な要素を踏まえながら、民族誌をマンガで表現するという、よりアートや表現の形式においても新しい試みをなしていると言えるかもしれません。

その一方で、本日、ゲストとしてお話を伺うDeep Care Lab代表理事の川地真史さんは、マルチスピーシーズをデザインの観点から考え、社会実装へと繋げていく動きをすでに始めていらっしゃいます。現在のマルチスピーシーズには、研究やアートに加えて、社会実装の側面があると言えそうです。今回、アカデミックな立場からはなかなか出てこないような社会実践へと開いていらっしゃる川地さんのお話を伺い、もうひとつのマルチスピーシーズの展望というものを一緒に考えていけたらと思います。まず川地さんから簡単な自己紹介、ご自身の活動などについて、お話しいただけますか。

川地:よろしくお願いします。活動としては現在、「公共とデザイン」という社団法人を運営していまして、主に公共性や民主主義というものを大きなテーマにしつつ、行政が一方的に公共サービスや都市をつくるのではなく、市民から参加して、公共サービスや都市をいかにつくり直していくか、都内の自治体や企業を巻き込んで実験的なラボを一緒に立ち上げる支援を行っているのが、まず活動のひとつです。

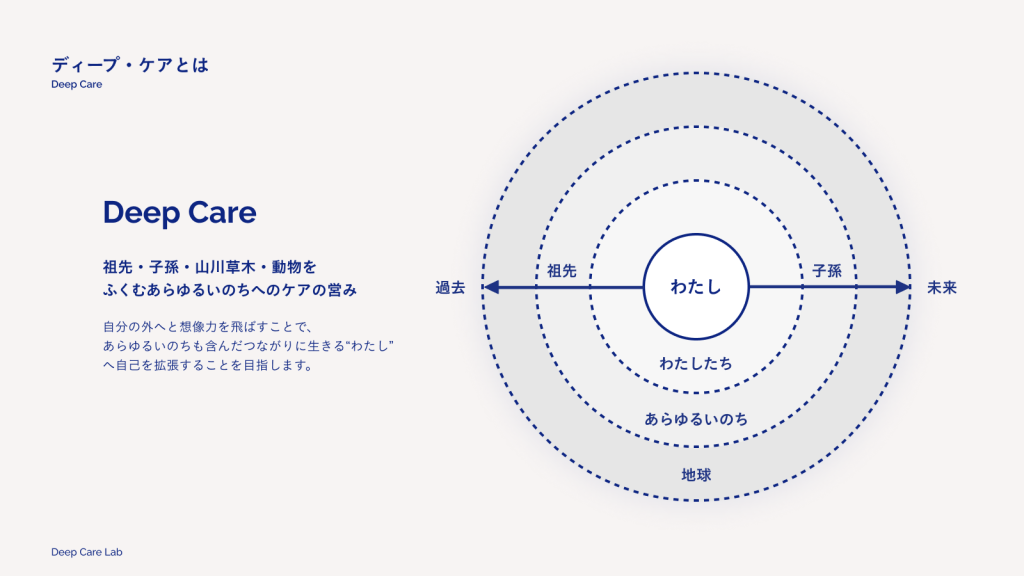

もうひとつが、先ほども紹介いただきましたDeep Care Labという社団法人になりますが、2021年に立ち上げたばかりで、「あらゆるいのちへの、 ケアする想像力をはぐくむ」をミッションに掲げています。今現在、生きている私たちの存在が、過去から受け継いできた祖先の人々の叡智、また逆に未来の子どもたちのあり方へと繋がっていること。またいかに人間ではない存在に生かされ繋がりあっているかということ。そのようなさまざまな関係の中でわたしが成り立つことに気づき直していく。そんな想像力を育む実験を、いかに事業や公共サービスなどに具体的に実装することができるか、模索しています。

近藤:まさに、公共サービスや都市環境を「デザイン」していく、ということですね。今回のインタビューに先立って『週刊読書人』(2021年12月31日号)でも、立教大学の奥野克巳先生を交えて川地さんとお話しました。門外漢の私にとって、デザインというと、ひとりのビッグ・ブラザーのような人物がいて、その人物が都市のグランド・デザインをするというようなイメージでつい考えがちでした。ですが、川地さんたちの実践は、そうではなくて、まずそこに市民も参加する必要がある、と。しかも、人間だけではなくて、人間以外の存在も一緒に、デザインする主体として含まれている、というところが非常に面白いと思いました。具体的にどのようなかたちで実践されているか、お教えいただけますか。

川地:Deep Care Labについてはまだ始まったばかりということもあり、模索中ではありますが、人間と人間以外の存在が「共にデザイン」していくことの前の段階で、現在は実験しているというようなかたちですね。「共にデザイン」していく以前に、まず「共に在る」という状態にいかに気づいていくのか、いかに私たちは他の生き物から影響を受けているのか、あるいは過去や未来といかに繋がっているのか、まずそこに注意を向けることにフォーカスを当てて活動しています。

たとえば、「微生物に感謝の手紙を書く」というようなツールキットがあります。微生物に関してさまざまな調査をしてみて、私たちの身の回りでどんなケアをしてくれているのかカード化し、1日1枚引いて、それを元に10分くらいの時間で手紙を書いてみる。それを何日か続けていくと、日常のなんでもない瞬間にふと、微生物に対して意識することができるようになる。たとえば、ビールを飲んだときに「ああ、この発酵は微生物が寄与してくれているんだな」とか、そういう想像力が働くようになってくる。そういう変化が生まれ始めるような、少し変わったアプローチをしていたりします。

また、ちょうど先日終わったオンライン・プログラムでは、10数人の方に参加していただき、ワークショップと対話の場を準備して、2カ月間のプログラムを実施しました。自然や身近な生き物といかに「共に在る」かに気づくためのフィールドワークとして、都市のなかの自然といいますか、その辺に生えている雑草だってそうだと思うのですが、都市のなかの人間以外の存在に気づいていく。またそういう他の種にとって優しくない都市の情景の写真を撮り、それを元によりよい共存のあり方についてのアイデアを考えていく。そんなワークショップを開催していました。

近藤:実際にそのようなワークショップやプログラムに参加された方々は、具体的にどう変わったのか。印象的な事例というものは何かありますか。

川地:ちょうどプログラムが昨日終わったので、その話をしましょう。そのプログラム自体は4つのモジュールで分けています。「自然などの身近な多種」というモジュール、「人工物・モノ」というモジュール、あと「過去・祖先」、そして「未来の子どもたち」。このように4つに分けた上で、大きなテーマとして「私」、つまり「私のウェル・ビーイング」として、いかに共にありながら、個人だけでなくさまざまなものと絡まり合いながら、よき在り方とは何かを考えていくプログラムです。昨日の最終日にプログラム全体をみんなで振り返ってみたのですが、「ビッグバンが起きた」と語る参加者もいました。

このプログラムでは、参加者に「私たちのウェル・ビーイング」をテーマにコラージュで表現してもらいました。本当に宇宙の写真を載せている子もいれば、さまざまなものと繋がっているようなコラージュもあった。自分はひとりではないから孤独に感じる必要もない。そんなちょっとした素朴な気づきもあれば、最初から私「たち」だったんだというような気づきもある。要は、すでに繋がっていたというところに気づき直したようなところもあった。2カ月にわたるプログラムでしたが、そういう声を聞けたのはよかったなと感じています。

このプログラムのうち、「過去・祖先」のワークショップでは、最初に事前課題として、2021年の気候危機の現状を1970年代の人たちに伝えるために、日常的なものを具体的に持ってくるというようなことをしました。たとえば毎日コーヒーを飲む人も多いと思いますが、そもそも野生種のコーヒーのうち60%が絶滅に瀕していたり、栽培適地の減少も進んでいたりします。それは、森林伐採や干ばつなど気候危機からの影響によるものですが、その反面、コーヒーは新興国でも需要が高まってきています。

このような複雑な問題を、あえて身近な暮らしのなかにある「オブジェクト」を選んでもらい、その問題を「見たくないもの」として外部化することなく、生活と地続きに向き合ってもらおうというものです。この場合、いつもコーヒーを飲むときに使うカップなどを選んで、そのような問題と向き合ってもらいます。そのようなことをやった上で、2021年に生きている人が、1970年代に生きている過去の人間役をしている人に、「今、こういう状況で、この問題とこの問題が繋がっていて、1970年代の段階でもう少しこうしてほしかった」というような、過去へのリクエストを送る一種のロール・プレイをやってもらいました。

また、「日本に高度経済成長がなかったら」というようなifの歴史を書いているウェブサイトがあるのですが、それを参考にしながら、昔の人がやってきたこと、気候危機について見過ごしてきたことの蓄積に対して、他方で昔の人が頑張ってきたからこそ現代があり得るという、ネガティブな面とポジティブな面の両方を対比させながら見ていくこともやっています。それらを通して、「良き祖先」として、自分たちが未来の子どもたちに対し何ができるのかを考えるのです。

自分たちが「良き祖先」になるにはどうしたらいいか、そのあり方をつくり上げるために、「日常の儀式をデザインする」ワークショップをやりました。それは、たとえば未来の子どもたちのバースデー記念日をつくって、その日にみんなで木を植える日にする。あるいは会社などで「朝会」のようなものが週始まりの月曜の朝とかにあるでしょう? その朝会の時間を、未来に何を残したいのか、これまでこの会社が過去から何を培ってきたのかを話す場に変えるとか、身近で実際にできそうなアイデアがいろいろと出てきたりしました。

近藤:なるほど。ワークショップという手法を通じて気づきを与えることが、非常に大きなポイントになっているわけですね。ここまでの話を伺って、川地さんが考えてらっしゃる「ケア」がどういう意味なのか少しわかったような気がします。「ケア」というと一般的な意味では、治療するとか、いわゆる緩和ケアとかの「ケア」が想起されると思います。人に対する治療のようなイメージですね。他方で川地さんの「Deep Care Lab」の「ケア」というのは「気づき」としての意味合いが強いのではないかと思いました。「配慮する」というか、その「気づき」としてのケアがひとつのポイントになっている。そのことがとても印象的でした。

そう考えたときに、気づきを与えた後で、たとえば「記念日をつくる」というような、いかに制度あるいは具体的なアクションに繋げていくかということについて、川地さんはどのような展望をお持ちなのでしょうか。

川地:その2カ月間のプログラムというのは、「care with」と呼んでいますが、「共に在る」ということに気づくことがまず重要で、それをファースト・ステップとして捉えています。その後に「care for」という段階へと移っていく。その段階でどんな応答をするのか、個人レベルではその人が感じ取ったことに任せて、委ねている面もあります。これまで自分がやってきたことに新しく加わった気づき、そういうものがごちゃ混ぜになって、本当に小さな応答でもいいから何かが生まれてくる。その人なりに応答していくというのが重要だと考えています。

気づきがある状態で何かをやるのと、気づきがない状態で同じことをするのでは、体験の質も変わってくるはずです。個人レベルを超えて、みんなで共同で何かしたり、話し合ったりするときも、気づきがあれば共通の土壌ができるような気がします。

ソリューションからインターベンションへ

川地:デザインの業界ではこれまで、問題を単純化し一足飛びに考えて、「ソリューション」なんていう言葉を使っていることが多かったのだと思います。しかし、そもそも解決しうることではなかったり、「気づき」によって視点を変えてみたら、人間にとってネガティブなものだけでなく、他の生き物にとってネガティブなものが出てきたりするかもしれない。それをこれまで覆い隠してきたと言えば言い過ぎかもしれませんが、見ないようにしてきたところはあると思います。

なぜ、それが「問題」なのか、そもそも「問題」かどうかもわからない。だからこそ、もう少し物事のペースを落として考える時間をつくることが、現代においてはより重要だと思います。そのなかでソリューションではなく、たとえば「介入/インターベンション」という言葉としてやっていくというイメージを持っています。インター、つまり「間」に置いていく。間に置くことでまた、そこの関係が変わり、じゃあ関係が変わったから次はこうしていこうとか、関係構築が延々となされていくようなイメージです。

近藤:簡単にソリューションを提案するのではなくインターベンションを続けていくという方法は、人類学に近い部分があるとも思います。人類学も「これが問題だから、このソリューションですぐに問題が解決する」という立場は基本的には取らないと思います。インターベンションという言い方自体は人類学ではあまり使わないかもしれないですが、関係性を続けていくなかで問題の本質を見極めながら試行錯誤していくというスタンスを取るのが一般的かもしれません。川地さんたちの活動は、そういう意味で人類学にも繋がるような考え方だとも感じましたが、川地さん自身がそもそもどんなバックグラウンドを持っていて、研究と実践を行っているのか伺いたいです。フィンランドに留学されていたとお聞きしましたが、どんな関心から研究を進められて、今の活動に至るのか、お話しいただけますか。

川地:もともと大学では経営学を専攻していたのですが、4年次に独学でデザイン業界に入りました。大学在学中に1年間スウェーデンに交換留学したことがあったのですが、そもそも北欧はインテリア・デザインなどが有名ですよね。そういう北欧のデザインに関心があったんです。実際にスウェーデンで暮らしてみて、非常に寒冷な気候で日照時間も少ないですから、必然的に部屋のなかで過ごす時間も多く、気が滅入ってしまうからこそ、現代の北欧デザインのあり方、柄のついたテキスタイルや柔らかさを感じさせるプロダクトのようなものが確立されたということを知りました。一般の、さほど裕福ではない家庭でも、そういうインテリアにかなり投資しています。衣食住のうち、住環境を整えることに重きが置かれているように感じました。そこは、日本の実家とは全然違った(笑)。

近藤:なるほど(笑)。

川地:なんでそうなるのだろうと思ったとき、やはり気候など自然環境との関係で人工物が成り立っている、そのかたちの必然性が非常に面白くて興味を持ち始めたというのが大きいと思います。

そういうふうにデザインに関心を持って、デザイン業界に入ったわけですが、最初はiPhoneとかスマホのアプリやウェブ・サービスのデザインをすることが多かった。どういう人がどういう状況で使って、そのためにはどういう情報の並びが必要で、というようにビジネス・ドリブンというかありますが、簡単に言うと、そこには人の行動をコントロールできてしまう危険性があるわけです。10秒で次の動画に行くとか、全部計算されていて、データを取って行動心理学的にこうする、とか。そこでダーク・パターンというか、デザインの闇の側面がよくわかりました。

基本的に、ビジネス的に意思決定が向かっていて、使いやすさ、効率性に向けてサービスをつくろうという話になっている。背景を考えずに、ボタンを押させるようにすればいい。クリックしてもらえればいい。Amazonでワンクリックで商品を買ったときに、配送コストはどれくらいでその際に出るCO2排出量はどれくらいかというような背景は覆い隠されてしまうわけです。

人間中心と言われるデザイン、人間の使い手のためだけのデザインで本当にいいのか。デザイン業界に足を踏み込んで、そういう疑問が湧いてきたのです。

やはり一元的な豊かさ、一元的な良さではなく各々が問題に向き合うことが大事だと思うのですが、日本の社会というのはまるで兵隊のように「右に倣え」という感じで、教育の場では「あなたはどう思うの?」ということが問われない。そこにいびつさがあると思います。1人ひとりが各々に向き合えるようなあり方はどんなものが考えられるだろうか、と悩んでいたときに出会ったのが、デザインのバックグラウンドというものがあって、そこで参加型デザインや「コ・デザイン CoDesign」と呼ばれるものがあるということでした。

誰かが決めた良さ、グランド・デザインのようなものをそのまま形にするのではなく、各々が自分にとって何が望ましいかを考えあったり、刺激しあったり、そういうことを通じて別のものが生まれる可能性を追求していく、そのプロセスのなかで動的に考えるようになっていく。北欧での生活を体験してデザイン業界に関わっていくなかで、そんなあり方があるのではないかという興味が湧いてきたわけです。

参加型デザインに関して言うと、フィンランドの大学院での講義では実際に行政サービスをつくるにあたり、そのサービスの影響を受ける可能性のある人たちにリサーチして、その人たちと一緒にワークショップなどを行いながら、どういうサービスがありうるかを考えていく、というようなことを主にやっていました。デザイナーの実践には、その人自身の立場や出自、生まれ持った特権性が影響します。ジェンダーやエスニシティから受けてきた教育の水準まで、どういった特権を持ち、それがどう過去に行ったプロジェクトに影響するか、内省を行うアクティビティがありました。また、近代デザインを確立したバウハウスが多元性を消失させていったように、「アフリカの器はデザインではなく(価値の低いものとしての)『クラフト』である」というような、デザイン業界自体でこれまでなされてきたことを見つめ直したりしました。

社会的なレベルでは家族内での権力性をとり上げ「もしも子どもが親を選べる世界になったら?」と架空の物語や、物語に出てくるようなフィクショナルなサービスをつくりました。

フィンランドのデザイン講義から未来を展望する

川地:フィンランドの森は整備されていることが多いのですが、非常に広い。キャンパス内にも森があります。学生寮も森のなかにあるという感じで、そういう環境で2年間住んでいました。日光も少なく、日本人にとっては気候的な苦しさもあるなか、新型コロナウイルスのパンデミックな状況下となって、人と交わる機会もやはり少なくなりました。そんなときに森を歩き、リスに遭遇して私が近寄ると、それに反応して少し逃げていくというような掛け合いを経験したり、雨が降った後、苔が本当に喜んでいる感じがなんとなくわかるようになったり、日々の森のなかの木々や葉、湖や空の移り変わりをまざまざと感じられました。

また、先ほど話した大学院での講義は、「クリティカル・プラクティス」というのですが、その講義では批評的に考えることを通じて、自分たちや自分たちの社会の「特権性」を意識することが求められます。私自身も、五体満足であることから、良質な教育を受けられる立場にいることまで、さまざまな特権性をもっています。そうしたことに悩まされることもなく、考えたりしなくていいこと自体が特権なのですが、そこに自覚的になっていくなかで、無自覚だった自分はなんと傲慢だったのか、と思い知らされました。

この大学の講義と自分を取り巻く森の自然、森に息づく生き物たちとの関係とが結びついたように感じました。自分が当たり前だと思っていることが、どんどんと剥がれ落ち、今自分が好きなことを追求できているその特権は努力して得られたものではなく、たまたま、偶然のうちに得られたものなのだということに改めて気がつかされました。そうした天からの贈与のようなものへの気づきが、森で暮らすなかで、拡張していきました。生きていること自体が特権とも言えるのかもしれない、と。暗闇の気候のなかの太陽の恵みや、呼吸する酸素を生み出している植物たち、そうした存在から贈与を受け取りながら、自分は生かされているんだ、と。

このような森での生活と、特権性を問題視しながら民主的なプロセスを形づくる参加型デザインの流れのなかで、人間がこれまで見てこなかった人間以外のさまざまな種の存在に目を向け、どうすれば謙虚さを持ちながら共同することができるのかという問題意識とともに「コ・デザイン」や「マルチスピーシーズ」というものに向かいました。それが、現在のDeep Care Labの活動に繋がっていったということだと思います。

近藤:日本とは異なるフィンランドの気候や森で生活をしたという経験が川地さんにとっての気づきになったということですね。人間中心的なデザインに対する疑念がフィンランドでの生活を通じて、コ・デザインという別の形へと変わっていった点はお話を伺っていてよくわかります。私もアラスカ大学に留学していたことがあるのですが、歩くスキー用のトレイルが大学キャンパスのすぐ近くにあって、私もよくそこを散歩したりしていました。先ほどのリスの話もよくわかるのですが、私自身は内陸アラスカ先住民が話すコユコン語を当時、大学で勉強していました。私の調査地で話されてきた言葉に近い言語で調査に行くために学ぶ必要があったんです。なかには日本語にも英語にもない、ちょっと恥ずかしい発音があったりします。その発音を勉強するために、人がいるところだと恥ずかしいから森のなかを散歩しながら発音練習をしていたんです。

川地:なるほど(笑)。

近藤:そうやって森を歩いていると、私もリスやキツネ、時にはヘラジカなどの動物に遭遇して、見つめ合ったりしました(笑)。少し脱線してしまいましたが、川地さんは自分を取り巻く自然環境も含めて、気づきを得て、その経験をコ・デザインという実践に落とし込もうとされているのですね。社会実装という点も含めて、フィンランドの大学院では、その他にどんな授業が行われていたのですか?

川地:さっきの授業に付随するようなもので、Values in Design Futuresという授業が印象に残っていますね。価値をどう取り扱うかということを主眼に置いている授業になるのですが、日本で仕事をしていたときからどういう価値提供をユーザーにしていくのか、という話はビジネス的な文脈でも出てきます。ビジネスの文脈では「顧客にとってどういう価値があるのか?」を問われることが多く、得てしてデザインの領域でもこれまで、「顧客価値」に焦点をおいて考えればよかった。一方、この授業では「顧客価値」を具現化したデザインが、社会規範の再生産にも関わることを見つめ直しました。たとえば、忙しいお母さんに対して”お手軽料理キット”を提供することは効率主義というイデオロギーや効率化という価値、労働を促す現在のシステムの枠組みに異を唱えることなく、逆にそれらを強化するリスクを孕みます。そうした意味で、我々デザイナーが「未来ビジョンを描く」といったときに、その未来ではどんな価値、つまり誰にとってどのような価値が扱われ、社会にどう作用しているのかを非常に見つめ直す機会になりました。

その授業では2050年の未来を今ある日常的な道具を使って表象する、イメージをつくるという課題がありました。それを描いてみて、誰のどういう価値が反映されていて、逆にどういう価値が虐げられ、抑圧されているのかということを考えていく。私たちの班が描いたのは、データ監視主義(Surveillance)のようなものをテーマにしてやってみたのですが、他の班は他の種にとって良い未来を描いて、逆にそれが人間にとってマイナスであるというような観点で内省したりしていた。

それもまた気づきになりましたし、私たちが行った監視主義をテーマにしたものでも、政府から一方的に監視される市民というものが、特に今回の新型コロナウイルスの流行下においても問題になったように、これまでヨーロッパで培われてきたものを全て放棄して、監視体制が敷かれていったわけですから、これもまた重要な問いだったと思います。民主主義においては市民が政府や行政を監視するということも機能として重要になってくるわけですが、そういうものは全くないと言っていい。だから、もし住民1人ひとりが政府の役人の仕事を監視する義務があるという未来を想像して、行政のオフィスが透明なハムスター・ウォールみたいなもので公園に置かれているという絵を描いたのですが、「それでは政府役人のプライバシーはどうなるのか」とか「そもそもこれだけ普段、情報公開もせず不透明ななかでやっているよね」というような意見も出たりと、価値の問題というのを考えるよい機会にはなりました。

他のグループがやっていた他種にとっての良き未来、価値となる未来というのも、そもそもそういう価値ある未来というものを誰がどう取り決めるのか、というところで、私自身、大きな影響を受けました。

あと印象的だったのは、大学で受けた講義の類ではなく、ヘルシンキの美術館でやっていたDesign Museumという展覧会で、Critical Tideという海に関する展示をやっていたのですが(https://www.designmuseum.fi/en/exhibitions/design-club-open-call-2-critical-design/)、この展示を通じてさまざまなプロジェクトがあることを知りました。Ocean Confessionalという海への懺悔を告白する参加型インスタレーションがあり、プロジェクトをつくった2人が沿岸地域に行き、何事かと地元の人たちが集まってきたところで、「私は海に対してこういう告白をします」ということを書いて、祠のようなところに吊るしていくというような表現活動を行っていました。

あるいは海のなかにいるような感覚を味わうようなかたちで、漁獲船や観光船など、船が海を通るたびに生き物がどう感じているのかを疑似的につくり出すということもやっていました。船の圧迫感を体感できる大音量が流れる空間をつくり、海の生き物が実際にどう感じているのか、疑似体験できるわけです。3Dプリンタで人工珊瑚をつくるプロジェクト、海面上昇した2070年の未来における4つのシナリオを描いていたり(そのなかでは海底で生活をしている人類が描かれています)、直接、大学で学ぶ以外にもそうした展示会からの影響も強かったと思います。

このようなかたちで、人間以外の存在にも想像力を育むことができる。それが今現在、Deep Care Labでやっていることのインスピレーションというか、源泉になっているところがあります。

近藤:多種にとっての価値を大学院の授業でも展覧会の展示でも考えさせるようなものがあった、と。そこから川地さんはどのようなきっかけで、マルチスピーシーズという言葉に興味を持ち始めたのでしょうか。コ・デザインの話とマルチスピーシーズ的なデザインの話とでは、まだやや距離があるような気がするのですが。

川地:言葉としてマルチスピーシーズというものを知ったのはおそらく、アカデミックな論文を読んだときだったと思います。具体的に何の論文だったかは覚えていませんが、独学で色々と読んでいました。大学院の授業などでも、都市を舞台にしたゲームをつくったりもしたのですが、それは都市に生息する生物のいくつかの種になって都市を練り歩いてみるというARのゲームのようなものでしたが、そういうものに触れるうちに知らぬ間に知っていたというところもあるかと思います。

近藤:フィンランドや北欧ではそれだけマルチスピーシーズ的な観点が常識化しているということですね。

川地:そうですね。波としてはここ1、2年という感じだとは思いますが、私がフィンランドにいる間からそういう展示やマルチスピーシーズ系のテーマが扱われていました。

近藤:フィンランドでは、それくらい当たり前に、あえてマルチスピーシーズという言葉を使わなくても、当たり前のように私たちが生活するなかで微生物や動物、植物、人工物が絡まり合っていることが想像されているのですね。あえてマルチスピーシーズと付け加えなくても、「共同体」というのは「マルチスピーシーズ共同体」の意味で使っていたりもするわけですよね。

川地:ええ、そういうところもあると思います。

近藤:行政であれば、あらかじめマルチスピーシーズ的な配慮も対象に入っている。そういうことは日本でも見習うべきことなのかもしれません。

川地:やはり森の存在は大きいのかもしれませんね。コモンズといういわゆる万人の権利が保障されているものとして森を考える。日本だと森というのはどこか畏怖の対象となっていますが、北欧ではそうではなく、超越的なものを感じるというよりも自分の延長にある感覚、日常に溶け込んでいるという感覚があります。日本の森や山とは全然違う。

近藤:なるほど。それでは最後に今後の展望なども聞かせていただけたらと思います。

川地:今の会社でも取り組んで実験しているのですが、やはり共に在ることにいかに気づけるかというところで、社会的にもどんな応答が可能か、どういうふうにつくっていくのかということを、より実験していければと思っています。「公共とデザイン」という法人では自治体と一緒に仕事をしているのですが、行政との連携という意味ではまだまだ距離を感じています。本当に理解されていない。

一方でこういうところに感度を持ってお話しできるような人たちもいないわけではない。そういう人たちと手を取り合いながら、今後のマルチスピーシーズの系譜のなかで、私自身アカデミアとは違う立場から、人類学の人たちとも一緒に何ができるか模索していきたい。それは、民間の会社の事業になるかもしれませんし、行政サービスかもしれない。あるいは住民発のもっとローカルな、コミュニティ・ガーデンのようなものなんかがわかりやすいかもしれませんが、そういうプロジェクトをやるなど、私たちが関わる伸びしろもある気がしています。いかにそこを繋いていくかを考えていきたいと思っています。

![Read more about the article ノン・エクスクルシーブ・ニューヨーク[第4回]/大崎晴地](https://www.ibunsha.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/20230722_142815946-1-768x513.jpg)