人類学者は変身し表現する

『マンガ版マルチスピーシーズ人類学』について

中江太一

はじめに

『マンガ版マルチスピーシーズ人類学』は、『モア・ザン・ヒューマン』に続いて、以文社「シリーズ人間を超える」第2巻として刊行された、計8名の人類学者による論文集である。

人類学の論集と聞くと、文学研究をしている筆者のような門外漢には少々敷居が高く思われてしまうかもしれない。論じられる地域のことばや慣習、歴史といった前提知識が欠けているばかりでなく、記述対象の世界を実際に経験した研究者とその報告を読むわれわれの間には、その世界に対する感覚的な理解力に著しい落差があり、字面を追っていてもなかなか理解した気にはなれないからである。

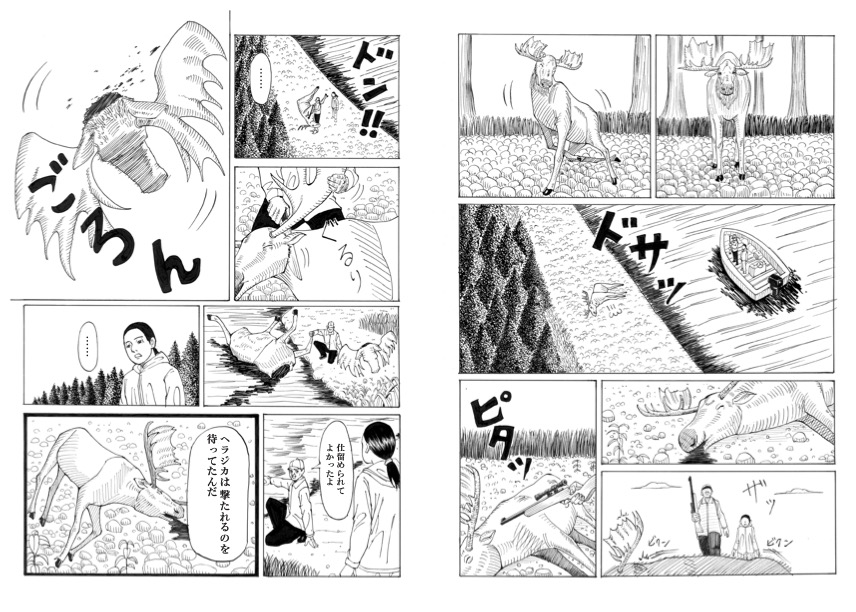

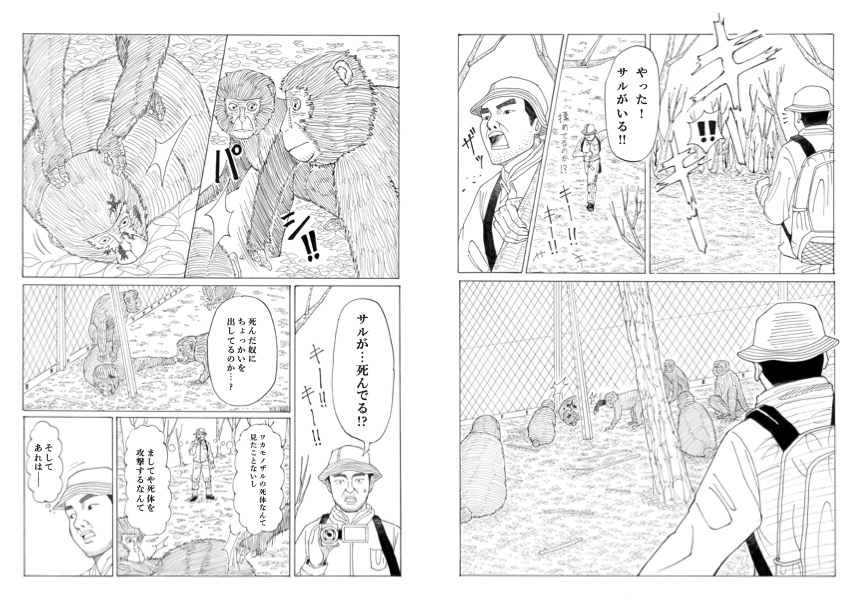

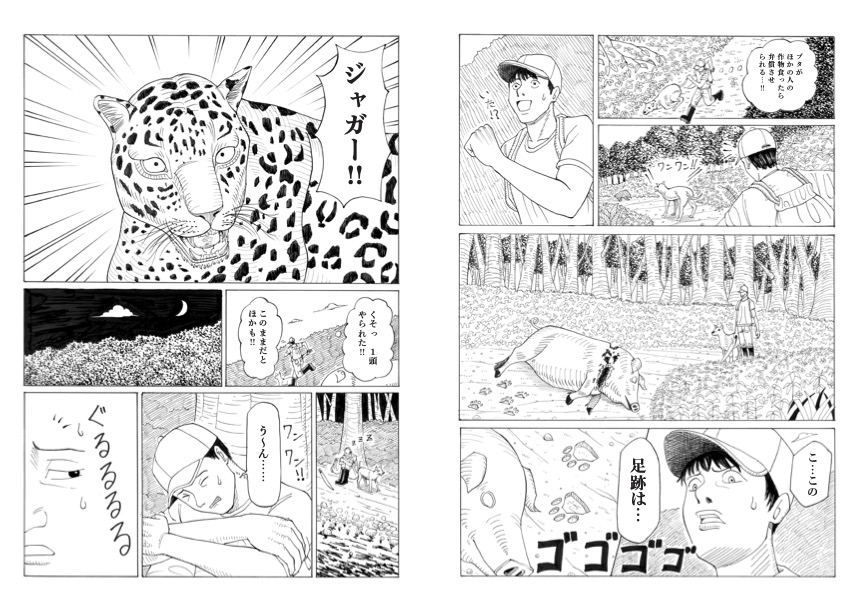

しかし、『マンガ版マルチスピーシーズ人類学』ではそのような抵抗感は一切感じられないはずだ。素朴ながらも繊細に表情を描き分け、ユーモアにもあふれるMOSA(以下、敬称略)のマンガのおかげで、読者は擬似トリップ体験ができるからだ。ブータンのバンバラムやチベットなどの中国内陸部でみられるセテルのような、馴染みのない儀式や風習も直感的に理解できてしまうのである。そのうえ、哺乳類や両生類ばかりか、寄生虫までもが出てくる本書では、人間以外の生きものも主要登場生物であるから、視覚的な効果が一層際立っている。

8章構成のこの書物では、各章のはじめに人類学者の経験、研究を元にしたマンガが置かれ、続くエッセイ風の論文ではマンガの内容が解説されている。マンガに目を通してから論文に進めば、研究者の解説にも俄然興味が湧いてくるという仕掛けである。人類学、とりわけ近年の人類学の動向に通じていない読者にとっては格好の入門書だといえよう。とはいえ、本書の魅力は、視覚的な工夫が施されたその親しみやすさに尽きるわけではない。マンガでは人間・異種あらゆる存在の声が響き渡り、論文では研究地域も関心も異なる多士済々の面々が自身の研究を縦横無尽に語っている本書は、「マルチスピーシーズ人類学」研究としても良質の書物であるはずだ。中江太一

マルチスピーシーズ人類学とは何か?

近年とみに人類学界隈で耳にするようになった「マルチスピーシーズ人類学」とは何だろうか。改めてこの分野の定義を確認してみよう。

編者のひとりである奥野克巳によれば、マルチスピーシーズ人類学とは、人間を唯一特権的な存在とみなす「人間例外主義」の陥穽から抜け出し、「人間と動物という二元論思考ではなく、群れとなって、絡まり合いながら現れては消え、消えては現れる多元的な生成」(33)として、人間を含めた生物たちの世界を関係の相で捉えようと試みる人類学の新たな潮流である。

このように人間だけでなく、さまざまな生き物が主役となって躍動する「共異体」として見るならば、伝統的な儀式や風習も新たな相貌を呈してくるのである。

「マルチスピーシーズ人類学」が、「人新世」をはじめとする環境問題への関心の高まりと相関しているとしても、最近のエコ流行りに乗じたものと片付けるのは早計である

たとえば、中国内陸部のオイラト人やチベットで広くみられるセテルという風習が、中国伝統のエコロジー的実践として現代的な文脈に位置付けて解釈される傾向をシンジルトはきっぱりと退けている(第二章「天寿を全うする家畜たち」)。特定の家畜を殺さずに大切に扱うセテルの考えは、エコロジー的発想とは根本的に異なっているのであって、多様な実践は多様なまま受け取らなければならないことを教えてくれるのだ。

そのような多様な実践は、グローバルな価値観だけでなく、宮本が述べるように国民国家主導の自然管理によっても脅かされている(第一章「豊穣を占うバンバラム」)。マルチスピーシーズ人類学の一つの根幹は、一元化されていく世界の中に残る、絡まり合いの多様なあり方を記述することにあるだろう。

もちろん、研究者たちは消えつつある共同体の世界観を懐古的に美化しようとしているわけではない。奥野が報告するマレーシアのプナンの人々をめぐるエピソードでは、森林伐採によって生活環境が一変したことで、人間の動物の付き合い方もまた大きく変わったことが跡づけられている(第六章「富を生み出すヤマアラシの胃石」)。高価なリーフモンキーの「胃石」に代わって、森林跡地に植えられたアブラヤシ・プランテーションに集まるヤマアラシの「胃石」が重宝され始めたというのである。

1980年代、2000年代の二つの時代が描かれたマンガからもわかるように、マルチスピーシーズ人類学は、環境の変化に伴う人間と動物の関係の移り変わりもまたその視野に収めているのだ。

他方、「マルチ・スピーシーズ人類学」と題された本書の中に、種=スピーシーズという単位を超える視点も出てきていることは注目に値するだろう。

山口未花子は、動物と会話ができるという北米先住民カスカの人々の動物との関係について、「そこには人間やクマ、ヘラジカ、ビーバーといった種による括りは時として意味をなさず、友人や家族、メディシンの契約といった個人同士が紡ぐ関係に基づくコミュニティというものがあるようなのだ」(130)と述べている。その結果として、人間と動物を同一平面上で捉える世界観が生まれるというのである。

シンジルトもセテルを解説する際に、「このとき牧畜民はその対象を「種」ではなく、「個」の視点からみている」(82)と述べているほか、日本猿を研究している島田将喜に至っては、猿一匹一匹に名前をつけて個体認識をしていることを繰り返し記している。

三人の研究者は、種を超えて、動物の個体性に注目しているのだ。われわれは、他種たとえば動物や植物について話し書くとき、個体性を識別せずに種という単位で語ってしまいがちである。しかし、他種との関わりを深めていくと見えてくるのは、個体的な関係なのかもしれない。こういった個体性への着目は、マルチスピーシーズという枠組みの限界を示しているというよりも、むしろこの若い分野がさらなる発展可能性を秘めていることの証だろう。

以上のように「マルチスピーシーズ人類学」としての本書の特徴を要約することはできるだろうが、ここからは、文学研究をしている筆者の立場から、なぜ本書のような企画が必要だったのか、またマンガという媒体を用いることでどのような効果があるのかを考えてみたい。

メイキングあるいは自身の経験を語ること

アジア、アメリカ、アフリカ、そして猿。本書の執筆者にはそれぞれ専門とする研究対象があり、着眼点も多様である。いずれの論考も「マルチスピーシーズ」の視点で貫かれているのは当然であるが、本書をゆるやかに束ねる他の力線があるとすれば、それは、新たな学問的発見や解釈そのものではなく、そこに至る過程を記すこと、あるいは自身のフィールドワークの経験をじかに語ることへの関心ではないだろうか。だからこそ、学術的な論文にとどまらず、マンガによって自身の経験と研究を表現するという本書の企画が実現したのではないかと想像する。

奥野克巳が指摘しているように、客観的・数量的に記述できない経験は、現代文化人類学の祖マリノフスキ以来の根源的な問いである。「不可量部分」と呼ばれるこの問題は、調査地域の人々の息づかいや生活感の場合もあれば、調査者が現地の人々、自然と関わる過程で味わった個人的な経験の場合もあるだろう。

この点で筆者が想起するのは、人類学と文学の関係を専門とする文学者ヴァンサン・ドゥヴァーヌの研究である。ドゥヴァーヌは、『旅よさらば L’adieu au voyage』と題された著作で、フィールドワーク先の社会の雰囲気(L’atmosphère)など言語化困難なものを伝えるために、フランスでは、アカデミックな著作とは別に、文学的民族誌「第二の本(le deuxième livre)」が相次いで出版された系譜を辿っている1注1 Vincent Dabaene, L’Adieu au voyage : l’ethnologie française entre science et littérature, Gallimard, 2010. 参考として、この研究書で引用されているフランス民族学の祖マルセル・モースによる『民族学手引書 Manuel d’ethnographie』の一節を引いておこう。

「記述的な社会学と民族学に従事する者は、同時に古文書学者、歴史家、統計学者でなくてはならない。そしてまた社会の全体をありありと描き出せるように、小説家でもなければならない」(Ibid., p. 114)。

本書で扱われるのは、文学者たちの視点も踏まえた、1920代から1960年代までのフランス人類学(民族学)の歴史である。さだめし、植民地主義にはじまり、人類学をはじめとする人文科学の学問としての自立までを追った、竹澤尚一郎『表象の植民地帝国 近代フランスと人文諸科学』(世界思想社、2001年)の続編として読むこともできるだろう。。

逆説的だが、書斎人類学からフィールドワーク主義へと移り、また宣教師や軍人らによる「アマチュア民族誌」とも距離を置き、学問として人類学(民族学)が確立されようとした1930年代にこの傾向が生まれたというのである。それは、学問的な作業では復元できない調査地域の全体性を把握する必要が求められ、またそのためにはフィールドワーカ自身の経験も記述する必要があったからであった。

それぞれ特徴は異なるが、有名どころではクロード・レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』やミシェル・レリスの『幻のアフリカ』が分析されているほか、マルセル・グリオールやアルフレッド・メトローなど1930-40年代に活躍した民族学者、戦後ではジョルジュ・バランディエやピエール・クラストルといった錚々たる学者たちが挙げられている。

本書に話を戻すなら、分析的な記述では復元できない、人間と異種の絡まり合いの「不可量部分」を表現するために辿り着いたのが、マンガという形態なのではないだろうか。もちろんこれは、文学以外にも映像人類学という手法でも目指されてきたことである。いずれにしても、こういったさまざまな媒体を駆使して、人類学者たちは客観的な分析や記述からはこぼれ落ちるものを掬い取ろうとしているのである。大石高典のマラリア・寄生虫エピソードに顕著に表れているように、フィールドワークとは文字通り命懸けであり、それだけ豊かな経験なのだろう。

模倣と身体の変容

このような文脈に本書を位置付けたとき、とりわけ印象的なのは、フィールドワークを通じた自己の変身を語ることへの人類学者の強烈な欲望が感じられることである。なかでも興味を惹かれたのは、山口、大石、島田各氏の論考であった。カナダの先住民のもとでのフィールドワークで狩猟を経験した山口未花子は、狩猟を通して自らの身体そのものの変化を感じ取っている(第三章「語り合うカスカと動物霊」)。

このように見てみると、狩猟という活動の中で私自身にさまざまなことが起こっていることがわかる。まず気付くのは、都市で生活するときとは全く異なる身体・感覚が使われているということだ。特にすべての感覚が鋭くなるとともに拡張され、動物や木々、森全体と重なるように感じられる。例えば何時間も森の中を歩いていると、足音がやがて川の流れと出会って次第に重なって森の風景の中で響き合い一つの音楽となる(136)

狩猟とは、人間が一方的に動物を仕留める行為ではなく、人間が動物になりきって動物の生きる世界に参与する経験であるというのだ。それによって山口の世界の見え方は180度変わっている。この文学的な一節ではそれが見事に表現されている。また山口は、カナダから戻ったあと、日本でも狩猟免許を取って北海道のエゾシカを追っているという。彼女にとってはカナダに滞在していないときでも、常にフィールドワークをしているといってもいいだろう。自分の身体そのものが研究対象となり、フィールドワークで変身した身体を通して、日本での動物たちとの絡まり合いも新たな目線で味わい直しているのである。

山口の論考でも言及されているレーン・ウィラースレフは、シベリアのユカギール族の狩猟観を説明する際に、人間と動物の間のパースペクティヴ(視点)の往還として描いていた2注2 レーン・ウィラースレフ『ソウルハンターズ――シベリア・ユカギールのアニミズムの人類学』(奥野克巳、近藤祉秋、古川不可知訳)、亜紀書房、2018年。。ユカギールの人々は、狩猟するとき動物のパースペクティヴを模倣し、狩る対象の世界に入り込んでいるというのである。だがそれは動物になりきってしまう「同化」ではなく、人間であり動物であるという二重の存在へと変身することを意味している。山口の身体は、動物と人間の間を行き来するばかりか、アラスカと日本の狩猟世界をも自在に行き来しているようかのようである。

島田将喜は、フィールドワーク中に殺「猿」事件という、これまでの定説とは真っ向から対立するような事件に立ち会ってしまう。「第八章 金華山『殺猿事件』の顛末」では、猿に対する無理解を悟った島田本人が、殺「猿」事件の真相に迫るべく観察と思考を重ね、新たな仮説を学会で発表するまでの過程がサスペンス風に描かれている。

そこで主題になるのも、模倣と身体の問題である。「フィールドワーカーの身体が、無意識のうちに、生活のリズムから観察中の五感の用い方に至るまでを対象の猿に合わせられていることをサル化という用語で表現しよう」(328)。しかし、これは、猿と人間の差異を無視して完全に猿になりきろうというような無謀な試みではない。できる限り猿に近づくことで、人間と猿の差異を逆照射し、一匹の猿の死を殺「猿」という殺人のアナロジー=擬人化の陥穽から救い出そうとしているのだ。

コロナウイルス禍に見舞われる現在、より生々しく感じられるのは、大石高典が語るカメルーンでの蟲体験である(第七章「人体に棲まうマラリア原虫/ロア糸状虫」)。他の研究者の絡まり合いの記述と決定的に異なるのは、内側にまで他種が入り込んでしまう点にある。大石自身、研究者の身体を研究対象とする「オートエスノグラフィー」の概念を持ち出しているように、身体が見る主体であると同時に見られる対象でもあるという二重の状態に置かれている。

そのように自分自身の身体を主題にしたときに出てくるのは、やはり変身の問題である。当初現地の医学を頼らなかった著者が、マラリアについて、グガという木の樹皮を使った薬を飲んで回復したという経験から、民族治療を受け入れる経緯にもそれが表れているだろう。そして、マラリアに続いて体内に侵入してきた寄生虫ロア糸状虫に対して、しまいには情緒まで抱いてしまうのだ。「いつの間にかなんだか『同志』のような気がしてきた」(277)。内側にまで入り込んだ蟲体験は、まさに自と他の区別が揺さぶられる経験なのである。

これまで見てきた身体の主題化という点に関して、近藤祉秋は観察者と観察対象を厳密に分けるべきだという見解に同意しながらも以下のように述べている。

自分の身体を実験台として、諸存在が作り出す世界に巻き込まれることで、新しい視野が開けてくる。人々の認識を自分の中に吸収することを目指すのではなく、人と動物、精霊といった存在が織りなす網の目に巻き込まれることで身体的存在として自らが変化しうる(177)。

フィールドワーカーの身体変化の記述を積極的に評価するべきだというのである。筆者はかつて、シベリアでフィールドワーク中にヒグマに襲われたフランスの人類学者ナスターシャ・マルタンの『野獣を信じることCroire aux fauves』(2019, 未訳3注3 Nastassja Martin, Croire aux fauves, Verticales, 2019.)という小説風の物語を紹介したことがある。その作品でも、研究に伴う危険が実際に自らに降りかかってくることで、研究者(西洋人の世界観)と研究対象(クマを含めたシベリアの世界観)の境界線が消え去り、動物と人間が同一平面上で絡み合う、シベリアのコスモスの中に一挙に没入してしまう感触が描かれていた。

本書を読んでいると、人類学的実践の根本には、そもそも模倣があるのではないかと思わされる。フィールドワークも、研究対象の民族を客体として観察するだけでなく、その世界に参与することが求められるはずだからだ。その際に重要なのは、模倣対象の視点の獲得であり、それに必然的に伴う身体の変容なのだろう。研究を通じて研究者が心身ともに変身するならば、研究の全貌を表現するためには、研究者自身の変化も記述することが不可欠になってくる。本書でも何度か言及されているウィラースレフの模倣論も、なんだか人類学者自身(ないし人類学の営み)を描いたものなのではないかと思われてくるのは気のせいだろうか。

人類学とフィクション

おそらく、人類学の領域でフィクションが問題となるとすれば、民話研究などフィクションそのものを研究している場合(フィクションの人類学)を除けば、フィールドワークを観察する際の研究者の主観性、またその知見を文章にする際に必然的に介入する言語の恣意性の問題だろうと思う(人類学というフィクション)。

そのような経験科学に伴う難問に対して、主観性なき歴史記述、社会記述はありえないとポストモダン哲学風に応答するのは容易である。だが、近藤宏による第五章「ブタを探して」と題されたマンガは、経験科学には必然的にフィクションが介在するという考えから一歩進んだ大胆なアプローチを試みている(フィクションによる人類学)。

パナマの先住民エンベラを描いたこのマンガは謎めいた短編小説のようでもあり、物語の続きがあるなら、スペインによる植民地化の歴史の闇を暴きながら、先住民の自然との関わりを描く壮大な小説の序章にもなりそうなものである。なぜ、自らのフィールドワーク経験をあえてフィクションの形に昇華させたのだろうか。近藤宏はこのように言っている。

出来上がった叙述の内容をそのまま経験した人はいないという意味ではフィクションだが、数多くの移民たちの経験的エピソードが幾重にも織り込まれたそのストーリーは、彼らが生き抜いたリアリティを伝えている(202)

このマンガの物語は、逃げた豚を追いかける人物が、植民者による金鉱開発を襲撃する元奴隷のギャングに出くわすというものである。エンベラの豚の森への逃亡を黒人逃亡奴隷と重ね合わせたこの仕掛けは、筆者が現地で感じ取った「風景と過去の結びつき」を喚起するためにどうしても必要だったのだ。「主人公がブタを探して、その後を追うというストーリーラインは、こうして、ブタの逃走線を浮かび上がらせながら、植民地期の過去を潜ませる風景であるダリエントの森のイメージと、多種多様な存在との絡まり合いを織りなす脱支配の運動」(215)なのである。

研究者自身が現地の人から話を聞き、歴史に触れながら得た断片を統合して、エンベラの世界の全体像を提示するには、フィクションが最善の方法だと考えていたのだろう。虚構こそ、リアリティを生むのだという言葉が、人類学者の口から出てくるとは全く不意をつかれてしまった。

翻って、文学に目を向けるなら、フィクションとは何かという問いが先行し、嘘と区別するために、フィクションとは作者と読者との契約あるいは相互了解として考えられていることが多い。そのせいもあって、虚構化することの目的と意図――フィクションとして世の中に流通させるという意味ではなく、虚構として提示することでしか得られない何か――という機能的な観点からはあまり考えられてこなかったように思われる。

近藤宏が言及していたディディエ・ファッサンなどの議論を参照して、人類学の立場からフィクションがどのように捉えられていたのかをさらに考える必要を痛感した4注4 フィクションと人類学の関係に関しては、フランスの人類学の専門誌 L’Homme には「フィクションという真実」(« Vérités de la fiction »)と題された特集号がある(L’Homme, nº 175-176, 2005)。。

その点では、近藤祉秋が述べていたことも一つのヒントになるかもしれない(第四章「文化キャンプと古老たちの教え」)。

アラスカのある神話には、向こう岸に行きたいのに泳げないヤマアラシがビーバーの背中に乗り運んでもらうが、その際にヤマアラシは腹に、ビーバーは背中に汗をかいて脂肪が流れ出してしまうという話がある。これは、ヤマアラシの腹とビーバーの背中に脂肪が少ないという狩人には欠かせない知識を説明しているという。

近藤祉秋は神話と狩人の知恵の類似性に関して、「内部アラスカでは、外部者から見れば荒唐無稽にも見える神話モチーフは、狩猟漁撈民としての生業活動での身体経験との相関関係にある」(172)と指摘している。神話があくまで非現実的な虚構とされ、現在の世界とは分断されたものと考える現代の世界観とは違い、神話ないし民話が日常経験と交差しながら現実を作り上げていく世界観においては、フィクションのあり方もわれわれの考えとは大きく違っているかもしれない。

しかし、よくよく考えてみれば、これは必ずしも非西洋的、非近代的な世界観特有というわけではないだろう。おそらく現代においても、小説やマンガを読む人は、それを日常経験にフィードバックして自らの経験世界を構築しており、フィクションと現実は相互的なあるいは往還的に作用しているはずなのだ。フィクションをそれ自体独立したものとして理解するだけでは物足りないことを再認識させられた。

拙稿を締めくくるにあたって、序文で奥野克巳が参照していたヴァル・プラムウッドの言葉を見てみよう。

作家は、私たちが別の考え方をする手助けをしてくれる最も優れた存在である。……私は何も、庭の奥に妖精を発明することについて話しているのではない。それは、私たちの文化の中に、生き生きとした感性と語彙のためのスペースを作って、自然を力強く、行為主的で、創造的であるとして経験することに対して開かれていることなのである(5, Val Plumwood, “Nature in the Active voice”, Australian Humanities Review vol. 46, 2009, p. 125)。

プラムウッドによれば、文学が自然を語るとき、その鋭い感性と研ぎ澄まれた言葉によって、われわれの目を開かせてくれるという。しかし、マルチスピーシーズ文学は、まだ十分に発掘されていないように思われる5注5 マルチスピーシーズ文学、小説について、本書の執筆者でもある近藤祉秋氏は、『多和田葉子の『雪の練習生』(2011年)をあげている(近藤祉秋、「悩める現代哺乳類のためのマルチスピーシーズ小説――多和田葉子『雪の練習生』を読む――、『たぐい』vol.3、6-16頁)。古典的な作家としては、『白い牙』(1906年)などを書いたジャック・ロンドンなどが代表例になるかもしれない。近年の作品としては、樹木と人間の関わりを多様な人物の視点から描くリチャード・パワーズ『オーバー・ストーリー』(木原善彦訳、新潮社、2019年)などが興味深い一例だろう。。人間以外を主人公にするとつまらないと言われ、あるいは低俗な作品扱いされる傾向にある文学であるが、世界の捉え方が変容すれば文学そのものも変わるはずである。

序文では、『もやしもん』や『テラフォーマーズ』といった作品がマルチスピーシーズマンガとして取り上げられていた。ブラムウッドの文学への肯定的な見解を励みに、文学研究者としてはますますマルチスピーシーズ文学の鉱脈を見出す意欲を掻き立てられた。

![Read more about the article ノン・エクスクルシーブ・ニューヨーク[第3回]/大崎晴地](https://www.ibunsha.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/12/16-768x513.jpg)