マルチスピーシーズ人類学の可能性

──生物と非生物の境界を超えて

奥野克巳 × 近藤祉秋 × 箭内匡

前編

マルチスピーシーズ人類学の展開

編集部より

本記事は2022年12月27日、下北沢の書店「本屋B&B」で行われたオンライン・イベント「マルチスピーシーズ人類学とは何か?」を再構成したものの再録である。本イベントは、『思想』2022年10月号(岩波書店)の刊行を記念するものであり、同号では「マルチスピーシーズ人類学」が特集された。

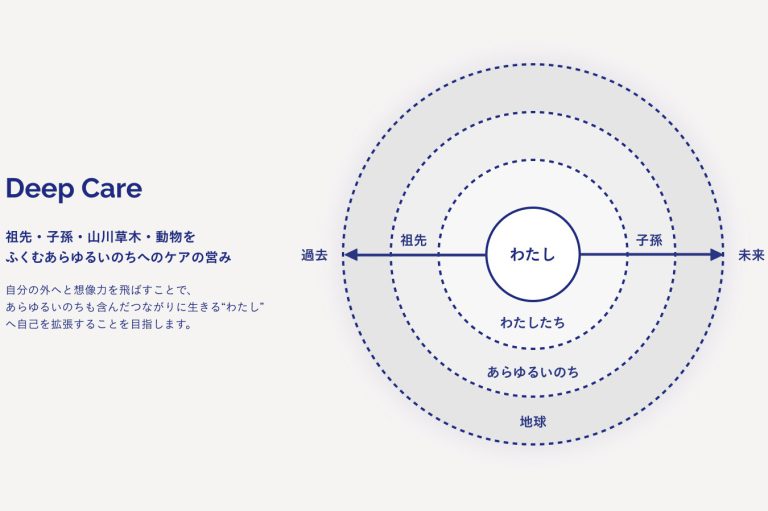

これまでの「人間」中心の文化と自然への認識を、多種(マルチスピーシーズ)間との関係の網の目の中に置き直すことで、人類学のみならず、多くの学問がとらわれていた「人間中心主義」という陥穽を脱しようとするマルチスピーシーズ人類学/民族誌は、近年、ポスト・ヒューマンやノン・ヒューマンの思想潮流とともに、注目される先端分野のひとつである。地球温暖化という人間の行為がそのまま、あらゆる種の存続不可能性へと繋がっている現代的危機において、人類を含めた多種同士の関係をつぶさに追う学問は、ますます重要になってくると言えるだろう。

「本屋B&B」で開催されたイベント「マルチスピーシーズ人類学とは何か?」では、『思想』「マルチスピーシーズ人類学」特集の寄稿者である奥野克巳氏、近藤祉秋氏、箭内匡氏を招き、白熱したトークが展開された。

本再録記事では、前編と後編に分け、今回は前編「マルチスピーシーズ人類学の展開」を掲載し、次回、後編「種の絶滅という問いかけから、マルチスピーシーズ的な希望へ」を掲載する。

小社HPへの再録に快く応じてくださった、本イベントの企画者である教育評論社の清水恵氏、ならびに『思想』の本特集を担当した岩波書店の福井幸氏、そして「本屋B&B」の皆様に厚く御礼申し上げたい。

日本におけるマルチスピーシーズ研究の始まりとその展開

近藤: 私自身、当初の研究の関心は、北米先住民の動物分類やシンボリズムについてでした。もともと、ネイティヴアメリカンの本や野鳥観察が好きな子供だったのですが、それが高じて北米先住民社会をフィールドとした象徴人類学や民俗生物学の研究をしたいと考えていました。ただこれらの研究では、「分類」ということからもわかるように、「自然」があり、それに対して「文化」の側が分類し意味づけるというような、「連続的な自然」に対して「文化」が「非連続性」を導入するという構図・考え方がよく見られました。とりわけ象徴人類学や民俗生物学の古典的な研究が発表された1960〜70年代の時点ではこのような考え方が根強かったようです。

ところが、大学院に入ってから、奥野さんたちが行っていた「自然と社会」研究会に参加し、近年の人類学は、自然と文化という二元論自体を考え直していく潮流に移行しつつあることに気がつきました。

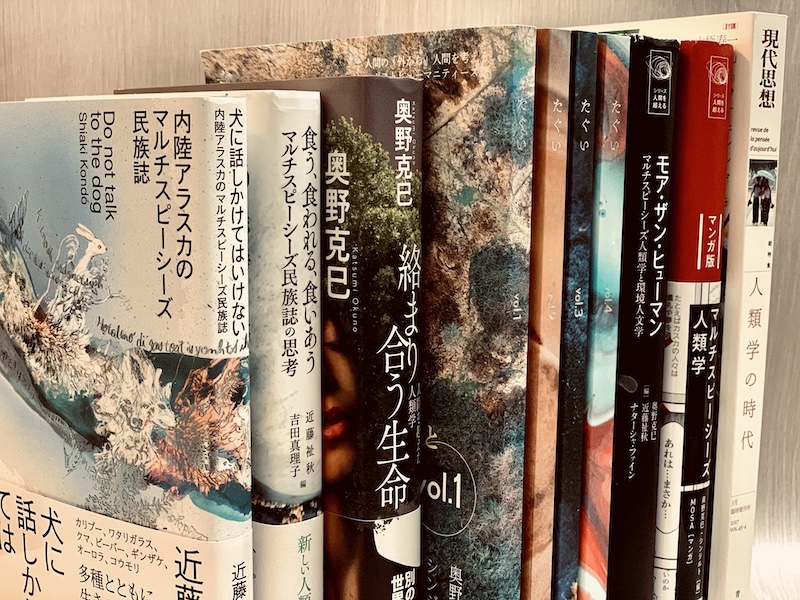

箭内さんが非常に詳しいと思いますが、フィリップ・デスコラの議論などもその研究会で知り、読みました。自然と文化について再考するようになった新しい人類学の流れを知る中で、アラスカ大学に行き、内陸アラスカ先住民の調査を始めたのですが、フィールドワークを終えて帰国した頃、日本では奥野さんたちによるマルチスピーシーズ人類学研究会がちょうど始まっていて、私も参加することになりました。その頃から考えると、今日ではマルチスピーシーズに関する研究書も複数刊行されています。亜紀書房からは『たぐい』という雑誌が刊行され、さまざまな隣接領域・分野から、多くの批評・論評もいただきました。

ただ、マルチスピーシーズに対する批判について、うまく交通整理ができていないという印象もありました。例えば、日本では、マルチスピーシーズ民族誌/人類学と言うと、『森は考える:人間的なるものを超えた人類学』(亜紀書房)で知られるエドゥアルド・コーンの人類学のことだという固定されたイメージを抱いている場合が多いのではないかと思います。

そもそも、マルチスピーシーズ研究自体は、アメリカの人類学の中から始まってきた潮流です。マルチスピーシーズ人類学を簡潔に説明するとすれば、人間社会のみ、もしくは「人間」と「自然」を切り分けたまま検討するのではなく、人間が多種と絡まり合っていることを念頭に置きながら行う研究だと言うことができます。こうした流れが、これまでの日本の人類学、あるいは存在論的転回を含む関連する動向とどう繋がるのかは大変気になるトピックのひとつです。今回の『思想』での特集を編むにあたって、マルチスピーシーズに対する批判を検討しながら、そうした批判と対話をすることによって、日本におけるマルチスピーシーズ研究の今後を展望していきたいと構想していました。

奥野:まず、マルチスピーシーズという言葉について、まだ馴染みのない方もいると思うので簡単に説明しますと、「多種」もしくは「複数種」という意味です。ヒトという生物種を含め、多くの種、たくさんの種という意味合いです。マルチスピーシーズ民族誌/人類学では、よく「絡まり合い(entanglement)」という言葉を使いますが、たくさんの種が相互に絡まり合いながら生き死んでいくプロセスが存続するというイメージでもって捉えていただければと思います。そのプロセスの中に、人間とその影響を入れて考えるわけです。

ここからは、私自身がどのようにマルチスピーシーズ人類学に向き合い、この分野に分け入っていったかをお話しした上で、日本におけるマルチスピーシーズ民族誌/人類学研究の経緯についてもお話しできればと思います。

私が調査しているのは、東南アジアの赤道直下のボルネオ島です。2006年から、ボルネオ島の狩猟民であるプナンの人たちのところへ通っています。当初は、狩猟をテーマに調査していたのですが、そもそも狩猟とは基本的に「人間が動物を殺す」ことです。それは人間と動物の関係で言えば、断絶している。非連続性という観点から語り得るものだと言えばいいかもしれません。しかし、プナンと動物の関係性は決してそれだけではありませんでした。彼らにとって、人間と動物は非連続ではなく、豊かな連続性のうちにあったのです。

プナンの神話の中では、動物が豊富に語られていたり、あるいは動物に対するさまざまなタブーがあったりすることなどを考えると、人間と動物の連続性が強いようにも感じました。プナン語が理解できるようになってから彼らの話を聞いていると、人間について話しているのか、動物について話しているのか、わからないことがよくあります。次第に、人間と動物が入り混じった形で、プナンの暮らしが出来上がっていることがわかってきました。

一例を挙げてみましょう。プナンには猿の名前を冠した鳥がいます。リーフモンキーという猿に対して、リーフモンキー鳥という鳥がいる。また、テナガザルに対して、テナガザル鳥という鳥がいる。こうした鳥たちは、樹上で猿に人間の狩猟者が近づいていることを知らせて猿の命を救うのだと、プナンの人々は考えています。リーフモンキー鳥はいつも人の猟の邪魔をするとプナンは言います。

猿と鳥と人間(狩猟者)という三者の関係は、複数種の「絡まり合い」というマルチスピーシーズ人類学の枠組みで考えると了解できるということが、後々になってわかってきました。

最初のプナンのフィールドワークを終えて、ボルネオ島から日本に帰ってきたのが、2007年のことでした。その後、私が代表者となって、科研費による研究プロジェクトを続けていったのですが、2008年から2011年にかけて「人間と動物の関係をめぐる比較民族誌研究」、2012年から2016年にかけて「動物殺しの比較民族誌研究」を進めました。その後、2017年から2021年にかけて「種の人類学的転回:マルチスピーシーズ研究の可能性」と題したプロジェクトを計画・実施しました。この間に、科研費のプロジェクトとは別に活動していたのが、先ほど近藤さんもおっしゃった「自然と社会」研究会でした。活動自体は2008年から2009年の1年ほどでしたが、この研究会では、まだマルチスピーシーズというものがなく、主に、存在論の人類学に関する文献を集中的に読むというようなことをやっていました。

その後、2010年にカークセイとヘルムライヒ(ヘルムライク)による“The Emergence of Multispecies Ethnography”という論文が、Cultural Anthropology誌で発表されました。それは、マルチスピーシーズ民族誌/人類学の記念碑的な論文と位置付けることができるでしょう。後に、『現代思想』誌上で、近藤さんによる日本語訳が掲載されました(S.E.カークセイ+S.ヘルムライヒ「複数種の民族誌の創発」『現代思想』2017年3月臨時増刊号「総特集=人類学の時代」青土社)。マルチスピーシーズ民族誌/人類学は、今から10年少し前に誕生した、比較的短いスパンで発展してきた研究ジャンルだと言えます。

これを受けて、2016年前後から、マルチスピーシーズ人類学研究会という研究会を有志で立ち上げて、一部科研費のプロジェクトとして、2022年の3月までに合計61回の研究会を開催しました。マルチスピーシーズ人類学だけでなく、環境人文学という学際領域にも視野を広げたというのが、その研究会の大きな特徴でした。

振り返ると、2011年から2012年頃は 「動物殺し」を含めて、人間と動物を二項対立的に捉える発想からは抜け出ていなかったわけです。マルチスピーシーズ民族誌/人類学の誕生を受けて、そこから一歩踏み出して、多種の絡まり合うさまをめぐる調査研究へと移行しました。マルチスピーシーズ研究とその周辺領域の研究者や実践家などに参加してもらいながら、その後、『たぐい』という雑誌も、2019年から2021年の間に4冊、刊行しています。

また、この間のマルチスピーシーズ研究のプロジェクト成果として、以文社では「シリーズ人間を超える」と題した叢書の中で、『モア・ザン・ヒューマン:マルチスピーシーズ人類学と環境人文学』『マンガ版マルチスピーシーズ人類学』という書籍を刊行しました。また、近藤さんは、吉田真理子さんとともに『食う、食われる、食いあう:マルチスピーシーズ民族誌の思考』(青土社)というマルチスピーシーズの論集を編まれています。単著では、2022年に私は『絡まり合う生命:人間を超えた人類学』(亜紀書房)を、近藤さんは『犬に話しかけてはいけない:内陸アラスカのマルチスピーシーズ民族誌』(慶應義塾大学出版会)を刊行しました。

この一連の流れの延長上に、今回の『思想』での特集がある、と言えます。

自然をめぐる文化/社会人類学の2つの波

奥野:ここからは私自身のマルチスピーシーズ人類学の展望についてお話しさせていただきます。『思想』に掲載された箭内匡さんの論考「多種民族誌から『地球の論理』へ」が、マルチスピーシーズ人類学を改めて位置づけ直す際に、有効な枠組みを示してくれていると思います。

その中で、自然をめぐる文化・社会人類学には、大きく分けて、第一波と第二波があったのだと分析されています。箭内さんによれば、自然をめぐる文化・社会人類学の第一波とは、「自然の人類学」、あるいは「存在論的」人類学です。それは、1990年前後からで、後に「人類学の存在論的転回」の名とともに知られるようになった人類学のことを指します。そして、その後、2010年頃から始まったマルチスピーシーズ人類学が、第二波です。

箭内さんの整理で考えると、第二波というのは、ダナ・ハラウェイの思想・哲学を導入することで、生物学的人類学と共存しつつ立ち上がってきたものであり、そののちに第二波と第一波との間で混血が生じたということになるのだろうと思います。第二波は生物学と交錯する領域であり、それが遡って第一波の綿密なフィールドワークや現地の自然観に寄り添うような方向性と混血が生じた。箭内さんのこの見取り図の提示は、とても的確にこれまでの流れを言い当てています。

ハラウェイは、ファクトをサイエンスフィクションに開いていくような研究者であるとみることができるわけですが、マルチスピーシーズ人類学は、こうしたハラウェイの思想・哲学に導かれるとともに、西洋近代の枠組みを乗り越えるために、「自然の人類学」あるいは「存在論的」人類学と混淆したという見方ができるのだろうと考えています。

これをより大胆にまとめるならば、第一波・第二波を経るというのは、単なる「足し算」ではなく「掛け算」のようなもので、「第一波×第二波=ジオロジー」、つまり「地球の論理」になるという、そういう見立てを箭内さんはされているのではないかと思います。

この分類で言えば、箭内さんは第一波のほうをずっとやってこられたということですが、私自身はある時期から第二波のほうを中心的にやってきたわけです。そこで、第二波から第一波を振り返り、血肉とするならば何が可能かを考えてみたいと思います。

まず、第二波が立ち上がった2010年代に、第一波の研究が何をやっていたのかを見てみましょう。代表的な人物として、ブリュノ・ラトゥールを取り上げてみたいと思います。ラトゥールは2022年10月に亡くなったのですが、彼の最晩年の仕事としては、2015年以降、Facing Gaia(『ガイアに向き合う』、原著2015年、邦訳:川村久美子訳、2023年、新評論)やDown to Earth(『地球に降り立つ』、原著2017年、邦訳:川村久美子訳、2019年、新評論)、Critical Zones(原著2020年、未邦訳)があります。気候変動をめぐる一連の著作群を世に送り出しています。

ラトゥールの仕事を、「存在論的」人類学あるいは「自然の人類学」を代表するものとして見ることができるでしょう。彼の研究をごく簡単に紹介すると、気候変動をめぐる科学と政治の問題に取り組んだのだと言えます。「グローバル化」のベクトルと「ローカル化」のベクトルのせめぎ合いが支配的である現代世界において、そこから抜け駆けをして私たちを置き去りにしたのが、アメリカのドナルド・トランプ前大統領だったとラトゥールは見ます。トランプは気候変動など虚構に過ぎないと主張して、アメリカはパリ協定(2016年)から2020年に離脱しました。ラトゥールの見立てでは、トランプは、「世界の外側」に行こうとしたのです。

こうした現代世界の科学と政治の分析の後、ラトゥールはジェームズ・ラブロックのガイア仮説を手掛かりとして、地球に降り立って、地に足をつけて、「テレストリアル」に向き合うべきだと主張します。

テレストリアルとはいったい何でしょうか。それは、地球という物理環境と生物活動が相互依存し合いながら生成する大地のことであり、地上的存在のことです。テレストリアルという概念には、「アニメイテッド」、すなわち「命あるもの」に私たちが向き合って、それを今一度見つめ直すべきだという視点が含まれています。

テレストリアルに関する現象は、大地と地質基盤の間のわずか数キロの厚みしかないごく薄い空間で起きています。それは「クリティカルゾーン」と呼ばれます。そのクリティカルゾーンで、「生きる」、life、あるいはbeing aliveがどういうことであるのか、人間と非人間を含むあらゆる存在が暮らしているさまを取り上げて見ていく必要があるとラトゥールは主張しています。

このことが、開発を目指す「第一のアトラクター」である「グローバル化」でも地域的な旧来の暮らしを指向する「第二のアトラクター」としての「ローカル化」でもなく、かと言って、トランピズムのような「第四のアトラクター」の方向に行き過ぎてしまうのではなく、テレストリアル、つまり第三のアトラクター」にとどまって、地球、つまり大地に降り立つことなのです。

また、ラトゥールは研究だけでなく、現代アートの分野で積極的に展覧会を催したりしています。観測所を通してクリティカルゾーンの構成要素をモニターしながら、地球上で生き、地球に生かされ、地球を変化させるということを体験的に気づいていくことが必要だとも考えていたようです。

地球を、物理的環境と生物活動の相互生成と捉えることの重要性を説きながら諸活動を先導したラトゥールの問題提起については、さまざまな応答がありますが、ここでは、ほかの学問領域でも、ラトゥールと同じような見方が同時発生的に出てきている状況を見てみましょう。

大地と人間という二分法を問題視する文化地理学では、ケイトリン・ユソフによって「地質学的生(Geological Life)」という概念が打ち出されています(Yusoff, Kathryn “Geologic life: prehistory, climate, futures in the Anthropocene”, Environment and Planning D: Society and Space 2013, volume 31: 779 – 795)。人間は大地を形成する存在であり、かつまた大地や鉱物によって作られる存在であるとして、人と鉱物の相互作用に重きを置くのです。

それに対して、マルチスピーシーズ人類学、あるいはそれを含めた学際的領域としての環境人文学でもまた、「テレストリアル」そのものではありませんが、それと類似する問題意識から調査研究が行われてきています。『思想』の「マルチスピーシーズ人類学」特集の次の号で特集された「環境人文学」特集の中で、その点で、私が注目するのは、デボラ・バード・ローズの「流れる水の技法:オーストラリア先住民の『適合』の詩学」です。この論文も大地を取り上げています。

乾燥したオーストラリアの大地では、最もはかない参加者である河川の「脈動」に応じるように、生あるすべての者たちが行き交い、やがて戻ってくる。流れたり湿地化したり干上がったりする水の活動が、砂漠の生を構成する。雨が降ると集団が合流し、受胎後に新たな生命が誕生する。水の流れが止まっても、人々はダンスを踊り、歌を歌う。

これを『地球に降り立つ』のラトゥール流に読み解くならば、水を中心に地上の諸存在が「分散的に」、つまり人間中心的にではなく、依存し合いながら、生を紡ぎ出していく「発生システム」が描き出されているとみることができるでしょう。ラトゥールの言う「発生システム」は、「依存」を原理として、人間に「分散的な役割」を与えます。それは、人間のためだけに資源を利用したり、商品生産したりする「生産システム」ではなく、複数のテレストリアルの「発生」を関心の対象とするのです。

このようなラトゥールの晩年の仕事とそれに対する隣接学問領域の共鳴というべきものを概観すると、自然をめぐる社会・文化人類学のうち、「自然の人類学」(第一波)と「マルチスピーシーズ人類学」(第二波)は、今後ますますその境界がぼやけて、曖昧なものになってくるのではないかと思われます。『思想』のマルチスピーシーズ人類学特集の「序論」では、近藤さんが「狭義のマルチスピーシーズ」と「広義のマルチスピーシーズ」と述べていて、それとほとんど同じことなのですが、広義のマルチスピーシーズ人類学のほうへと開かれていくといった展望を今、私は感じています。

さて、最後に再び、自分のフィールドであるプナンの話に戻します。プナンの住むボルネオ島には、今から8000年前の白亜紀後期に形成された地質の上に熱帯雨林が広がっています。これまで私は、この熱帯雨林を中心に、マルチスピーシーズの絡まり合いを主題化してきたのですが、もう少し、その「悠久の時間」を視野に入れて、「石灰岩や砂岩、積岩の上に住んでいる人間」というような観点で見ていくこともできるのではないかと考えています。

プナンは動物に対するタブーを持っており、そのタブーを破ると雷のカミが人間を「石化」させ(petrify)、人の姿形をした岩石が残っているとされる場所があります。動物、天候、石、人間が絡まり合って、世界は動いているのです。

人が石になることとは逆に、石が人に影響するというようなことも考えられます。ボルネオの熱帯雨林には「塩なめ場」という場所があって、動物たちが塩を舐めにやって来ます。プナン語ではスンガンと呼んでいますが、彼らは、そこで野生獣の待ち伏せ猟をします。動物たちは、ナトリウムを摂取することで、身体の浸透圧を調整したり、筋収縮を司ったりする機能を保っています。塩舐め場があることで、動物たちが生かされている側面があります。こうした獲物を食べることで、人間は身体に含まれたナトリウムを補給することができるようです。その意味で、鉱物は動物や人間を生かしているのだとも言えるでしょう。

また、プナンは森の「たたら衆」です。刀鍛冶がうまいのです。砂鉄を森の中で見つけて、山刀鍛冶を始めたという神話もあります。

イメージと自然から人類学を捉え直す

近藤:奥野さんがどのようにマルチスピーシーズ研究へ入っていったかというお話から始まり、マルチスピーシーズ研究の今後を占うような展望も含めながら、ご自身の研究関心をお話しいただきましたが、箭内さんからもどのようにマルチスピーシーズ研究を考えるか、お話しいただけますか。

箭内:日本におけるマルチスピーシーズ人類学は、まさに奥野さんと近藤さんが牽引してきて、この分野では、その他にも鈴木和歌奈さんや吉田真理子さんのような先端的な研究者の方がいます。私はというと、自分流のスタンスでやってきた人間で、今回の『思想』の「マルチスピーシーズ人類学」特集でも、そういう立場から論文を書かせていただきました。

奥野さんは人類学の原点であるフィールドワークから、マルチスピーシーズ人類学の展望についてお話しいただいたと思いますが、それを相互補完する意味も含め、私の方はむしろ理論的な方向からこのテーマに近づいていったというお話を少ししたいと思います。

私が大学院生の頃にはレヴィ=ストロースが流行していた時代で、やはり南米に行きたいと思い、アマゾンにも行ったのですが、さまざまな理由から最終的に一番長く調査したのはチリの先住民マプーチェについてでした。そこでフィールドワークをしていて、その経験から次第に文化人類学という学問自体を根本から組み変え、考え直さないと駄目だと考えるようになりました。それ以来、30年くらいの歳月をかけて考えたことをまとめたのが、せりか書房から刊行した『イメージの人類学』です。この本ではイメージと自然がキーワードになっていますが、後半は自然の人類学にほぼ当てられているという構成になっています。

そもそも、文化人類学という学問が人間を探究するもので、文化や社会を扱うのではないか、どうして動物や鉱物の話をしているのかと疑問に思う人もおられると思います。それは確かに正当な疑問です。

まさに20世紀の文化人類学というのは人間を中心とした学問でした。さまざまな文化・社会があり、それぞれの文化・社会において、それぞれの自然の見方がある、ということで、自然について語るとしても、結局は人間の問題を中心に議論しているというのが、20世紀の人類学だったと言えます。

それが1990年代から2000年代となり、次第に、かつてのように文化や社会を中心概念にしているのでは駄目なのではないかと考えが方々から出てきた。もちろん、文化的なこと/社会的なことというのは存在していて、それは大事なのですが、もっと視野を広げていかなければいけない。そう考えたときに、その周囲には「自然」があったり、手前には「身体」があったり、「自然」の横には「科学技術」があったり、ということに気づき、それに正面から取り組み始めたのが、人類学の大きな流れだったと思います。

また、1990年代とはグローバル化の時代でもあり、さまざまな文化が混じり合っていく時代で、個別文化というのはなかなか議論しにくくなりました。それはインターネットが広がった時代でもあります。新しいテクノロジーが次々と出てきて、その中で、新しい人類学が出てくるようになります。

先ほど近藤さんも触れられたフィリップ・デスコラやエドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロは、いずれも南米先住民の研究者なので、私も昔から読んでいたのですが、彼らが提起していった新しい人類学の流れも踏まえながら、それを私自身が別途考えていたイメージの問題とも組み合わせ、「イメージ」と「自然」をキーワードにして書いたのが、『イメージの人類学』でした。

いま「新しい人類学」と言いましたが、もう一方で、全く新しいことかというと、そうではないような気もします。というのも、人類学のフィールドワークにおいて、「自然」は常に重要だったはずだからです。

20世紀の人類学者は文化や社会の概念を中軸にして様々な議論を展開しましたが、実際には、フィールドの現場で、文化そのもの、社会そのものが前面に出ているわけではありません。現地の人々がいて、物があって、自然があって、あるいはさまざまな人工物があって、そのような全体があって、というような全体を把握し、その上でそれを文化や社会という言葉で抽象化していたわけです。ですから、もっと素直にフィールドに在るものを捉えていくならば、当然ながら動物や自然、人工物といったさまざまなものが入ってきます。

奥野さんが2006年にプナンへ行き、動物と深い関係を営む人々の姿を非常に鮮明に受け取ったということは、まさにそうした文化や社会のバイアスが外れて、自然そのものと向き合うようになったのではないかと思います。

ここで、「自然」という言葉について、大事な点だと思いますから、触れておきたいのですが、一般的に自然と言えば、自然と人間、自然対人間というように、人為的なものと対立的に捉えることが多いわけです。「自然の人類学」の議論においても、そのように捉えられる部分もありますが、私自身はそういう対立を抜いてしまい、広義の「自然」について考えるのが良いと思っています。人間も人為的なものも結局は自然から出てきたものです。例えば原子力に関する科学技術は人為的なものの極致のようなものですけれども、そもそも核反応は自然の中に存在している――自然から人間が出てきて、自然の中にある核反応を操って使っているに過ぎないという意味では、結局それも自然の中にある。このような広義の「自然」、全て自然だと考えてみるわけです。

そうすると、動植物や微生物など、さまざまなものがありますが、機械やAI(人工知能)というものも、自然の問題であり、そういう意味で、「自然の人類学」というものは、現代の人類学全体を指しうるのではないかと思っています。

ただ、欧米の学者は、「自然」というものを割と狭い意味で取りがちなところがありまして、広義の「自然」のような使い方はあまりしないところがあります。そういう意味では、広い意味での自然という捉え方は、おそらく日本人にとってはさほど問題ではない、抵抗がなく、むしろ日本発の「自然の人類学」だからこそ、論じやすい点もあるのではないかと思います。

生物学/地質学への関心から植物人類学へ

箭内:少々脱線しましたが、マルチスピーシーズに近づけていくと、私自身は『イメージの人類学』の後半で、奥野さんが先ほどおっしゃった第一波、デスコラやインゴルド、ヴィヴェイロス・デ・カストロ、ラトゥールらの、一般に存在論的人類学とも呼ばれる流れを踏まえて論じています。存在論的人類学の論者には、私と同様に南米の研究者が多かったということもあり、マルチスピーシーズ民族誌自体には私は正面から取り組んではいませんでした。

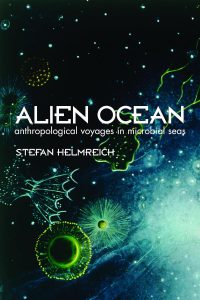

ただし、マルチスピーシーズの中で重要な位置を占める、ステファン・ヘルムライクの仕事には引き込まれるものを感じていました。奥野さんの話にも出てきた、2010年のマニフェスト的な論文――近藤さんが翻訳されましたが――はヘルムライクがカークセイと共著で書いたものです。ヘルムライクは当時、既にキャリアのある人類学者で、それまでに2つの大きな民族誌を書いていました。彼はカークセイとの共同論文が発表される1年前の2009年にAlien Ocean: Anthropological Voyages in a Microbial Seaという本を刊行しています。これは、未知の世界である深海へと潜っていく科学者たち(海洋生物学者、海洋微生物学者など)の営みを追いかけていく科学技術人類学的な民族誌ですが、これに大きなインパクトを受けました。ヘルムライクの議論も非常に面白かったのですが、そこで論じられている生物学そのものが実に面白かった。

海底火山が噴火しているような極限環境に微生物が住んでおり、とんでもないことをやっている。普通の遺伝学的に言うと親から子へと遺伝子が伝えられていくわけですが、細菌などはお互いに遺伝子を交換してしまう。水平伝播と呼びますが、そのような常識を外れるようなことが、生物の世界の中では起こっている。これまでの固定観念を崩して、最近の生物学は非常に細やかに、動物や植物のコミュニケーションなどを捉えている。実に興味深く、ヘルムライクが紹介している生物学の知見に影響を受けて、自分でも生物学を勉強し始め、その過程で植物の問題に関心を持ち、「植物人類学」というようなことをやったりしていたのです。

その中で、いわゆる存在論的人類学に近い立場から出発したものの、気がつくとマルチスピーシーズ人類学と似たようなことをやってきたという面は確かにあり、今回の『思想』の「マルチスピーシーズ人類学」特集に際して、ではマルチスピーシーズ人類学ときちんと向き合ってみよう、と思って書いてみたのが私の論文になります

私の場合、植物(学)と地質(学)を扱っているわけですが、植物のほうで言うと、狭義のマルチスピーシーズである「マルチスピーシーズ民族誌」では、少なくとも出発点においては、動物(学)を中心に考えられている傾向がありました。ヘルムライクは微生物ですが、ダナ・ハラウェイは動物に対して決定的に重心を置いています。動物は割と人間に似た存在で、個体というものがはっきりとしていて、人間と類比的に考えやすい。(微生物ももう一方でありますが)マルチスピーシーズ民族誌が動物を中心にスタートした面は確かにあると思います。

ここで、植物はというと、動物と違って人間と非常に異なっている。端的に言えば、動物を二つに割ると両方死んでしまいますが、植物は二つに割っても両方とも生きている。根本的な違いがあるわけで、植物について考えていくと全く違う視点が開けてきます。また、植物がなければ動物は生きていけないという点も見落とせません。植物が全てお膳立てしてくれて、私たちは生きている。動物について考えると、「人間と動物を対等に考えなければいけない」という考えに向かいがちですが、植物について考えると、人間も動物も植物に全面的に依存しているわけで、もとより植物のほうが圧倒的に大きいわけです。その意味で、いかに植物に人間が依存しているかをあらためて認めていくと、違うポジションになっていく。

もうひとつ、『思想』で触れた地質学についてお話ししますと、植物を考える中で土についてもよりよく知る必要が出てきたので、植物学を学ぶ延長線上で、地質学の勉強も始めました。自分なりに学んでいく中で、マグマのような地面の下にあるもの、また火山の噴火などについて、考えるようになりました。

例えば巨大火山が噴火すると、噴出した火山ガスが成層圏にまで届き、地球全体を覆って、地球そのものが寒冷化してしまう可能性もあるわけです。もし、世界のどこかで本当に巨大火山がひとつ、物凄い爆発を起こしたら、今、問題になっている地球温暖化についても、寒冷化してしまう可能性が、潜在的には常に存在しているということです。

私たちは常に漸次的な変化、少しずつ連続的な変化という形で物事を考えがちです。これはダーウィンをはじめとして、19世紀から20世紀の思想もずっとそうだった。人類学にしても連続的な変化を考えてきたと思いますが、巨大火山の噴火のような突発的な何かによって全てが急激に変えられてしまう可能性もあるわけです。

これは地球温暖化の問題についても同じです。地球温暖化にどのように対応するかというレベルでは連続的なわけですが、いわゆるティッピング・ポイント(転換点、臨界点)を超えると、そこからはもう手がつけられない変化となる。変化というものは、連続的な変化と突発的・急激な変化という両方で考えなければならないかなと思います。特に後者の突発的・急激な変化というものは、なかなか頭では考えにくい。『思想』の論文の最後では、「地球の論理」ということを考えると、最終的には、地質学や火山の噴火の問題、そこからくる突発的・急激な変化の問題を考える必要もあるという点を指摘しておきたいと考えました。

近藤:これまでの人類学の組み換えを企てるような『イメージの人類学』のご紹介と、「自然」をどう捉えるかについて重要な問題提起をしていただいたと思います。加えて、STS、そしてマルチスピーシーズ民族誌としても有名なヘルムライクのAlien Oceanを取り上げていただき、そこから生物学への関心、そして植物人類学の着想が生まれ、地質学にまで関心を広げていくというのは、奥野さんと同じくらい非常にスケールの大きな話ですね。

(後編へ続く)

文化人類学。以文社より共著、共編著として『今日のアニミズム』(2021年)、『マンガ版マルチスピーシーズ人類学』(2021年)、 『モア・ザン・ヒューマン』(2021年)、 『Lexicon 現代人類学』(2018年)を刊行している。

近藤祉秋(こんどう・しあき)

文化人類学。以文社より共著、共編著として、『マンガ版マルチスピーシーズ人類学』(2021年)、 『モア・ザン・ヒューマン』(2021年)、 『Lexicon 現代人類学』(2018年)を刊行している。

箭内 匡(やない・ただし)

文化人類学。著書として『イメージの人類学』(2018年、せりか書房)、共編著として『アフェクトゥス』(2020年、京都大学学術出版会)などを刊行している。

![Read more about the article 誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[第4回]前編/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/12/p-1-90657615-how-the-olympics-ruin-cities.webp-768x512.jpeg)