価値とプレイ

───グレーバー『価値論』から『万物の黎明』へ

酒井隆史 × 藤倉達郎

編集部より

昨年末ついに刊行されたデヴィッド・グレーバー『価値論』をめぐって、これまでグレーバーの多くの本を訳出してこられ、また先日刊行された自身の単著『賢人と奴隷とバカ』(亜紀書房)も話題沸騰中の酒井隆史氏と、本書(『価値論』)の翻訳者で、シカゴ大学人類学科ではグレーバーと学友だった藤倉達郎氏に大いに語っていただいた。

なお、本記事の初出は『図書新聞』2023年5月20日号である。同紙への掲載からまもないうちに転載の許可をくださった『図書新聞』編集部には厚く御礼申し上げたい。

はじめに

酒井 ここ数年、『負債論』(酒井隆史監訳、以文社、2016年)や『ブルシット・ジョブ』(酒井隆史ほか訳、岩波書店、2020年)が日本でも大きな話題となり、最新作の『万物の黎明』(原題:The Dawn of Everything、D・ウェングロウとの共著、日本語版は光文社より近刊)──この本は残念ながら彼の遺作となってしまいましたが── は現在世界中でベストセラー、そして人文社会科学に激震をもたらしているといってもよいでしょう、そのデヴィッド・グレーバーのデビュー作『価値論』(原題:Toward An Anthropological Theory of Value)の日本語版がついに出版されました。

今日は本書の翻訳者であり、シカゴ大学人類学科ではグレーバーと同時期に大学院生として学んでいた藤倉達郎さんとともに、この本の意義や魅力についていろいろとお話ができればと思っています。

まず、この本がアメリカで出版されたのは2001年でしたね。

藤倉 そうですね。当時、グレーバーは博士論文──マダガスカルでのフィールド・ワークをもとにした本(『ロスト・ピープル(Lost People)』, Indiana University Press, 2007)──を準備していましたが、その前にこの『価値論』を出版しています。

「訳者あとがきにかえて」にも書いたのですが、そこにある種の義務感と焦燥感をみてとることもできます。

グレーバーは、彼がシカゴ大学人類学科で学んだこと、とりわけテレンス・ターナーやナンシー・マン、そしてマーシャル・サーリンズらの理論を、彼なりに総合し広く世に問うことが、彼自身の重大な責務であると感じていたのですね。

しかし、残念ながらアメリカの人類学会からはほとんどなんのリアクションもなかった。

酒井 グレーバーは、『負債論』を出版するまでは、やることなすこと「想像しうるかぎり最悪のタイミング」だった、と定期的に嘆いていました。『価値論』を公刊した頃は、「理論(セオリー)」というものが凋落していた時代だったし、長大な『ロスト・ピープル』を出版したのも、長編の民族誌がもはや不可能とされていた時代だった。さらに1999年のシアトルのWTO閣僚会議への大規模な抗議行動以降、彼はアナキズム的直接行動の擁護者として知られるようになっていた。アカデミアがそのような運動やその運動が引き起こす出来事にはまったく無関心であった状況のなかでです。

ところが、2011年に出版した『負債論』によって「逸しつづけてきたタイミング」をすべて取り戻すかのように、状況が一変した。以降はベストセラーを連発するようになります。彼がそれまで執筆や社会運動を通して対峙してきた状況が、リーマンショックなどの出来事で露わになり、知的な趨勢がようやく彼に追いついてきた。それは今回のコロナの状況についてもいえますが。

藤倉 『価値論』の「序にかえて」でも、世界のいたるところで新自由主義に対するグローバル・ジャスティス運動が起きているが、アメリカで左派を自認する学者の誰もそれに気がついていない、と書いています。

酒井 そもそもアナキストを自称すること自体、いまでもそうかもしれませんが、アカデミズムではタブーのような状況があったわけですよね。もちろん、彼はもともとアナキスト傾向をもっていましたが、それを政治的立場のみならず理論的なパースペクティヴとしても掲げるには、勇気が必要です。それを支えていたのが、大衆運動におけるアナキズム、あるいはアナキズム的原則の普及と、それにともなった「革新」だったことは忘れてはならない。このことは日本ではだいぶみえにくくなっているので強調しておこうと思います。アナキズムが知的領域に流通するようになったのは、たしかにグレーバーの貢献が大きいのですが、しかし、それ以前に、大衆運動におけるアナキズムの浸透がまずあったことは押さえておきたいですね。

いま藤倉さんから、『価値論』はアメリカの人類学会からは非常にウケが悪かった、というお話がありましたが、『価値論』の版元である以文社のホームページに掲載された、これも藤倉さんが翻訳された『価値論』の書評(「私たちの夢の偽硬貨とはなにか?」)でクリス・グレゴリーが率直に言っているように、いまになってだんだんと、この本でグレーバーが本当は何を言いたかったのかを読者も理解できるようになってきた、という面がありますね。

藤倉 グレゴリーは『アナーキスト人類学のための断章』と『直接行動』(原題:Direct Action, 2009、未訳)そして『負債論』と『ブルシット・ジョブ』を読んではじめて、グレーバーのデビュー作である『価値論』の中心となる議論が理解できたと書いていますね。つまりこれらの本は五部作として読んだ方がいい、と。

シカゴ大学人類学科をめぐって(1) ターナーとサーリンズ

酒井 私たちは2000年代に、『VOL』という雑誌で高祖岩三郎さんがグレーバーを精力的に紹介してくれたテキストやインタビュー記事など通して彼と出会います。当時、そこから遡るかたちでグレーバーのデビュー作の『価値論』を原書で読んでみたのですが、正直理解するのが大変でした。なぜかというと、彼の思想の系譜がなかなか見えてこないからなんですね。

藤倉 先ほど名前を挙げたシカゴ大学人類学科の教員のうちサーリンズ以外の2人、テレンス・ターナーとナンシー・マンは世間にはほとんどその名を知られていませんでした。

酒井 そう、グレーバーはテレンス・ターナーのマルクス理解に影響を受けていることはなんとなくは理解できたのですが、そのターナーの系譜がよくみえてこない。マルクス派人類学の系譜だと、この世代でいえば、すぐにモーリス・ゴドリエとかクロード・メイヤスー、エマニュエル・テレーといった人たち、つまりアルチュセールの影響を受けた一群の人たちが想起されますが、グレーバー=ターナーがそれらの系譜とどう関係があるのかもわからない。グレーバー自身は、生産様式をめぐる重要な論文(『ポッシビリティーズ(Possibilities)』AK Press, 2007所収)でもそれと対峙していて、そこからターナーの価値論の位置づけについて類推はできた。

しかし、そうだとしても労働価値説を『価値論』のようなかたちで再評価する議論も──知らないだけかもしれませんが──、あまりみたことがない。そもそも「価値」それ自体の問題を、あとでもう少し議論したいのですが、こういうかたちでクローズアップすることは稀有のように思える。

藤倉さんはグレーバーと同時代にシカゴ大学人類学科に在籍されていたわけですが、当時の様子を少し聞かせてもらえますか。

藤倉 大学院一年生時の必修で、一学期目はマーシャル・サーリンズ、二学期目はテレンス・ターナーが担当する授業がありました。サーリンズの授業は頑張ればなんとかついていけたのですが、ターナーの授業は分からない(笑)。もちろん部分的には分かるのですが、全体としてこの人は何をしようとしているのかがなかなかみえてこない。

ターナーの授業では、学生にまずエヴァンズ=プリチャードの『ヌアー族』(向井元子訳、平凡社ライブラリー、1997年)という本をずっと読ませます。ちなみに、『ヌアー族』についてはクリフォード・ギアツも1980年代末に出した本(『仕事と人生──書き手としての人類学者(Works and Lives: The Anthropologist as Author)』 Stanford University Press, 1989)のなかで取り上げています。この本は著名な人類学者の民族誌を取り上げて、文学作品と同じようにその文体を批評するというものです。ギアツは、エヴァンズ=プリチャードについて、「スライド写真」をみるような、透明な文体だと評しています(なお、ギアツも1960年から70年まで、シカゴ大学人類学科の中心的な教員でした)。

ターナーはギアツの「解釈人類学」を強く批判していました。文学作品を書くのと、民族誌を書くのはまったく違うのだ、と。エヴァンズ=プリチャードの『ヌアー族』は、たんに「とある意味世界」についての優れた文体による「記述」ではなく、それは社会構造はどのように生成・変化するのかという、より根本的で普遍的な理論的課題についての論考なんだ、というのがターナーの学生たちへのメッセージでした。

授業の後半、というか残り三分の二ぐらいはマルクスに関する講義です。「ユダヤ人問題」や「フォイエルバッハに関するテーゼ」などの初期の著作から読みはじめます。そして『資本論』については、その冒頭の「資本制生産様式が君臨する社会では、社会の富は「巨大な商品の集合体」の姿をとって現われ、ひとつひとつの商品はその富の要素形態として現われる」という箇所に注目します。ここで「現われる」とマルクスが二度書いているのは「人間の意識に対して現われる」ということだ、とターナーは強調する。つまり『資本論』は文化(=社会的意識)の分析でもある、ということです。そしてその後、カヤポ社会を例に、マルクスの価値理論の非資本制社会への応用についての講義が展開される。

先ほどアルチュセールの名前が出ましたが、ターナーは、アルチュセールの理論も否定していました。いわゆる「認識論的切断」は認めずに、初期と後期のマルクスを連続的に理解しようという立場で、そういう意味では、より「伝統的」なマルクス解釈ですが、ただ価値理論の人類学への応用については、あまりに独特でなかなか咀嚼できない。

酒井 書くものだけではなく、講義も難しい、と。

藤倉 そうですね。ただセミナーなどで他人の発表にコメントするときは、とても明快でした。発表者の主張を明晰に否定して、代わりに、それより説得力のある分析を示してみせるとか(笑)。彼は生前一冊の本も出しませんでしたが、彼が書いた原稿のコピーは学生のあいだで出回っていて、私もターナーの未発表原稿(のコピー)のコレクションを大切に保管しています。今回、『価値論』の翻訳をするにあたって、ターナーのさまざまな文章を何度も読み返しました。それは相変わらずエネルギーのいる作業でしたが、とても充実した時間でもありました。

『価値論』の前半はターナーとナンシー・マン、後半はサーリンズの影響が強く出ていると思います。

酒井 このマンを含めた三つの流れ、それがグレーバーによって、そしてマルセル・モースを介して独特なかたちで総合されるわけですね。モース論は、藤倉さんがマーシャル・サーリンズの影響が強いといわれる『価値論』の後半部分ですが、サーリンズという人は人類史の見方を一変させるほどのテキストを書いた人で、社会科学史、そればかりか社会運動の領域に対しも多大な影響を与えた人です。たとえば、藤倉さんの「訳者あとがきにかえて」にもありますが、彼は「ティーチイン(大学内で教授・学生が集まり時事問題などを徹底的に討議する集会)」を発明した人でもあるのですね。

ちなみに、そのサーリンズとグレーバーには共著があるわけですが(『王権論[原題:On Kings]』HAU, 2017、以文社より近刊)、そこでの二人の思考の対話からグレーバーが引き出した含蓄が、いま私が翻訳を進めているグレーバーの遺作『万物の黎明』にも深く入り込んでいます。いわば師であるサーリンズとの共同作業(『王権論』)は、おおよそ同世代の友人であるウェングロウとの作業(『万物の黎明』)とは方法においてかなり異なっていますが、別の意味で、きわめて創造的な共働であったといえます。サーリンズはずっと重要な本を出し続けてきた人ですが、日本ではある時期からまったく翻訳されなくなっていく。

藤倉 『歴史の島々』(山本真鳥訳、法政大学出版局、1993年)あたりまでは翻訳されていましたね。それ以降、サーリンズの本はたしかに翻訳されなくなってしまいました。サーリンズがポストモダニズム的なものを全否定していたのが、その大きな理由かもしれません。

シカゴ大学人類学科をめぐって(2) 反時代的思考の原点

酒井 サーリンズは、キャリアのある時期から、「経済学批判」を徹底するようになります。グレーバーがサーリンズから継承したひとつは、その経済学的なものへの徹底した批判精神であるといえるでしょう。ポストモダニズムもそうですが、人類学との関係でいえばポストコロニアリズムの流行によってサーリンズが忘れ去られたという側面もありますね。グレーバーはその生涯を通じて人類学におけるポストコロニアリズムへの厳しい批判者でした。みずからの学問的責務を放棄して、ブルジョア的モラリズムにふけり、人類学を自滅の際(きわ)までつれていった、と。その態度は、最後の単著『啓蒙の海賊』(原題:Pirate Enlightenment, or the Real Libertalia, 2023)まで保たれていて、そこで試みられている歴史記述自体が、それへの対抗となっています。

藤倉 私がシカゴ大学に在籍していたときの主指導教員はアルジュン・アパドゥライですが、アパドゥライにとってポストコロニアル批判は、避けようのない根本的な課題でした。そこにはたとえば、『ホモ・ヒエラルキクス』(田中雅一・渡辺公三訳、みすず書房、2001年)をはじめとする著作で、インド社会論に絶大な影響を与えたルイ・デュモンの構造主義を徹底的に脱構築する、という課題も含まれています。しかし、『価値論』の第七章にも書かれている通り、グレーバーはその流れを否定します。ポストコロニアリズムは人類学の可能性を摘み取ってしまっている、というのですね。

酒井 一方、人類学のポストモダン化、あるいはフレンチセオリー化という流れもあって、グレーバーは、その動きのうちにヴィヴェイロス・デ・カストロらの「存在論的転回」をみていました。グレーバーは、デ・カストロによる自身のフェティシズム論批判に対して、長大な反論を加えています。民族誌的方法から理論的方法、そして政治・倫理的方法をも包括的にふくむ、彼の思考を理解するにあたっても、そして現代の知的状況における決定的な争点が析出されているという点でも重大なテキスト(「根本的他性、あるいは「現実」について」難波美芸訳、『思想』2020年10月号)だと思います。こうした論争的テキストによくあるように、それ自身が方法序説のようなものになっているといってもいいかもしれない。

グレーバーとデ・カストロとは政治的には立場は近いけれども、理論的にはほとんどすべてにおいて違う方向を向いている。このヴィジョンの違いから取り出せる論点はとても意義深いと思いますが、今日のところは脱線になってしまうので、これについては今後の課題ということにしておきましょう。

藤倉 1990年代のシカゴ大学人類学科にはマンデー・イブニング・セミナーというものがありました。そのセミナーは、新進気鋭の人類学者が他大学から呼ばれて発表し、ターナーやサーリンズをはじめとするシカゴ大学の人類学者たちにボロカスに批判される、という会でした(笑)。たとえば『マツタケ』(赤嶺淳訳、みすず書房、2019年)で有名なアナ・ツィンも、最初の単著(In the Realm of the Diamond Queen)を出版したばかりの頃に呼ばれて発表しましたが、サーリンズが、「あなたは、人類学者がこれまで用いてきた文化の概念を徹底的に脱構築して人類学を刷新するなどと息巻いているが、あなたが書いていることは、フランツ・ボアズが1887年に書いた「地理学の研究(The Study of Geography)」で論じていたことと比較して、なにか一つでも新しいことが言えているのか?」などと攻めてくる。もちろん「その論文は読んでいません」などと答えられるような雰囲気ではない。現在だとアカハラだと糾弾されるかもしれませんね。

いずれにせよ、グレーバーはターナーとサーリンズにみえていたヴィジョン(の可能性)をできるだけ吸収し、掴み取ろうとしていた。『価値論』はまさにそのような気持ちで書かれた本ですね。

酒井 こういう環境がなかったら、グレーバーといえども、流行という意味で「ウケやすい」系譜のもとで知を積み重ねていくほかなかったかもしれない。たとえば、「フレンチセオリー」に強く依拠して、その相対化に時間がかかるとか。そういう意味では、当時のシカゴ大学人類学部の知的環境は、彼にとってきわめて相性がよかった、というか、波長が合っていたんですね。

藤倉 そうですね。流行を気にするなどという雰囲気はほとんどなかったです。たとえば当時、啓蒙主義は問い返すまでもなく悪いものだ、ということがさまざまな領域で前提にされていましたが、サーリンズは人類学は啓蒙主義のなかから生まれた学問だ、ということをずっと強調していました。グレーバーも同じく啓蒙主義をきちんと捉えなおそうという立場ですね。

酒井 なるほど。そのような啓蒙主義への構えが、アメリカ社会が先住民からどれほどの影響を受けているのかという、いわゆる「影響論争」の検討などを通して、独自の発展をとげつつ『万物の黎明』まで一貫しているわけですね。ある意味で、『万物の黎明』ではその視点が全面展開しているともいえます。啓蒙のはじまりは先住民との対話にある、と。つまり、ヨーロッパ社会に対しての先住民による批判、その衝撃から考える。自由の意味もそもそも先住民から教わったのだ、など。そして西洋近代思想の全歴史は総じて、その初発の衝撃(革命的契機)に対するバックラッシュだった、という恐るべき思想史観があらわれるのです。

藤倉 サーリンズがいつもいっていたのは、人類学というのは、ヨーロッパのブルジョアが非ヨーロッパと出会った衝撃がまずあって、それからずっと西洋人が頭をかきむしっているような学問なんだ、と。これはレトリカルな言い方ですが、西洋が非西洋と出会ってようやく本気でものを考え始めた、ということをずっと強調していました。

「私たちの夢の偽硬貨」をめぐって 「ゲーム」と「プレイ」

酒井 1990年代半ばにグレーバーが提出した博士論文──つまり『価値論』の前に執筆された論文ですが──は、先ほども触れたように、のちに『ロスト・ピープル』という本として出版されます。この本はいわゆる民族誌で、フィールドワーク先としてマダガスカルを選んだ、その研究報告ですね。もちろん私はそれほどマダガスカル関連の民族誌に目を通しているわけではないのですが、しかし、彼の書いたものは、ちょっと異質で、そこで彼の関心の動き方やまなざしの特異性がみえてくるような気がします。マダガスカルをフィールドワーク先として選んだことでグレーバーが鍛えられた、それも非常に大きかったのではないでしょうか。

藤倉 私がグレーバーと出会ったのは彼がマダガスカルから帰ってきたあとで、なぜマダガスカルをフィールドワーク先に選んだのかはよく知らないのですが、マダガスカルから帰ってきたあと、のちに彼のイメージするアナキズム像の基礎になるようなマダガスカル社会の状態を報告していますよね。

当初はマダガスカルの人たちはただ役所のいうとおりに行動しているようにみえたが、実は彼らはそのフリをしているだけだったんだ、と。しかも、彼がアメリカに帰ったあとで、その観察記録を咀嚼しているうちに、そのことに気がついた、と。

酒井 マダガスカルがフランスから独立したあと、そのような歴史性を帯びた独特なかたちで民衆のなかに反権威主義的エートスが浸透しているのですよね。それがフィールドワークの過程で、いろんなかたちであらわれているのがみえてくる。私はあの話が大好きなんですよね。当初は、警察もあるし役所も普通に機能しているようにみえた。しかし、だんだんそういうふりをしているだけであることに気がつく。ふりをしてないと、中央から国家がやってきて面倒なことになるから。しかも重要なのは、その政治的含意を理解するのは、アメリカに戻ってアナキストの運動に参加してからで、彼が重視する人類学の可能性はこういう異質な社会の往復にあるのですよね。『アナーキスト人類学のための断章』では、それを「二重権力」という言葉で概念化していました。

藤倉 完全に支配されているようにみえるけど、実は自治の空間を実現している、ということを発見する視点が素晴らしい、とサーリンズはグレーバーへの弔文のなかでも書いていますね。

酒井 ターナーの方は、マルクスの読みも厳格だし、藤倉さんの「訳者あとがきにかえて」によれば、フィールドワークにも非常に力を入れていたようですが、もう一方のサーリンズからグレーバーが受け取ったのは、ある種のユーモア感覚というか、そうした視点からみえてくる転覆的な世界観といったものかもしれませんね。

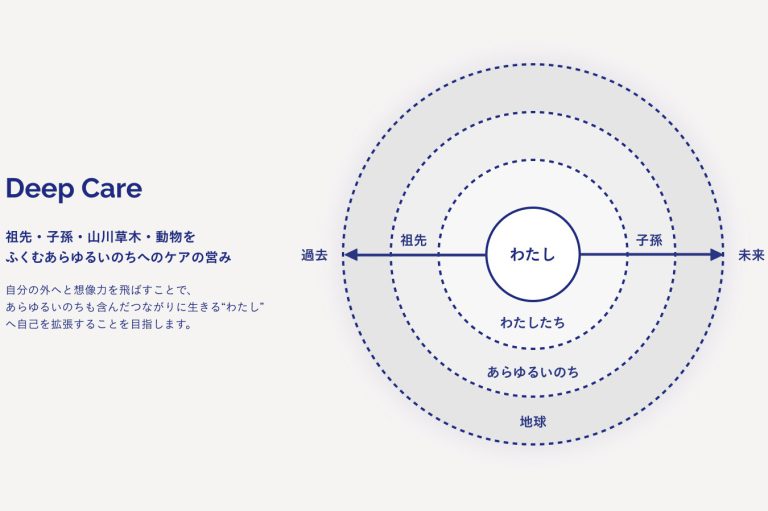

藤倉 いま酒井さんが翻訳されている『万物の黎明』では、ゲームとプレイという対立概念が本全体において非常に重要な位置を占めていますが、その「プレイ」という感覚をサーリンズとグレーバーは共有していたかもしれません。この「プレイ」は、『価値論』では「想像力」と呼ばれているものにあたります。

酒井 『価値論』の原書のサブタイトル、「私たちの夢の偽硬貨(The False Coin of Our Own Dreams)」──グレーバーはこちらをメインタイトルにしたかったようですが──は、実はグレーバーの全著作を貫くテーマを表しているようにもみえてきます。これはマルセル・モースとアンリ・ユベールの共著からとられた言葉ですが、フェティシズムといわれているもの、あるいは、王や国家といわれているものも、グレーバーにいわせれば「私たちの(夢の)偽硬貨」なんですね。

それらはいわばプレイ(遊戯)なわけです。問題は、そのプレイが、往々にして、いつのまにかシリアスになってしまうことです。さまざまなかたちでヒエラルキーが固定化し、最初にあった流動性を失うということは、プレイがどんどんシリアスになっていくこと、つまりゲーム化することなんですね。

このような「偽硬貨」について、そのなかでもフェティシズムについてのグレーバーの理論は、われわれにとって彼の思想を理解するうえでもっともわかりやすいかもしれません。

マルクスにおいてフェティシズムとは、倒錯し隠蔽され不可視化するもの、それによって資本制のシステムは閉じられ、私たちも資本制のシステムに閉じ込められていく契機のようなもの、として提示されています。

グレーバーの場合は、マルクスを土台にしながらも、フェティッシュ(たとえば貨幣)はいつでも撤回できたり、破壊できたりするものとして描かれます。私たちが社会関係を想像する際には、そこになにかしら革命性が宿る、という話を彼はしますが、要するに、それが偽硬貨であることを人びとはどこかで知っている、ということなんですね。

藤倉 マダガスカル社会からグレーバーが見出したのが、まさにそれですね。

酒井 未開人と呼ばれる人たちは、われわれから見るとどうでもいい呪物をありがたがったり、それを囲んで儀式をしたりしている。しかしグレーバーにいわせれば、彼らの行為は実はプレイなんだということですよね。

藤倉 彼らはその呪物を自分たちがつくったモノであることも分かってやっている、と。

酒井 重要なのは「うっすらわかっている」ということですね。その「うっすら」の厄介さを伝えるために『価値論』の──特に四章以降の──非常に長い分析が必要となる。あからさまに分かっている場合もあるわけですが、多くの場合は薄々わかりながらも社会がまわっている、そういうかたちです。

藤倉 たとえば、マダガスカルのメリナ王国の「ハシナ」という──王の儀礼でも重要な役割を果たす──行為について、グレーバーは七章で詳しく論じていますが、「合意を実効化する国王の権力を……絶え間なく再創造するための[人民による]振る舞い」といっています。

酒井 この本の一番難しい四章から七章あたりに書かれているさまざまな事例は、人びとがインチキを薄々わかりながらも従っているような話を、いくつもの矛盾した物言いとして観察している。

たとえば、マダガスカルのフィールドワークで、現地で幅を利かせている占い師について、人びとに本当に当たると思っているのかと問うのです。そうすると、返ってくるのは、あんなヤツはインチキだ、それはわかっているけど、以前当たったこともあったしなぁ……とか(笑)。これってしかし、われわれの社会で占い師が依然幅を利かせているのとほぼ同じ論理ですよね。

このように、グレーバーはいつも権力や支配について、その力そのものの実質が民衆にあること、権力や支配という現象は、その転倒であることを指摘し、そしてその転倒がもたらすさまざまな局面をみていきます。『価値論』は、不可視なものと可視的なもの、力と媒体のたわむれを、あれこれ理論化しようと苦心していますが、そこで彼がみようとしているのは、ひとつにはこれですよね。もっといえば、彼は民衆の力能を信じているということであり、グレーバーがマルセル・モースのプロジェクトを引き継ぐのがこの点なわけですね。

藤倉 実践や制度をみるとき、それをよりよい社会の創造に寄与しうる潜在性から捉えるような態度──グレーバーはよく「楽観主義者」だといわれますが──、つまり、困難な現実のなかでも、プラグマティックな楽観主義を自らに課すという姿勢ですね。それが社会は変化しうるという感覚にもつながる。

「経済学批判」をめぐって 価値と媒体

酒井 モースもグレーバーも経済学ではないかたちの「契約」を考えようとした人ですね。二人とも人類の社会編成における「原初的契約」をみようとした。西洋には、利己的な個人が合理的計算のもとで結ぶ「契約」というような貧しい考え方しかないことを問題化する。人類が自らの想像力で社会をつくり出していることをみようとしても、西洋における「契約」という考え方の貧しさは、すぐさまそれを経済学的な「価値」への話に切り縮めるのだ、と。

それを別のかたちで考えるときに重要になるのがモースであり、グレーバーはそれを引き継いでいる。人間は部分的にしか秩序をつくれない生き物であり、「全体性」というものを社会は常に想像せざるをえない。それが、フェティッシュ──貝殻や宝石、硬貨など──を転倒したかたちで必要とする理由である、と。

藤倉 マルクスにとっての疎外やフェティシズムの理論は虚偽意識(false consciousness)の問題ではなく、部分的意識(partial consciousness)の問題だと捉えた方がいいのではないか、とグレーバーはいいます。つまり、行為者はある状況についての自らの特定の視点と、状況自体の全体的構造を区別することがほとんどできない、という問題ですね。

酒井 そのときにプレイの比重が大きいかどうかが、その社会の自由度を決定するわけですね。『万物の黎明』では、たとえば、イギリスの世界遺産であるストーンヘンジについての近年の解釈が紹介されています(この解釈は批判もされているようですが)。季節ごとにブリテン諸島全域からすごい距離を踏破し、現在ストーンヘンジがある場所へ人びとが集まってくる。そして、その祝祭の期間だけの王家がつくられるのですが、すぐに解散します。なので、王はそのときだけの王なのでなにも無茶はいえないわけです。恨まれると王でなくなったときが怖いですから。つまり、その王はあくまでも遊戯王でしかない。

では、それがいつシリアス化したのか。グレーバーとウェングロウはこのように問いを反転させる。どのように王権や国家が生まれたのかではなく、いかに最初は遊戯的であった王様ごっこがシリアスになってしまったのか、なぜ往復できなくなってしまったのか、と。

藤倉 グレーバーは『価値論』でヘラクレイトスとパルメニデスの論争を挙げています。ヘラクレイトスは、物体が固定しているように見えるのは幻想で、究極的に現実は絶えざる流動と変形である、と主張します。私たちが「川」だと思っているのは「変化のパターン」なのだ、と。パルメニデスの方は、変化こそが幻想とします。対象物が理解可能であるためには、それが時間や変化の外部に存在しなければならない、と。このパルメニデスの考えが、ピタゴラスの西洋数学や科学に引き継がれていくわけですが、グレーバーは前者(ヘラクレイトス)の世界観(の可能性)から人類史を描き直そうとしている、ともいえる。

酒井 ヘラクレイトスとパルメニデスの論争の話で、グレーバーにとって重要な参照先になるのが、ロイ・バスカーですね。この世界を経験可能な領域、アクチュアルな領域、リアルな領域というように階層化することで、いわば世界を動態的な潜在性から捉える(ヘラクレイトス的な立場の可能性を追求したともいえる)「批判的実在論」を唱えた人ですが、話が長くなるのでそれは本書(『価値論』)に譲るとして、さきほどのクリス・グレゴリーによる『価値論』の書評でいうなら、「ヨーロッパの政治経済学のうちに経済神学を見いだし、非ヨーロッパの経済神学のうちに政治経済学を見いだす」というようなグレーバーの姿勢、これがヘラクレイトス=バスカー的な視点にもつながる気がします。

ヨーロッパでは、自分たちは神学ではなく科学としての経済学をやっていると思っている。そして非ヨーロッパの方では──あくまで西洋人からの視点ですが──タブーあるいはフェティッシュなどといったものがいまだに横行し、神学のような論理で動いている、と。グレーバーはそうした視点をひっくり返すわけですね。

近年の西洋社会やそれに影響を受けた経済学者のふるまいや発言は完全に神学者のそれです。効率化や市場の論理などと嘯き、そうした「経済学的理性」のなかから──先日も日本人経済学者のとんでもない発言が世界的な話題となりましたが──ナチスと見紛わんばかりの優生学が出てきたりする。生産的でない人間は自決するべきだ、といった。

先ほども述べたように、未開社会の人たちはビーズを崇め奉っているようにみえるが、薄々こんなものはただのビーズだ、と気づいている。理論上は神として扱いますが、実践上は神だと思っていない。近代の西洋の経済思想は、理論上はそれを神だと思っていないが、実践上は神だと完全に信じている。これこそがすべての破壊や略奪を可能にする根源なのです。自分たちはすべてを相対化していると思っているかもしれないが、実際は信仰篤き「狂信者」なんですね、こうした経済神話を解体しなければならない。

藤倉 『ウォール・ストリート・ジャーナル』の方が実はフェティシズムに支配されている世界だということですね。『価値論』でも、経済新聞をめくりながら「金(きん)はどうしているだろう、豚バラ肉の具合はどうだろう」と読み進める銀行員や証券マンの愚かさを書いています。

酒井 彼らはレトリックだというけど、実際には深く信じているんですね。

テレンス・ターナーとグレーバーは、価値を重要性と言い換えます。これは一見当たり前のことをいっているようにみえて、大事な指摘です。つまり、社会が重きを置いていることから価値を考えるということ。さまざまな世界になにがしかの欲望が生まれ、そこでリビドーの備給が行われ、社会に陰影が生じる、それが価値だというのですね。

しかし、マルクスおよびマルクス主義においては、価値というのは資本制のなかで限定すべき概念、つまり、価値や価値関係を非資本制社会、いわゆる未開社会に投影するのは間違いだ、とします。

そういう意味でも、労働価値説はマルクス派にとって躓きの石なんですね。なぜかというと、それはすぐさま計測の問題になるからです。マルクス経済学のフレームにおいては、労働の価値を数量化しなければならないというプレッシャーが常につきまとう。どれほどの量の労働が商品の生産に投入されているのか、そしてそれは計測可能だという立場を取りがちなのがマルクス主義のかつての正統派の労働価値説なわけですが、たいがいは失敗します。その一方で、より洗練された解釈だと、『資本論』の「経済学批判」という局面を重視しながら、こうした「経済学的」問題設定自体を間違っているとみなし、価値関係を資本制の内部だけの特殊な歴史的概念にする。廣松の物象化論やアルチュセール派においても、非資本制社会に抽象化された価値ないし価値関係をみる、というのは形而上学的な発想とされるわけです。そのような価値の現象は、人間労働が抽象化され労働力商品となる、資本制生産様式の支配的社会においてはじめてあらわれるからです。

にもかかわらず、マルクス主義者で人類学者だったテレンス・ターナーは価値の概念を非資本制社会、つまり未開社会にも拡大します。そのときに手がかりになるひとつがマルクスの「クーゲルマンへの手紙」です。そのなかでマルクスは、価値関係は資本制の内部だけにとどまらない、と書いています。これは問題含みのテキストです。というのも、そうだとすると商品の価値は、いかなる社会であっても、労働力の投入の量によって決まる、ということになってくる。これはマルクス主義のなかでは「体化労働価値説」と呼ばれるものに近いのですが、先ほど述べた理由から、廣松派やアルチュセール派のような洗練されたマルクス主義は当然嫌っていた。

その労働価値説をターナー=グレーバーは復活させる。労働価値説の労働をいわゆる商品生産の労働に限定しない、というかたちで全面的に脱構築しながらです。人の生産とモノの生産とが分かたれない行為(アクション)として労働を読み替えながら、それと価値の概念を結びつけようとするのですね。

これを、シカゴ大学人類学科のもう一人の重鎮ナンシー・マンの「行為の価値論」を媒介しながら、グレーバーは説明しています。ここが『価値論』の一番のポイントといってもいいかもしれない。価値を重要性と言い換えるのは、いかにも厳密性がなさそうで、実はすごいところじゃないですか?

藤倉 そんなふうに簡単にいっていいの?、と普通は思いますよね(笑)。

酒井 人類学者が観察する日常生活──子供を愛しんでいたり、余暇時間を大切にしていたり──から価値という概念の実質を捉え、そこから壮大に再体系化していく。私たちはむしろ「価値」というものを奉りすぎているのではないか。つまり「価値」そのものを物象化し、そこにオーラを見てしまっている。

藤倉 『価値論』では、グレーバーは大がかりな比較民族誌を行っているわけですが、マルクスのいう「価値」は、「重要性(importance)」を意味するものとして考えた方がよい、とはっきり書いていますね。ナンシー・マンを経由するかたちで、行為から欲望の理論への足がかりをつくるとも書いています。人びとが「こうしたい」と思うことはなんなのか、と。

酒井 グレーバー=ターナーの厳密なマルクスの読みから、一見素朴なそういったパースペクティヴが出てくるのがある種の凄みですよね。

一方で、グレーバーにとっては「媒体」が非常に重要になってくる。さきほどいった、非資本制社会を労働価値説の視点から見ることが一部のマルクス主義者のなかでなぜ嫌われていたかというと、抽象的な労働力の支出とその計測可能な量がなにがしかの価値を決めるという発想と結びついてしまうからですね。しかし、『資本論』が、価値ではなく価値形態、貨幣(媒体)形態として現出する価値を問題にしたという含みを拡大するかたちで、彼らも価値を価値媒体の問題と不可分のものとして把握する。マルクスの経済学「批判」のラディカルな含意を、彼らは人類史的に拡大しているわけです。だから、『価値論』でも媒体がつねに問題になっている。イロコイにおけるワンパム、マダガスカルにおけるオディやサンピィ、そしてマオリのタオンガ、クワキウトルの銅などなど。『価値論』は媒体についての本だともいえます。

これは『負債論』につながるテーマでもあって、つまり、媒体と価値につきまとってくるヒエラルキーとその解体、という問題ですね。

藤倉 媒体ということでいえば、ターナーにThe social skinという論文があります。この論文でもたとえばカヤポ族が身につける装飾品やボディペイントについて、西洋の観察者はそれを表面的に記録するばかりで、身につける人にどのような意味や価値を喚起するのか調べている人はいない、と批判します。

「訳者解説にかえて」でも書きましたが、ターナーはキリスト教会の聖餐式のワインとパンがその儀礼において実際にキリストの血と肉に変わるという理論について授業で長い時間を割いて論じます。

ターナーと同じ苗字の、ヴィクター・ターナーという象徴人類学者がいます。「リミナリティ」や「反構造」「コミュニタス」といった概念を用いた儀礼分析で、とても有名です。テレンス・ターナーは、ヴィクター・ターナーを敬愛していて、シカゴ大学への就職の話が出たとき、ヴィックがシカゴに行くんだったら自分も行く、というほどだった(ちなみにヴィクター・ターナーは四〇歳になる手前でカトリックに入信しました)。

マルクス派のテレンス・ターナーがカトリックの儀礼について真剣に語ることを意外に感じる人もいます。

酒井 ああ、でもたしかにマルクス派にとっては聖書のイメージは重要です。そもそも、マルクスも『資本論』では、たびたびそのイメージに依拠していますから。現世の身体やモノに超越的なもの、霊的なものが受肉する。価値が受肉するといったイメージ、三位一体のイメージ。つまりはプロテスタンティズムではなくカトリックです。

藤倉 シカゴの学生たちは、テレンス・ターナーは儀礼や象徴に取り憑かれたマルクス主義人類学者で、サーリンズは経済学(批判)に取り憑かれた象徴人類学者だ、といっていました。たしかにグレーバーはいつも媒体を見ている。

酒井 『価値論』を読むと『負債論』へと向かった関心の発端もよく分かります。しかし、イロコイ族の物語、つまりワンパムによって平和がもたらされる、という話、この話をグレーバーは好んでいて、その後も何度か少しずつ力点や解釈を変えながら取り上げています。『万物の黎明』にも決定的なところで出てきます。

藤倉 イロコイの話は『価値論』の第五章に出てきますが、ちょっと唐突な感じもして、前後の章との関係がパッとは分からない。

酒井 フェティッシュ(モノ)が、集団間の戦争を媒介して、新しいフェデレーション(連邦)体制を構築していく。そこでワンパムという媒体がきわめて重要な役割を果たす。くり返しになりますが、グレーバーは、フェデレーション(連邦)というシステムはアメリカ合衆国がイロコイのそれを模倣したという、ネイティヴアメリカンの歴史家たちによる議論をきわめて真剣に受け取った人です。しかし、インディアン社会からアメリカ社会がどれだけ着想を得たかという話は歴史学にとってはやっかいな火種なんですね。

しかし、これもくり返しになりますが、『万物の黎明』ではインディアン社会が影響を与えたのは連邦体制だけではなく、啓蒙それ自体であるとグレーバーとウェングロウは全面化していきます。

藤倉 子供を叩かないとか、そういった日常の規範も含めてですよね。

酒井 そう、もともと「影響論争」は広範囲を争点にしていた。アメリカ合衆国のそもそもの価値──自由とはなにかとか、人間関係はどうあるべきかとか──そういうものをひっくるめてイロコイ族は後のアメリカ社会に影響を与えた、という大きな話だったものが、いつのまにかフェデレーション(連邦)という政治システムの問題のみに切り縮められていったという側面もある。それをもう一度呼び戻して、より全面化したのが『万物の黎明』であるともいえるかもしれません。

藤倉 サーリンズ担当の必修授業では、毎週火曜日と木曜日の各3時間の講義に加えて、水曜日の夜にゼミがあって、そこでは、モンテスキューの『ペルシャ人の手紙』や、アメリカに渡ったイエズス会の宣教師の沢山の書簡を読まされて、報告をさせられました。

さきほども述べましたが、サーリンズにとって、非ヨーロッパと出会った西洋人が世界を再想像することを迫られる、というのが人類学の出発点なのですね。

酒井 グレーバーの知的独創性の背後にあるもの、それがこのたび、彼のデビュー作である『価値論』が翻訳されたことで少しずつ見えてきた。

よくいわれることですが、デビュー作はその作家のポテンシャルの塊であり、あとからみると後に展開するものがすべて出揃っていたりする。それはグレーバーにとっても例外ではないな、と。『価値論』を日本語で読んであらためてそう思いましたね。

今日は日本語圏の書き手のなかでは、おそらく高祖岩三郎さんとともに、グレーバーともっとも近しい関係だった藤倉さんから貴重なお話しを伺えてとても有意義でした。長い時間ありがとうございました。

[2023年2月15日、京都三条にて収録]

1965年生まれ。大阪府立大学教授。専門は社会思想、都市史。

著書に、『賢人と奴隷とバカ』(亜紀書房)、『ブルシット・ジョブの謎』(講談社現代新書)、『完全版 自由論 現在性の系譜学』(河出文庫)など。

訳書に、デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ』(共訳、岩波書店)、『官僚制のユートピア』(以文社)、『負債論』(共訳、以文社)、ピエール・クラストル『国家をもたぬよう社会は努めてきた』(洛北出版)など。

藤倉達郎(ふじくら たつろう)

1966 年生まれ。シカゴ大学大学院人類学研究科博士課程(1992-2004)修了、PhD。現在、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授。専門は人類学と南アジア地域研究。

著書に、 Discourses of Awareness: Development, Social Movements and the Practices of Freedom in Nepal (Martin Chautari, 2013)など。

訳書に、アルジュン・アパドゥライ『グローバリゼーションと暴力』(世界思想社)、デヴィッド・グレーバー『価値論』(以文社)など。